会社から不当に解雇された場合、解雇は無効であると主張したいですよね。

もっとも、解雇についての争いが長期間にわたる場合などには、労働者としてもやむなく解雇を争いながら他の会社に就職することもあります。

他の会社での生活が安定してくると、争っている途中で会社に戻りたいとの気持ちが薄らいでいってしまうという方のお話をよく聞きます。

また、解雇を争っていると、会社から労働者の勤務態度や能力を攻撃されることになりますので、会社に戻りにくい雰囲気になってしまうこともあります。

:

このように急に解雇を撤回されても会社には戻りにくいですが、安易に復帰を拒否するべきではありません。

解雇が撤回されたのに会社に復帰することを拒否すれば、会社から反論される材料となってしまいます。

実際、会社への復帰を拒否した場合に、解雇後の賃金請求を否定した裁判例が複数あります。

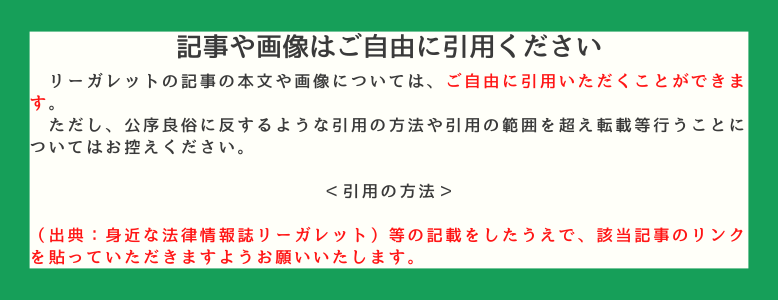

会社から解雇を撤回された場合には、以下のような5つの対処法を検討するべきです。

①会社が受領の拒絶を解消していないことを指摘する

②休職する

③有休を使う

④復職に応じる

⑤退職する

この記事では以下の順序で説明していきます。

この記事をとおして、急に解雇を撤回されて戸惑っている方の助けになることができれば幸いです。

目次

解雇の撤回を拒否できるケースとできないケース

解雇の撤回を拒否できるかは、労働者が解雇を争っているかどうかにより異なります。

以下では、解雇を争っていない場合と、解雇を争っている場合の順に説明していきます。

労働者が解雇を争っていない場合

会社は、解雇の意思表示が労働者に到達した後は、これを一方的に撤回することはできません。

なぜなら、民法540条2項が、解除の意思表示は「撤回することができない」と規定しているためです。

裁判例(東京高決平21.11.16判タ1323号267頁)も、「解雇の意思表示は使用者が従業員に対し一方的に行う労働契約解除の意思表示であってこれを撤回することはできない。また抗告人は、相手方らが撤回に黙示に同意した旨主張するが、相手方らが同意したことを認めるに足りる証拠はない。」と判示しています。

例えば、労働者が、解雇された場合において、会社に対して、解雇予告手当や退職金の請求をしたとします。会社は、これに対して、解雇は撤回するので、解雇予告手当や退職金は支払わないという反論はできないことになります。

<会社自身が解雇権の濫用による無効を主張することの可否>

では、会社が解雇の撤回を主張するのではなく、解雇は解雇権の濫用により無効であったと主張することはできるのでしょうか。

これについては、労働者が解雇の効力を争わない場合に、使用者が解雇権の濫用を主張することはできないというべきでしょう。

なぜなら、①矛盾挙動となり、労働者の信頼を害しますし、②解雇権濫用法理や懲戒権濫用法理は労働者を保護する趣旨の規定であるためです。

労働者が解雇を争い撤回に同意している場合

会社は、解雇の意思表示が労働者に到達した後であっても、労働者の同意があれば撤回することができます。

なぜなら、判例(最判昭51.6.15集民118号87頁)が民法540条2項は同意を得てした解除の意思表示の撤回の効力を妨げるものではないとしているためです。

実際、和解の際にも、「会社は解雇を撤回する」との条項が入れられることが多いです。

また、労働者は、解雇の無効を主張する場合には、「解雇の撤回を求める」との通知を行うことが多く、この場合には、解雇を撤回することにつき労働者の明示の同意があるといえます。

労働者が、「解雇の撤回を求める」との通知をしていない場合でも、解雇の効力を争っており雇用契約上の権利を有する地位の確認をしているのであれば、解雇を撤回することにつき黙示の同意があるとされる可能性が高いでしょう。

従って、労働者が解雇を争い撤回に同意している場合には、解雇の撤回は許されるものと考えられますので、撤回自体を拒否することは難しいでしょう。

解雇を撤回されたのに出社しない場合のリスク

労働者が解雇を撤回されたのに出社しない場合のリスクとして、①二次解雇のリスク、②撤回後の賃金を請求できなくなるリスク、③撤回前の賃金を請求できなくなるリスクがあります。

以下順に説明していきます。

二次解雇

解雇が撤回されたにもかかわらず、2週間以上にわたり出社をしない場合には、これを理由に改めて解雇される可能性があります。

なぜなら、解雇を撤回されたのに、特に理由もなく労働者が出社しない場合には、無断欠勤をしていることになるためです。

撤回後の賃金を請求できない

解雇を撤回されたのに出社しない場合には、解雇を撤回された後の賃金を請求できなくなる可能性があります。

なぜなら、解雇が無効な場合に賃金を請求できるのは会社のせいで働けなかったためです。

会社が解雇を撤回した場合には、それ以降は、会社のせいで働けなかったということはできません。

そのため、解雇が撤回された後に出社しないと、それ以降の賃金を請求できないリスクがあるのです。

撤回前の賃金についても争われる可能性

解雇を撤回されたのに特に理由もなく、会社に出社しない場合には、解雇後から解雇を撤回されるまでの賃金についても争われる可能性があります。

なぜなら、解雇後の賃金を請求するためには、労働者に就労の意思があることが必要であるためです。

解雇を撤回されたのに出社に応じないと、解雇が撤回される以前から就労の意思がなかったのではないかと推認されてしまいます。

そのため、解雇が撤回されて出社に応じないと、解雇されてから撤回されるまでの賃金についても争われるリスクがあります。

解雇を撤回された場合の対処法5つ

解雇を撤回された場合の対処法としては以下の5つがあります。

順に見ていきましょう。

会社が受領の拒絶を解消していないことを指摘する

会社が解雇を撤回した際に、労働者が出社を拒否できるケースとして、会社が受領の拒絶を解消していない場合があります。

なぜなら、解雇の撤回により、それ以降の賃金が発生しないというためには、その前提として、会社が労務を受領しないとの態度を改めて、受領拒絶を解消する措置を講じる必要があるとされているためです。

また、会社が今後の担当業務等を具体的に説明したり、明らかにしたりするなどの対応はしていない場合において、出勤拒否を理由に解雇することは、解雇権の濫用となります。

受領拒絶が解消されたかの考慮要素としては、以下の5つが挙げられますので確認してみてください。

⑴ 説明・協議を尽くしたか

労働者が、就労場所、就労条件等につき、会社に対して、説明や協議を求めた場合には、特別の支障のない限り、これに応じて申請人らの疑問に答え、その不安を解消させるため十分の説明を尽くしたか(大阪地決昭58.12.27労判428号63頁[名村造船所事件])

⑵ 労働者が復職拒否の意思を示しているか

労働者が復職命令自体を拒否する意思を示しているか(東京地判平12.8.25労判794号51頁[アリアス(懲戒解雇)事件])

⑶ 職務内容が明示されているか

復職後の労働者の職務内容等の明示に応じているか(東京地判平12.8.25労判794号51頁[アリアス(懲戒解雇)事件])

⑷ 撤回後出社までの期間

撤回してから出社を求めている日までの期間(東京地判平28.11.11判例集未登載[グリース事件])

⑸ 解雇後撤回までの未払賃金の支払い

解雇後撤回までの未払賃金の有無(東京地判平28.11.11判例集未登載[グリース事件])

以下では3つの裁判例を紹介します。

大阪地決昭58.12.27労判428号63頁[名村造船所事件]

労働者が会社の従業員としての地位にあることを仮に定める判決が出た後に、会社が仮就労命令を出しました。しかし、労働者が仮就労に応じなかったため、仮就労に応じなかった期間の賃金が争われました。

会社は労働者が従業員としての地位にあることを仮に定める旨の判決が言渡された後、労働者に対して仮配置職場等の仮の処遇を検討するため事情聴取に応じるよう求めました。

これに対して、労働者は、必ずしも仮の処遇のための事情聴取も拒むものではないが、労働者ごとに個別の事情聴取をするのではなくではなく、解雇された労働者全員との話合いを行うよう求めました。

しかし、会社は、労働者の求めに対して、労働者全員との話合いには応じないとの態度に固執し、労働者から事情や意見を聴かず、仮の処遇について説明することもありませんでした。

これについて、裁判所は、就労場所、就労条件等につき、労働者が全員への説明や全員との協議を求めた場合には、会社に特別の支障のない限り、これに応じて労働者の疑問に答え、その不安を解消させるため十分の説明を尽くすべきであるとしています。

それにもかかわらず、会社が個別的な事情聴取に固執して労働者の求めを拒み続けたまま本件仮就労命令を発したとしても、受領拒絶は解消されたとは言えないとしています。

ただし、この事案では、解雇の撤回ではなく仮処分判決に対する控訴を維持したまま仮の処遇を行うという不安定な地位であるという特殊性があります。

東京地判平12.8.25労判794号51頁[アリアス(懲戒解雇)事件]

会社が解雇を撤回した後に、労働者が会社に対して、職場復帰について、就労開始日、就労場所及び勤務内容の明示を求め、就労の意思を書面により通知しました。

これに対して、会社は、復職後の原告の職務内容等の明示に全く応じませんでした。

そのため、裁判所は、労働者の労務を遂行すべき債務の不履行は会社の責に帰すべき事由に基づき履行不能となったものとして、労働者が未払賃金請求権を有すると認めました。

また、無断欠勤を理由とする解雇につき、会社が今後の担当業務等を具体的に説明したり、明らかにしたりするなどの対応はしないまま、来社するよう強く求めるのみであったことを考慮し、無効としています。

東京地判平28.11.11判例集未登載[グリース事件]

会社が解雇を撤回した後、2度に渡り、出社命令をしたものの労働者が出社に応じなかったため、労働者の就労の意思の有無が争われました。

まず、会社は、解雇を撤回した通知書において,平成28年5月30日から出社するよう通知しています。

これについて、裁判例は、以下の事情を考慮し、同年5月30日に出社しなかった場合でも、就労の意思が認められるとしました。

①解雇の撤回がされてから出社を求める日までの期間が短いこと

②通知書に対し、労働者は、翌日、通知書をもって復職の条件を検討中であるのでしばらく待つよう求めており、その後同年6月13日の本件業務命令まで具体的な出社命令があったとは認められないこと

③会社が解雇を撤回したからといって解雇撤回までの賃金の支払には争いが残っていたこと

次に、会社は、労働者に対して、平成28年6月17日から出社するように業務命令をしました。

これについて、裁判例は、以下の事情を考慮し、同年6月13日以降に出社しなかった場合の就労の意思を否定しました。

①この時点でも解雇撤回までの賃金の支払には争いは残り、訴訟も係属していたものの、未払賃金があることや原告と被告において訴訟が係属していることはそれらのみでは出社を拒否する理由とはならないこと

②本件業務命令により出社を命じた同月17日は、解雇を撤回した同年5月26日からは相当期間が経過していること

③本件業務命令前の通知書により復職後の労働条件は通知されていること

④その他本件業務命令を受けて原告が出社を拒否する正当な理由は認められないこと

⑤労働者は解雇撤回後も別の会社において就労し続けていること

休職する

ストレスなどの精神的な負荷が原因で、医師から出社しないように言われている場合には、休職をすることが考えられます。

業務における精神的負荷が原因で休職する場合には、それ以降は、賃金請求ではなく、休業損害の賠償請求が問題となります(ただし、近時、賃金請求を認めた裁判例もあります[長崎地判平30.12.7労判1195号5頁])。

また、業務における精神的負荷が原因でうつ病や適応障害を発症し、その療養のために休業する場合には、労働基準法上、解雇が制限されます。

業務における精神的負荷が原因とはいえない場合には、各会社の就業規則における休職制度に従うことになります。

休職については、復職後の職場環境によるストレス原因とする場合と解雇の際のストレスを原因とする場合が想定されますので、以下順に説明していきます。

復職後の職場環境によるストレスが原因の場合

復職後の職場環境がストレスとなり適応障害やうつ病を発症することがあります。

復職すると、解雇を争っていた経緯から、人間関係を修復するのには時間がかかります。

また、許されないことではありますが、会社から嫌がらせを受けたり、辛い業務を命じられたりするケースもないわけではありません。

そのため、復職後の職場環境が辛く医師から出社を止められている場合には、無理をする必要はありませんので休職などの措置を検討することになります。

解雇の際のストレスが原因の場合

解雇の際のストレスが原因で適応障害やうつ病を発症することがあります。

なぜなら、会社から執拗に退職を勧奨されたり、辛辣な発言をされたりすることがあるためです。

このような場合にも、医師から出社を止められるようであれば、休職を検討することになります。

ただし、解雇されてから撤回されるまでの間についても、賃金請求ではなく、休業損害を検討する必要が生じる可能性があります。なぜなら、解雇をされてから撤回されるまでの間についての就労する能力が問題になるためです。

有給を使う

労働者としては、出社に応じることができない期間については有給休暇を使うことが考えられます。

なぜなら、有給休暇を使うことで、その日については就労義務が免除されるためです。

また、会社は、労働者が有給休暇により就労しなかった日については、平均賃金等に基づき算定した賃金を支払う必要があります。

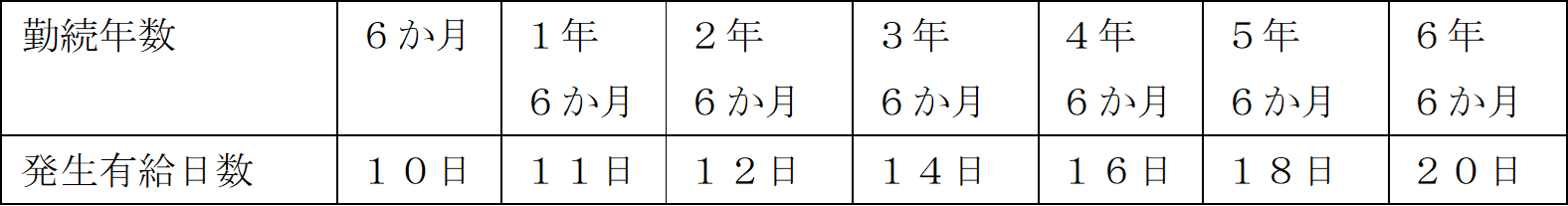

労働者に付与される有給休暇の日数は以下のとおりです。6年6か月以降は、毎年20日ずつ発生することにとなります。

復職に応じる

解雇を撤回された場合の最もシンプルな対処法は復職に応じることです。

復職に応じれば、解雇を撤回された後の賃金を請求することができますし、解雇後これを撤回されるまでの賃金についても会社が争うことは難しくなります。

また会社が二次解雇をすることも難しくなります。

そのため、復職に応じない理由がないのであれば、素直に復職に応じることがおすすめです。

退職する

復職を拒否する理由がないものの、どうしても出勤したくないという場合には、会社を退職することが考えられます。

会社を自主退職することにより、無断欠勤を理由とする懲戒解雇のリスクを避けることができます。

例えば、懲戒解雇をされてしまうと、退職金規程の内容によっては、退職金が支給されなかったり、その金額が減ってしまったりすることもあります。

また、再就職をする際に悪影響となることもあります。

そのため、どうしても出勤したくない場合には、退職するということも選択肢の一つです。

解雇の撤回をされる理由

労働者としては、一度解雇されたのに急に戻ってきていいと言われても、なぜ会社の考えが変わったのか、狙いが気になりますよね。

解雇の撤回がされる理由としては、①会社が解雇は難しいと気付いた場合、②撤回しても労働者が戻ってこないと考えた場合、③人員不足になった場合が考えられます。

それでは、順に説明していきます。

解雇が難しいと気がついたから

比較的に早い段階で解雇の撤回がされる場合にあるのが、「解雇が難しいと気がついたから」という理由です。

経営者の中には、解雇の有効性がかなり厳格に判断されることを知らない方もいます。

そのような経営者は、労働者から解雇理由証明書の交付を求められた場合などに弁護士に相談に行き、この事案では解雇は難しいという説明を受けることになります。

このような説明を受けて、会社において解雇が争いとなった際のリスクを考え、解雇を撤回する場合があります。

撤回しても労働者が戻ってこないと考えたから

比較的時間が経った後に解雇の撤回をされる場合にあるのが、「撤回しても労働者が戻ってこないと考えたから」という理由です。

会社は、解雇した労働者が他の会社で働いているなどの情報を聞くと、もうこの会社に戻ってくる意思はないのではないかと考えます。

もっとも、戻る意思があるのかどうかというのは労働者の主観の問題であり、労働者に戻ってくる意思がないということを立証するのは難しいことが多いです。

そこで、解雇を撤回しても労働者が戻ってこない事実をもって、労働者の戻ってくる意思、すなわち就労の意思を否定する材料とすることがあります。

ただし、解雇の撤回は、実際に労働者が戻ってくる場合がありますので、会社にとっても辞めさせたい労働者を辞めさせることができないという事態に陥るというリスクがあります。

人員不足になったから

人員不足になったため、解雇の撤回をするということも考えられます。

例えば、当初、会社の経営がうまくいっていなかったため、人件費を削減しようと解雇を行ったものの、経営が回復し始めたり、他の従業員が辞めてしまったりして、人手が必要になったような場合です。

復職するとどうなるか

会社の解雇撤回に応じて復職した際に気になるのが、①撤回されるまでの賃金、②復職後の労働条件、③職場環境です。

順に見ていきましょう。

撤回されるまでの賃金

まず、会社が解雇は無効であることを認めて解雇の撤回を一方的に行うということであれば、解雇後復職までの賃金については請求できることになります。

ただし、解雇後、他の会社に再就職していた場合には、請求できる金額が制限されますので注意が必要です。

これに対して、会社が解雇は有効であると考えているものの譲歩して復職を認めたものであるとして、解雇後の賃金は労働者側が譲歩するように求めてくることがあります。

しかしながら、解雇が無効であるのならば、労働者としては、解雇後の賃金を譲歩する必要はありません。

解雇後の賃金を請求する意思がないと勘違いされないように、復職する際に、解雇後復職まで賃金を支払うように求めておくのがいいでしょう。

復職後の労働条件

解雇の撤回は、会社が一方的に行う場合には、解雇時の労働条件が維持されていることになります。そのため、会社が、解雇時よりも労働者の労働条件を不利益に変更しようとする場合には、別途法的な根拠が必要となります。

これに対して、話し合いの中で解雇の撤回を労働者と会社が合意する場合には、復帰後の労働条件についても協議することになります。

職場環境(嫌がらせ)

会社は、労働者が解雇などを争ったことを理由に、労働者を不利益に扱うなどの嫌がらせをすることは許されません。

万が一、会社から嫌がらせをされた場合には、直ぐに弁護士に相談しましょう。

ただし、復職により、これまでの人間関係が当然に修復されるわけではありません。そのため、復職後に気まずく感じてしまうことはあるでしょう。

受給済みの失業保険の扱い

会社が解雇を撤回して、労働者が解雇日に退職していないことになった場合には、労働者が仮に受給していた失業保険は返還する必要があります。

なぜなら、失業保険は、労働者が失業した場合に受給できるものだからです。

失業保険の仮給付を受ける際に、確約書により、解雇無効の和解の成立等があった場合には全額を返還するとの合意をしているはずです。

その代わり、会社に対して、解雇後の賃金を支払ってもらうことになります。

解雇を争う場合には弁護士に相談するべき

解雇を争う場合には、弁護士に相談するべきです。

なぜなら、弁護士に相談すれば、解雇を争う段階において、労働者の復職の意向に応じて、どのような法的手段をとるべきかを助言してもらうことができるためです。

また、会社が解雇を撤回した場合にも、撤回するまでの賃金の請求や撤回後の労働条件等についての協議を任せることができます。

実際、解雇を争う際にどのような法律構成を採用するかというのは専門家でも悩むことがあります。見通しなどを正確に分析して判断すべきものであり、自分一人で考えることは得策ではないでしょう。

そのため、解雇を争う場合には、弁護士に相談することがおすすめです。

まとめ

以上のように、この記事では、解雇の撤回を拒否できるのかと5つの対処法を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめさせていただきます。

解雇を撤回された場合には、労働者自身が解雇を争っていない場合には、撤回を拒否できます。

これに対して、労働者が解雇を争い撤回に同意している場合には、撤回を拒否することは難しいでしょう。

労働者が撤回を拒否できない場合には、以下の5つの対処法があります。

・会社が受領の拒絶を解消していないことを指摘する

・休職する

・有休を使う

・復職に応じる

・退職する

この記事が解雇の撤回に悩んでいる方の役に立てば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので気になるものがあれば読んでみてください。

![不当解雇チェッカー 不当解雇チェッカー[サイドバナー]](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2021/04/ca864075b616dde00bfeb899345fd9a6.jpg)