ハラスメントを理由に解雇を言い渡されてしまい困っていませんか?

ハラスメントを理由に解雇を言い渡されてしまい困っていませんか?

自分は、ハラスメントと言われるほどのことはしていないと感じている方も多いですよね。

結論としては、ハラスメントも、その程度次第によっては解雇理由とされることがあります。

とくに悪質なハラスメントについては、懲戒解雇とされることもあります。

解雇事由とされやすいハラスメントしては、部下に指導をする際の言動などのパワハラ、女性の部下への接し方などのセクハラが圧倒的に多くなっています。

もっとも、ハラスメントを理由とする解雇には、本当に労働者がハラスメントを行って解雇を言い渡されるケースよりも、後付けで粗探しをされているだけのケースも多いです。

そのため、ハラスメントを理由に解雇を言い渡された場合にも、焦らずに冷静に対処していく必要があります。

実は、ここ数年でハラスメントを理由とする解雇の数は非常に増えましたが、私が多くの解雇の相談を受ける中でも、本当に解雇に値するような事案はほんのわずかです。

むしろ、ハラスメントをしたと詰め寄られパニックになって、退職届にサインをしたり、事実関係を十分に確認せずに謝罪をしてしまったりすることにより、不利になってしまうことがよくあります。

この記事をとおして、管理職として働く労働者の方々にハラスメントを理由とする解雇についての正しい知識を知っていただければ幸いです。

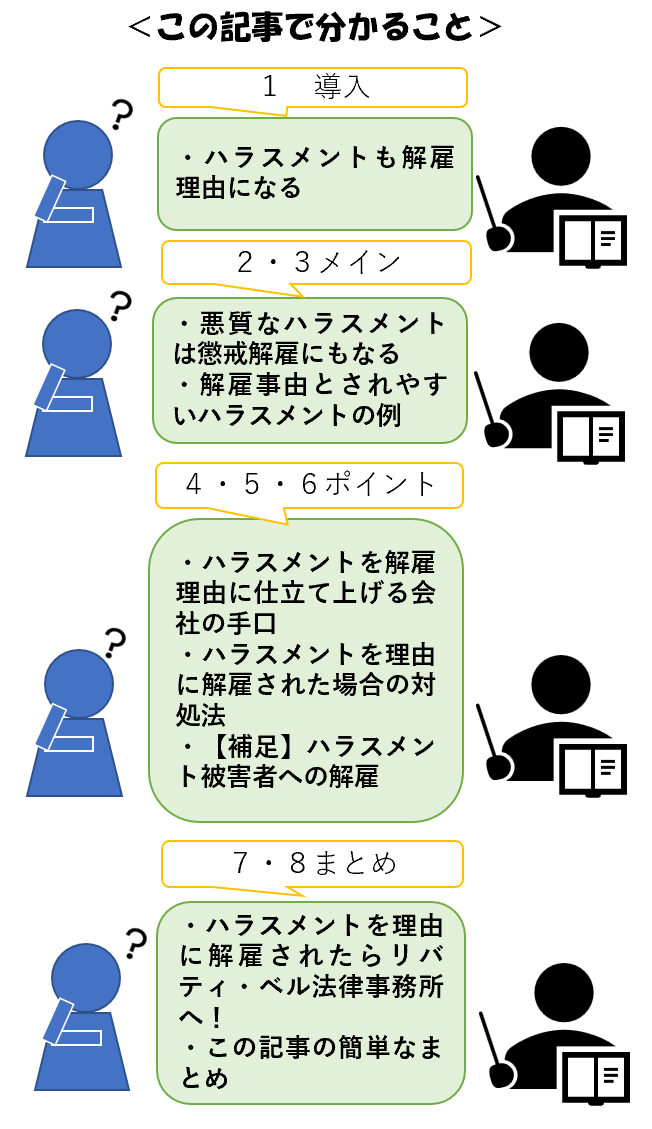

今回は、ハラスメントも解雇理由になることを説明したうえで、解雇事由とされる例4つとクビへの対処法を解説していきます。

この記事を読めば、ハラスメントを理由に解雇を言い渡された場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

ハラスメントとクビについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

パワハラによるクビについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

セクハラによるクビについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

目次

ハラスメントも解雇理由になる

ハラスメントも、その程度次第によっては解雇理由とされることがあります。

ハラスメントも、その程度次第によっては解雇理由とされることがあります。

とくに昨今ではハラスメントについてのコンプライアンスが厳しくなってきたこともあり、ハラスメントを理由とする解雇は増えてきています。

もっとも、日本の労働法では、ハラスメントについて厳格に規制がされていますので、ハラスメントがあれば、直ちに解雇が認められるわけではありません。

確かに、刑事犯罪に該当するようなハラスメントであれば一発でアウトということもあります。

しかし、それに至らないようなものであれば、会社は、まずは、改善指導を繰り返し、降格等の措置を検討しなければなりません。解雇は最終手段とされているためです。

例えば、部下への指導方法が少し厳しかったり、発言内容に異性への配慮が足りない部分があったりしても、すぐに解雇まですることは難しいでしょう。

そのため、ハラスメントも解雇理由にはなりますが、その程度やこれまでの経緯次第では、解雇まではできないことが多いのです。

悪質なハラスメントは懲戒解雇にもなる

悪質なハラスメントについては、普通解雇ではなく、懲戒解雇とされることもあります。

ハラスメントにより企業秩序が害されるため、単なる能力不足等とは異なり、懲戒の対象となりえるためです。

懲戒解雇とされてしまう場合には、解雇の予告がされず即日で解雇されてしまったり、離職票において重責解雇としてチェックされてしまったりすることがあります。

また、懲戒解雇になってしまうと転職活動の際に前職を退職した理由の説明が困難であり、再就職しにくくなってしまいます。

懲戒解雇をされた場合の再就職については、以下の記事で詳しく解説しています。

もっとも、ハラスメントを理由とする懲戒解雇は、普通解雇以上に厳格となりますので、会社側も安易に懲戒解雇をすることはできません。

労働者としても、懲戒解雇という言葉に過度に畏怖せずに、本当に懲戒解雇し得る事案なのかどうかということを慎重に検討する必要があります。

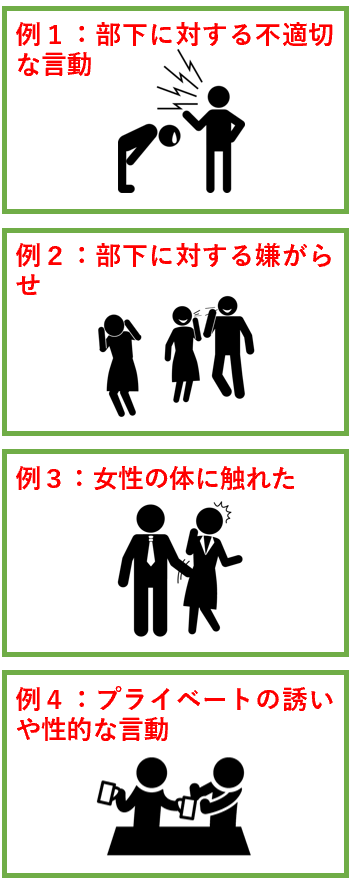

解雇事由とされやすいハラスメントの例

会社から解雇事由とされやすいハラスメントには、一定の傾向があります。

どの会社も、労働者に対して、ハラスメントで解雇を言い渡す際の事由は、似たり寄ったりとなっています。

例えば、解雇事由とされやすいハラスメントの例としては、以下の4つです。

例1:部下に対する不適切な言動

例2:部下に対する嫌がらせ

例3:女性の体に触れた

例4:プライベートの誘いや性的な言動

ただし、あくまでも、これらの理由に会社が解雇を言い渡してくることが多いというだけで、これらの例に該当すれば法的に解雇が有効になるというわけではありません。

ただし、あくまでも、これらの理由に会社が解雇を言い渡してくることが多いというだけで、これらの例に該当すれば法的に解雇が有効になるというわけではありません。

例1:部下に対する不適切な言動

解雇事由とされやすいハラスメントの1つ目は、部下に対する不適切な言動です。

メールやチャットなどで、部下に対して辛辣な発言等をしていると解雇事由とされることがあります。

例えば、「なぜ新人でもできるようなことができないのか、」、「やる気がないなら辞めたらどうか」などの発言等をしている場合です。

ただし、職務上適切な指導の方法については、経緯や状況によっても変わってきますので、一概にこのような発言をしたらアウトになるというものではありません。

重大なミスや繰り返しされるミスなどについては、強めに指導をしなければならないこともあるためです。

例2:部下に対する嫌がらせ

解雇事由とされやすいハラスメントの2つ目は、部下に対する嫌がらせです。

自分の気に入らない部下をいじめたり、差別したりしていると、管理職としてふさわしくない態度であるとして、解雇されることがあります。

例えば、特定の部下だけ、ミーティングに呼ばなかったり、ミーティングで発言させなかったり、資料を共有しなかったりといった態度をとっている場合です。

ただし、すべての部下を同じように扱うということは不可能であり、異なる取り扱いをしたら解雇されるということではありません。

嫌がらせをする意図はなくても、部下の能力や部下の適性によっても、お願いする業務の内容や参加を求めるミーティングも変わってくるためです。

例3:女性の体に触れた

解雇事由とされやすいハラスメントの3つ目は、女性の体に触れたことです。

男性の管理職が女性の胸やお尻に触れたとして、解雇されることが多くなっています。

例えば、社内で会った際に抱きしめたりお尻に触ったり、飲み会で女性の胸に触ったりしたような場合などです。

ただし、女性の体に触れることが直ちに解雇理由となるとまでは言えません。

性的な意図をもって触れたわけではない場合も多いためです。

例4:プライベートの誘いや性的な言動

解雇事由とされやすいハラスメントの4つ目は、プライベートの誘いや性的な言動です。

男性の管理職が女性の部下を飲みに誘ったり、女性の部下に対して性的な表現を含むメールを送ったりして、解雇されることが多くなっています。

例えば、「今週の日曜日●●ちゃんと飲みに行きたいな~!勿論、二人っきりで♥朝まででもいいよ(^^♪」などのメールなどです。

ただし、部下とプライベートでの交流を図ること自体が責められるわけではありません。

希望者を募り複数人の部下を飲み会に誘うような方法であれば、円滑なコミュニケーションの観点からも望ましいこともあるでしょう。

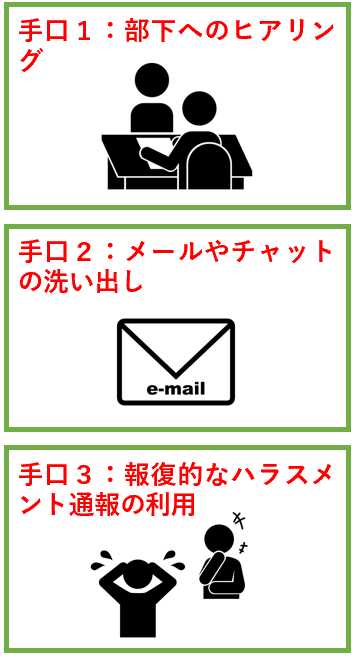

ハラスメントを解雇理由に仕立て上げる会社の手口

ハラスメントを理由とする解雇には、本当に労働者がハラスメントを行って解雇を言い渡されるケースよりも、後付けで粗探しをされているだけのケースも多くなっています。

粗探しをされてしまえば、些細な言動であっても、無理矢理ハラスメントとしてこじつけられてしまうことがあるのです。

例えば、会社がハラスメントを解雇理由に仕立て上げる手口としては以下の3つがあります。

手口1:部下へのヒアリング

手口2:メールやチャットの洗い出し

手口3:報復的なハラスメント通報の利用

それでは、これらの手口について順番に説明していきます。

手口1:部下へのヒアリング

ハラスメントを解雇理由に仕立て上げる手口の1つ目は、部下へのヒアリングです。

会社は、特定の労働者を解雇すると決めた後に、その部下に対して、気になった発言や態度がなかったかなどヒアリングを行います。

例えば、ミーティングを設定して、あなたから不快な言動をされていなかったかなど、些細なことでも教えてほしいなどと伝えます。

部下からは、あなたの言い分の話などもあるでしょうが、気になった発言や態度も少しあったという程度の話はされるかもしれません。

そうすると、会社は、気になった発言や態度のみを切り取って強調したうえで、解雇理由にしようとしてくることがあります。

手口2:メールやチャットの洗い出し

ハラスメントを解雇理由に仕立て上げる手口の2つ目は、メールやチャットの洗い出しです。

会社は、特定の労働者を解雇すると決めた後に、その労働者がこれまで送信したチャットやメールの履歴を洗い出します。

例えば、メールやチャットで強い言葉を使っている部分があったら、その部分のみをスクリーンショットするなどして切り出して証拠とされてしまうことがあるのです。

数年間勤めていれば、その文脈ややり取りの流れによっては、誰しも、少し厳しい言い方になってしまうこともあるでしょう。

もっとも、一部分のみを切り出して強調されることによって、他の人が見ると、あたかもハラスメントをしているかのような印象を受けるようにされてしまうことがあるのです。

手口3:報復的なハラスメント通報の利用

ハラスメントを解雇理由に仕立て上げる手口の3つ目は、報復的なハラスメント通報の利用です。

あなたが部下から嫌われていたり、よく思われていなかったりすると、部下から報復的な目的での通報をされてしまうことがあります。

とくに昨今では、労働者のハラスメント意識が向上しており、法的にはハラスメントと言えないものまで、ハラスメントだとの言いがかりをつけられしまうことが多いのです。

会社は、解雇したいと考えている労働者について、このようなハラスメント通報があると、解雇理由に利用しようとしてきます。

例えば、本来、ハラスメント通報があった場合には、双方の言い分を確認したうえで、客観的な資料等を確認しつつ、事実関係の調査を行う必要があります。

しかし、解雇ありきでの対応の場合には、あなたの言い分は聞いてもらえなかったり、裏付けなく通報者の発言のみを信じて解雇を強行したりされることがあるのです。

ハラスメントを理由に解雇された場合の対処法

ハラスメントを理由に解雇を言い渡された場合にも、焦らずに冷静に対処していく必要があります。

パニックになって、退職届にサインをしたり、事実関係を十分に確認せずに謝罪をしてしまったりすることにより、不利になってしまうことが多いためです。

具体的には、ハラスメントを理由に解雇された場合の対処法としては、以下の4つです。

対処法1:弁護士に相談する

対処法2:証拠を保全する

対処法3:交渉する

対処法4:労働審判又は訴訟を提起する

それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。

対処法1:弁護士に相談する

ハラスメントを理由に解雇された場合の対処法の1つ目は、弁護士に相談することです。

解雇された場合には、法的な見通しやリスクを分析したうえで、慎重に方針を検討することになります。

ハラスメントを理由とする解雇については、初動が非常に重要となっており、一貫した対応を心掛ける必要があります。

早い段階から弁護士が入り、不利益な言動を避け、反論の準備をしておくことで、格段に解雇の不当性を説明しやすくなります。

対処法2:証拠を保全する

ハラスメントを理由に解雇された場合の対処法の2つ目は、証拠を保全することです。

先ほど見てきたように、ハラスメントを理由とする解雇については、会社側からやり取りの一部のみを強調されることが多くなっています。

解雇されてから期間が経ってしまうと、当時のやり取りを正確に思い出すことができず、その文脈や経緯、ニュアンスを反論することが難しくなってしまいます。

また、会社側は、労働者が証拠を取ることができないように、早い段階でPCからロックアウトし、スマートフォンも返却するように求めてきます。

こうなってしまうと、会社側の指摘が一部のみを切り取ったものにすぎず、文脈や経緯、ニュアンスからはハラスメントに該当しないとの反論を行いにくくなってしまいます。

そのため、ハラスメントの嫌疑をかけられた場合には、労働者としても自身の身を守るために反論するための証拠を集めておく必要があります。

ただし、証拠の集め方にもコツがあり、その方法次第では、不十分であったり、不利になってしまったりすることもあるため、弁護士に相談しながら集めた方がいいでしょう。

対処法3:交渉する

ハラスメントを理由に解雇された場合の対処法の3つ目は、交渉することです。

まずは、弁護士から、会社に対して、解雇は無効であること、解雇理由証明書の交付を求めること等を記載した通知書を送付してもらいましょう。

会社側から回答があると争点が明らかになりますので、折り合いをつけることが可能かどうか協議をすることになります。

対処法4:労働審判又は訴訟を提起する

ハラスメントを理由に解雇された場合の対処法の4つ目は、労働審判又は訴訟を提起することです。

話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を検討することになります。

労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きであり、調停が成立しない場合には労働審判委員会が審判を下します。迅速、かつ、適正に解決することが期待できます。

労働審判については、以下の記事で詳しく解説しています。

労働審判については、以下の動画でも詳しく解説しています。

訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。

解雇の裁判については、以下の記事で詳しく解説しています。

不当解雇の裁判については、以下の動画でも詳しく解説しています。

【補足】ハラスメント被害者への解雇

ハラスメント加害者への解雇だけではなく、ハラスメント被害者が解雇をされるケースも出てきています。

ハラスメントの加害者が会社の中で重要な地位にあるような方の場合には、被害者を辞めさせることによって解決しようとする会社があるのです。

例えば、ハラスメントの相談をしたら、十分な調査もなく、ハラスメントはなかったと認定されてしまい、適当な理由をこじつけられて解雇されてしまうことが増えています。

とくに多いのは、人間関係や協調性、コミュニケーション能力を理由に解雇してくるケースですが、全く関係のないパフォーマンス不足などを指摘されることもあります。

このようなケースでも、会社は、ハラスメントを相談したことを理由に解雇したなどとは言わないので、適切に対処していかないと解雇が有効とされてしまうリスクがあります。

そのため、ハラスメントの被害者も解雇をされてしまった場合には、焦らずに弁護士に相談するようにしましょう。

ハラスメントを理由に解雇されたらリバティ・ベル法律事務所へ!

ハラスメントを理由に解雇されたら、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。

この分野は、専門性が高い分野であるため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

解雇の有効性につき見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、適切に方針を策定する必要があります。

リバティ・ベル法律事務所では、解雇や退職勧奨事件に力を入れており、これらの分野について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています。

解決事例の一部については、以下のページで紹介しています。

解決事例 | 外資系労働者特設サイトbyリバティ・ベル法律事務所 (libertybell-tokusetu.com)

また、解雇や退職勧奨対応については、依頼者の方の負担を軽減するために着手金無料、完全成功報酬としております。

初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

以上のとおり、今回は、ハラスメントも解雇理由になることを説明したうえで、解雇事由とされる例4つとクビへの対処法を解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・ハラスメントも、その程度次第によっては解雇理由とされることがあります。

・悪質なハラスメントについては、普通解雇ではなく、懲戒解雇とされることもあります。

・解雇事由とされやすいハラスメントの例としては、以下の4つです。

例1:部下に対する不適切な言動

例2:部下に対する嫌がらせ

例3:女性の体に触れた

例4:プライベートの誘いや性的な言動

・会社がハラスメントを解雇理由に仕立て上げる手口としては以下の3つがあります。

手口1:部下へのヒアリング

手口2:メールやチャットの洗い出し

手口3:報復的なハラスメント通報の利用

・ハラスメントを理由に解雇された場合の対処法としては、以下の4つです。

対処法1:弁護士に相談する

対処法2:証拠を保全する

対処法3:交渉する

対処法4:労働審判又は訴訟を提起する

・ハラスメント加害者への解雇だけではなく、ハラスメント被害者が解雇をされるケースも出てきています。

この記事がハラスメントを理由に解雇されてしまい困っている労働者の方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

![不当解雇チェッカー 不当解雇チェッカー[サイドバナー]](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2021/04/ca864075b616dde00bfeb899345fd9a6.jpg)