:

会社から始末書の提出を求められた際に、どのような記載をすればいいか悩むことがあるでしょう。

そして、寛大な処分をしてもらいたいがために、「いかなる処分もお受けします」との記載をしてしまう事例が後を絶ちません。

しかし、万が一、このような記載をしてしまった場合であっても、慌てる必要はありません。なぜなら、このような記載の効力が認められてしまう可能性は低いためです。

この記事では、始末書に「いかなる処分をお受けします」と記載しても効力が認められない3つの理由について解説します。

目次

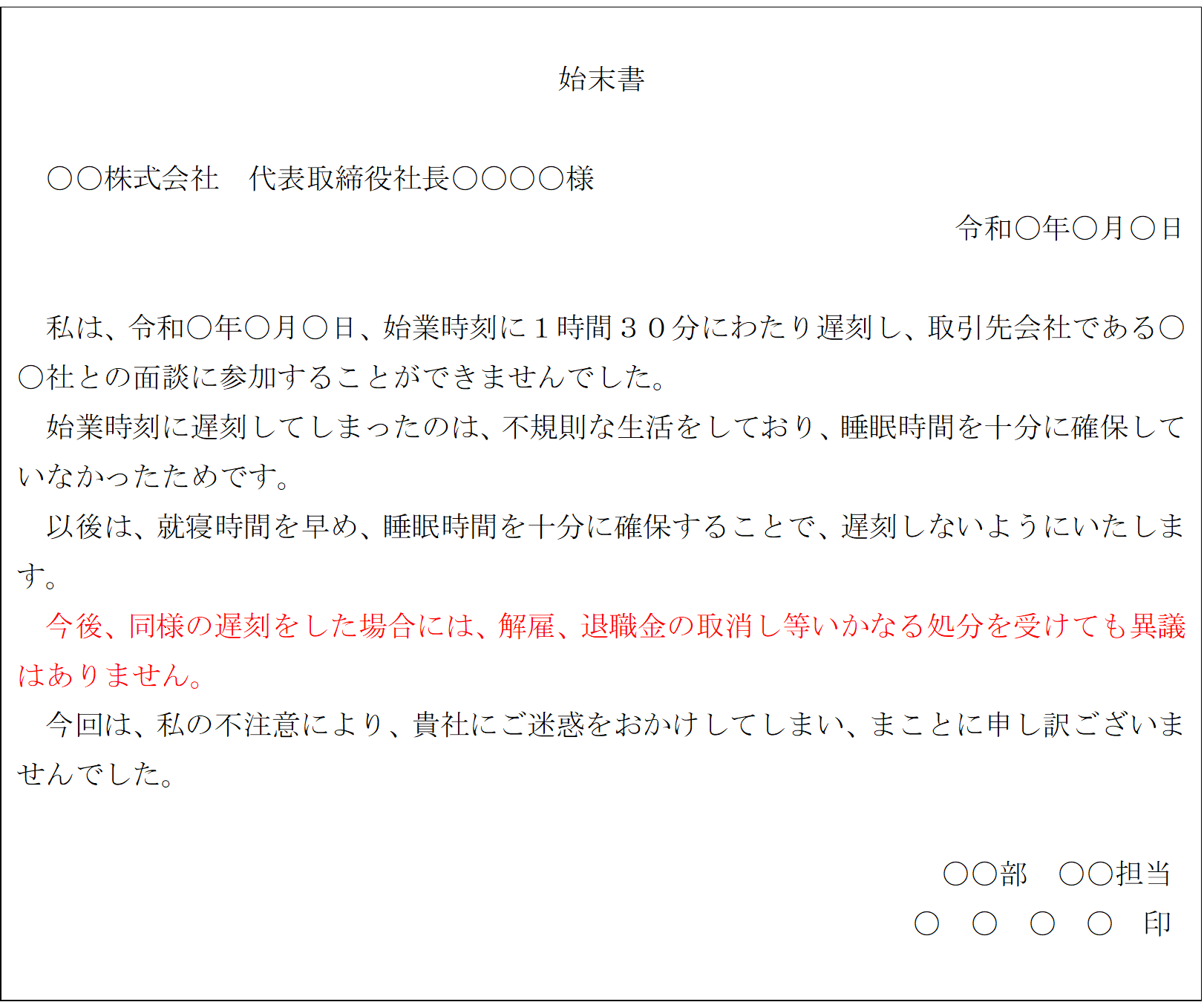

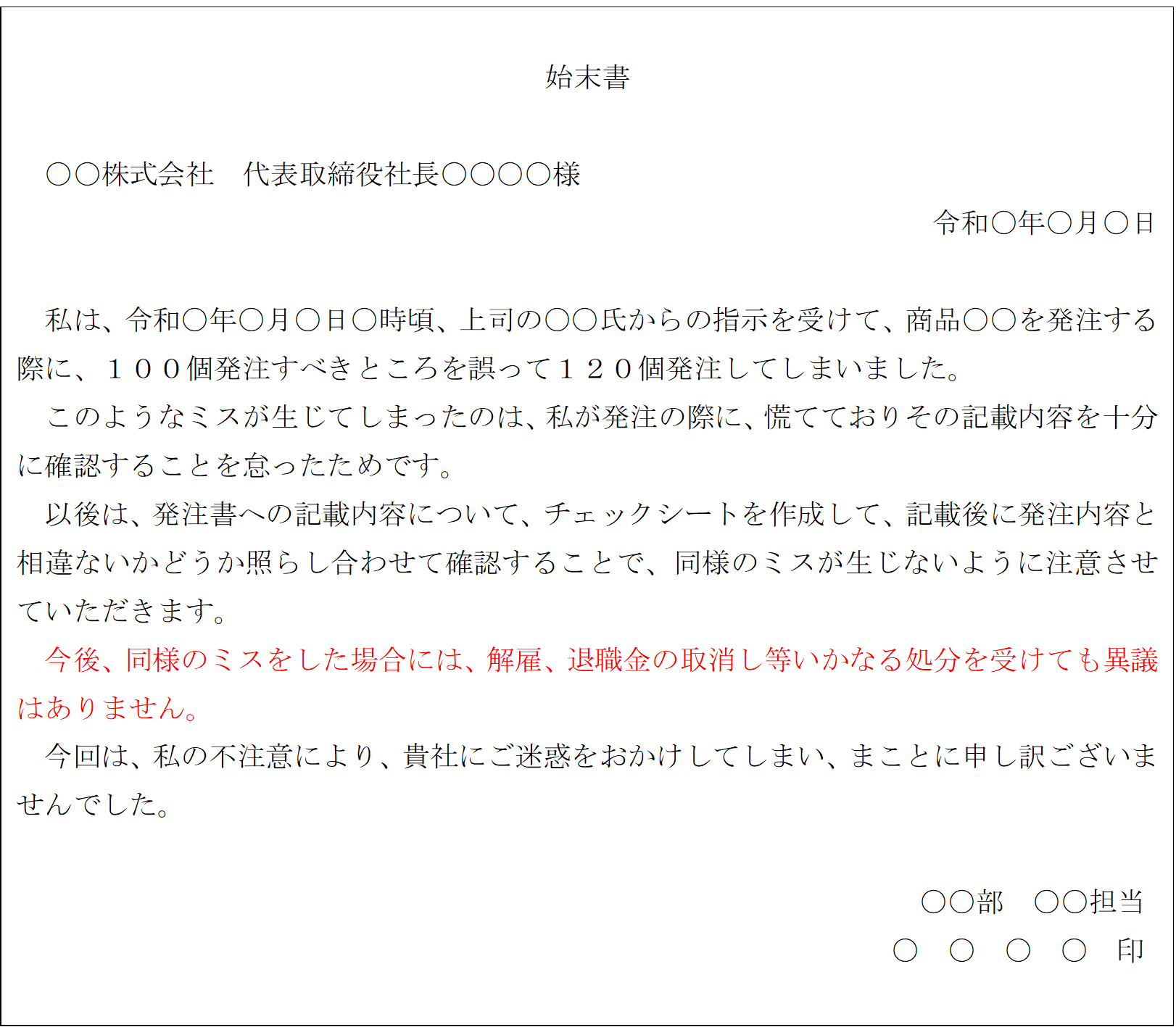

始末書に「いかなる処分もお受けします」との記載がある場合の例文

始末書に「いかなる処分もお受けします」との記載がある場合の例文は、以下のとおりです。

【例文1 遅刻】

【例文2 業務ミス】

効力が問題になるケース

「いかなる処分もお受けします」との記載の効力が問題になるのは、始末書の提出後にも、労働者が非違行為を行ったような場合です。

このような場合、会社は、前回提出された始末書に「いかなる処分もお受けします」と記載されていることを根拠にして、労働者を解雇するなどの措置をする場合があります。

具体的にどのように法律構成をしてくるかは、会社により異なります。例えば、以下のような理由により、解雇などの処分をされることがあります。

1 同様の行為をしたことを停止条件とする退職の合意が成立していた

2 同様の行為が解雇事由に該当することを労働者と使用者で合意していた

3 同様の行為により解雇された場合においてその効力を争わないことを合意していた

効力が認められない理由1:真意とは認められない

労働者にとって労働契約は、生活の糧を稼ぐために締結する契約であり、かつ、社会生活の中でかなりの時間を費やすことになる契約関係であることからすれば、労働契約を労働者から解消して自主退職するというのは、労働者にとって極めて重要な意思表示となります(東京地判平26.12.24労働経速2239号25頁[日本ハウズイング事件])。そのため、退職に関する意思表示については、それが真意に基づくものかどうか慎重に判断される傾向にあります。

特に、労働者が、今後、同様のミスをした場合にいかなる処分も受けることを約束することについては、労働者の地位を不安定にする一方で、労働者には何らのメリットのないものです。

そのため、特段の事情がない限り、「いかなる処分もお受けします」との始末書の記載は、労働者の真意に出たものであるとはいえず、効力は認められないでしょう。

裁判例は、競業会社の役員への情報提供を理由とする懲戒解雇が争われた事案において、「原告は、本件始末書において、『本件につき、解雇、退職金の取消し等いかなる処分を受けても異議がない。』と記載したが、このように記載することによって、被告会社から懲戒解雇に至らない寛大な処置を受けられるようにと期待をしたものであって、真意に出たものとは認めがたい。」として、懲戒解雇を無効としています(東京地判平6.11.29労判673号108頁[武富士事件])。

効力が認められない理由2:内容が確定できない

法律行為の内容が十分に特定されていない場合ないし内容が不確定である場合には、どのような効力を認めてよいかが分からないから、成立を認められた意思表示や法律行為は無効になるとされています。

「同様の行為をした場合」には「いかなる処分もお受けします」との記載については、この記載のみでは「同様の行為」というのが何を指しているのかが不明確ですし、「いかなる処分」というのが何を指しているのかも不明確です。

特に、労働者の雇用契約上の権利を有する地位という重大な権利に関して問題となる場合には、このような意思表示の内容が確定できるかは慎重に判断するべきでしょう。

そのため、これらの記載の前後に例示が書かれるなどして、具体的に内容が明らかにされていない場合には、その内容が確定できないとされる可能性があります。また、仮に、このような記載により内容が確定できるとされる場合であっても、労働者に不利にならないように制限的に解釈されるべきでしょう。

効力が認められない理由3:労基法等の潜脱となる

解雇予告との関係

解雇をするに際しては30日前に解雇の予告をしなければならず、この予告をしない場合には30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています(労働基準法20条1項)。

仮に、次に同様の行為をしたことを停止条件とする退職の合意が成立しているとされる場合には、労働基準法上規定されている解雇の予告をすることなく、労働者を退職させることが可能となります。

そのため、このような合意は、労働基準法を潜脱するものとして許されないでしょう。

解雇権濫用法理との関係

また、労働契約法では、客観的に合理的な理由なく、社会通念上相当と認められない場合には、解雇は無効となるとされています(労働契約法15条、16条)。

「同様の行為」を理由に解雇することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合にまで、解雇を認めることは解雇権濫用法律の潜脱となり許されないでしょう。

このような始末書がどのように評価されるのか

では、このような始末書が存在することについては、労働審判や訴訟において、どのように評価されるのでしょうか。

まず、始末書が存在すること自体については、何ら前触れなく直ちに解雇されたわけではなく、また業務改善の機会もあったのではないかとうかがわれる事情となるでしょう。

しかし、「いかなる処分もお受けします」と記載があることをもって、労働者に不利益に判断される可能性は、先ほど見たように大きくありません。むしろ、会社が始末書に「いかなる処分もお受けします」と記載するようになどの指示している場合には、会社が労働者を企業から排除しようとしていることをうかがわせる事情として、会社に不利益に評価される可能性があります。

もっとも、始末書に「いかなる処分もお受けします」との記載をしていると、紛争や争点になる可能性も増えますので、労働者は、始末書を書く際にも、安易に「いかなる処分もお受けします」とは記載するべきではありません。

どのような表現をするのが正解?

では、労働者が会社に対して、始末書の末尾で反省の意思を示したい場合には、どのような表現をするのが正解なのでしょうか。

これについて、もう二度と同じことをしないという意思を会社に知ってもらいたいという場合には、

との記載が適切でしょう。

次にミスをした場合に処分を受けることを認めるような言葉は、反省の意思を示すためであっても、使うべきではありません。

![不当解雇チェッカー 不当解雇チェッカー[サイドバナー]](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2021/04/ca864075b616dde00bfeb899345fd9a6.jpg)