残業代請求の時効について知りたいと悩んでいませんか?

残業代請求の時効について知りたいと悩んでいませんか?

中々、会社に残業代を支払ってほしいと言い出せずに、期間ばかりが経ってしまっている方もいますよね。

残業代請求の時効は、給料日から3年とされています。

労働基準法が改正されたことにより、これまで2年間とされていた時効が3年に延長されました。 残業代請求の時効期間が経過している場合でも、会社側が時効を援用しない場合、会社が残業代請求を妨害した場合には、時効消滅しないことがあります。

労働者が残業代の時効を止めるためには、催告、労働審判の申立、訴訟の提起といった手段を取ることが一般的です。

時効を止めずに放置してしまうと、3年経過した部分から刻一刻と請求できる残業代が減っていってしまいます。

今後、残業代請求の時効が5年になる可能性もありますが、いつから5年となるかは明らかではありません。

実は、残業代請求を成功させるには時効は非常に重要であり、私が多くの残業代の相談を受ける中でももう1日早く相談してもらえていたら、回収できる金額が数十万円多かったはずなのにと悔しい思いをすることがあります。

この記事をとおして、残業代の時効に関して正しく理解していただき、請求できたはずの残業代が時効により消滅してしまう方が少しでも減れば幸いです。

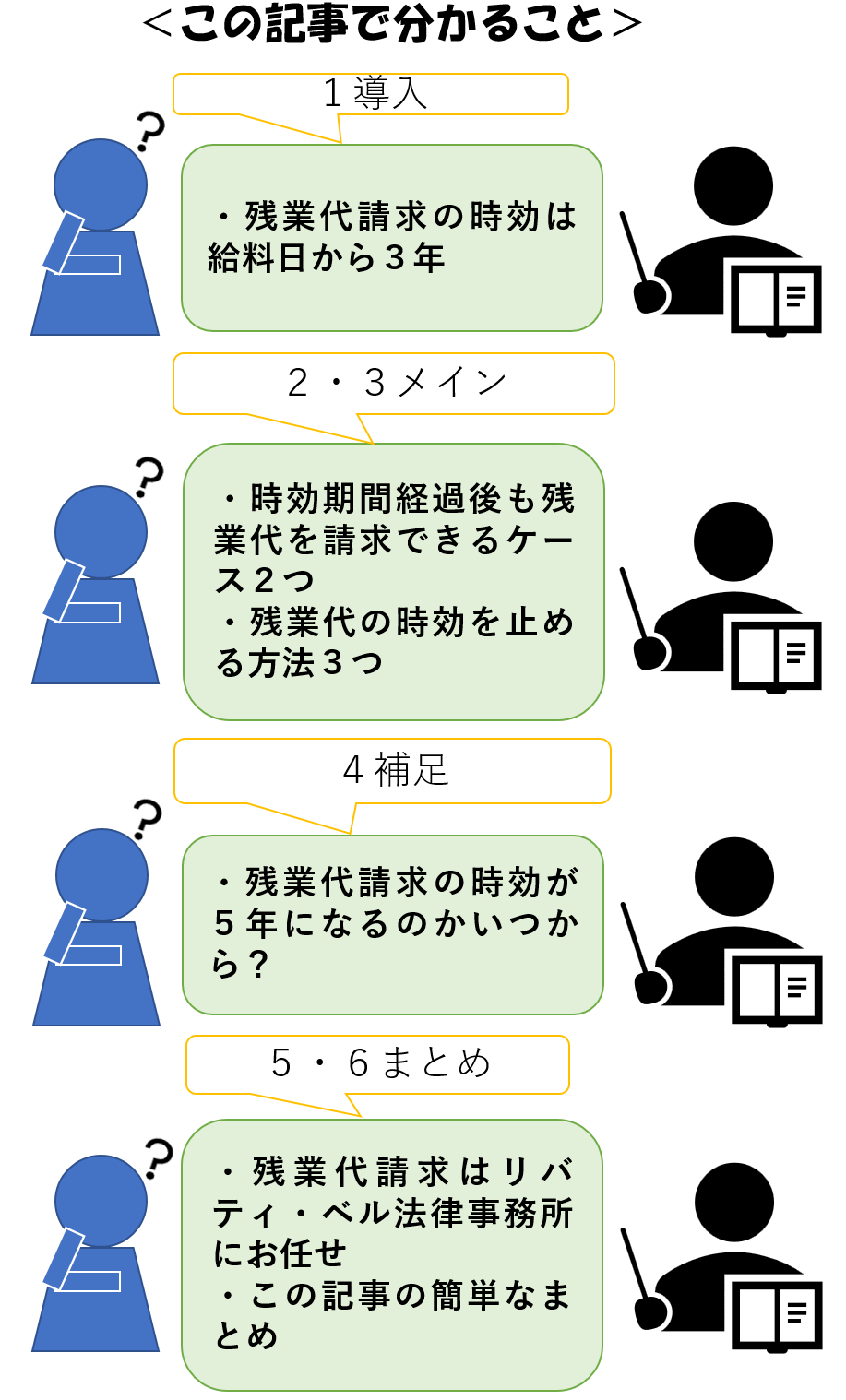

今回は、残業代請求の時効は3年であることを説明したうえで、時効後も請求できる例外ケース2つと時効を止める方法3つを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。  この記事を読めば、残業代請求の時効についてよくわかるはずです。

この記事を読めば、残業代請求の時効についてよくわかるはずです。

目次

残業代請求の時効は給料日から3年

残業代請求の時効は、給料日から3年となります。

労働基準法が改正されたことにより、これまで2年間とされていた時効が、2020年4月分の残業代から3年に延長されました。

つまり、現在、残業代を請求しようとしている場合には、請求しようとしている時点において、まだ給料日から3年が経過していない月までの残業代を請求できます。

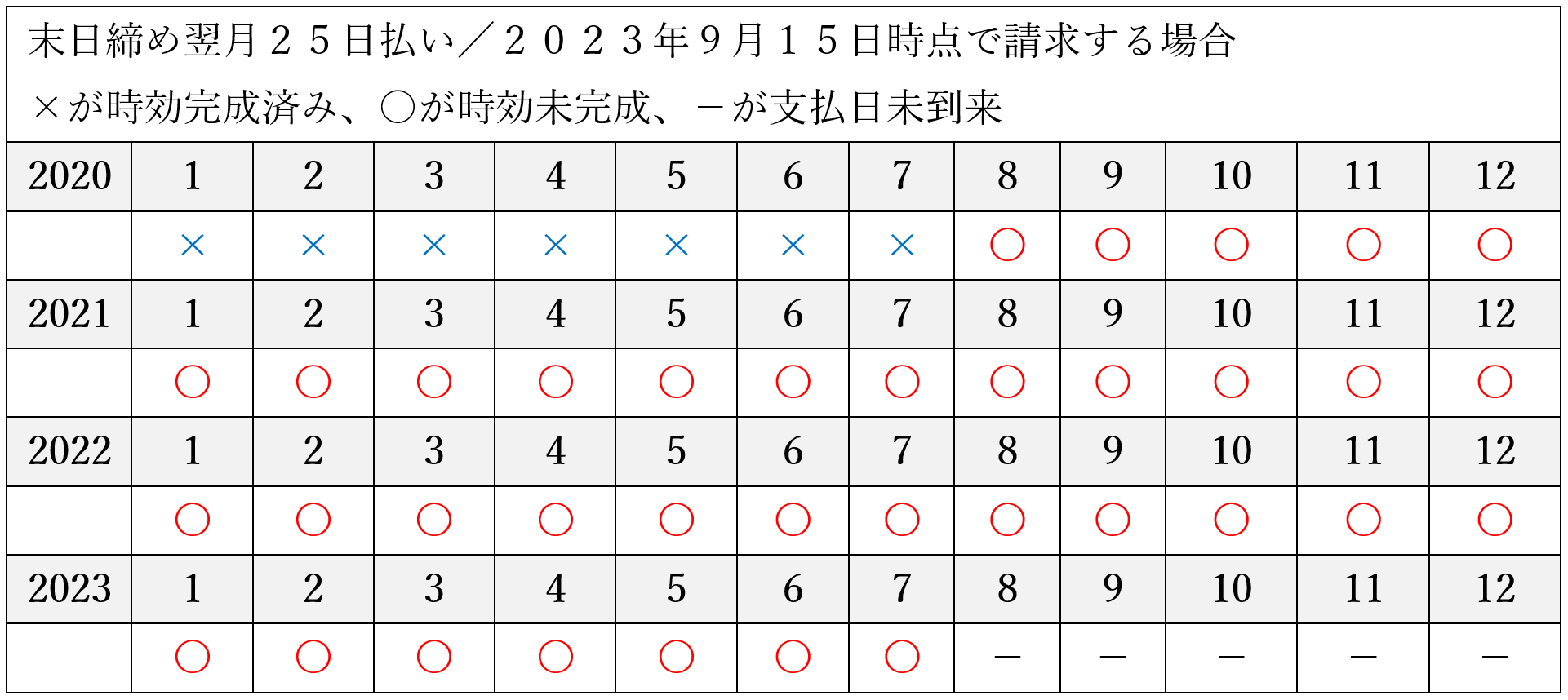

例えば、末日締め翌月25日払いの会社の場合には、2023年9月15日に残業代の請求をする場合には、2020年8月分までの残業代を遡って請求することができます。

他方で、2020年7月分のお給料については、給与日は2020年8月25日であり、既に請求しようとしている時点で3年が経過してしまっているため時効が完成していることになります。

表にすると以下のとおりです。

残業代請求の時効が改正された経緯は、民法の改正にあわせたものです。

民法改正(2020年4月1日施行)により、民法上の短期消滅時効は消滅しました。

これにより、民法上の債権等の消滅時効は「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」又は「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」となりました(民法166条)。

これにより、労働基準法上の賃金の時効についても、民法に合わせて2年と規定されていたのを5年にすることが議論されました。

ただし、当面の間は、企業の負担等を考えて、労働基準法の賃金の時効は3年にとどめる旨の経過措置が置かれることになりました。

そのため、現在、賃金の時効は3年になっています。

時効期間経過後も残業代を請求できるケース2つ

時効期間経過後も残業代を請求できる例外的なケースがあります。

例えば、以下の2つのケースです。

ケース1:会社が時効を援用しない場合

ケース2:会社が残業代請求を妨害した場合

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。

ケース1:会社が時効を援用しない場合

時効期間経過後も残業代を請求できる例外の1つ目は、会社が時効を援用しない場合です。

時効の期間が経過しただけで直ちに残業代が消滅するわけではなく、会社が時効を援用しますといった場合に初めて消滅します。

つまり、会社側が時効を使いますと言わなければ、時効期間が経過していても残業代は消滅しないのです。

例えば、会社側が時効を援用しなければ、10年分の残業代を請求することも可能です。

会社側は、時効が完成していることに気付いていなかったり、時効制度を知らなかったりすると、時効を援用しないこともあります。

ケース2:会社が残業代請求を妨害した場合

時効期間経過後も残業代を請求できる例外の2つ目は、会社が残業代請求を妨害した場合です。

会社が残業代の請求を妨害しているような場合には、会社が時効を援用することが権利濫用として許されないことがあります。

裁判例は、使用者がタイムカードの記載を改ざん等した事案で、時効の援用が権利の濫用に当たるとしています(金沢地小松支判平26.3.7労判1094号32頁[北日本電子ほか事件])。

ただし、権利濫用の反論が認められるケースは限られており、簡単には認めてもらえません。

そのため、時効期間を徒過しないことが大切です。

残業代の時効を止める方法3つ

残業代を請求すると決めた場合には、すぐに時効を止めるべきです。

なぜなら、証拠を集めたり、残業代を計算したりしているうちに、あっという間に時間が経ってしまい、請求できる金額が減ってしまうためです。

例えば、残業代請求の時効を止める典型的な方法としては以下の3つがあります。

方法1:催告

方法2:労働審判の申立

方法3:訴訟の提起

それでは、各方法について順番に説明していきます。

それでは、各方法について順番に説明していきます。

方法1:催告【記載例付き】

残業代の時効を止める方法の1つ目は、催告です。

これは簡単にできるので、残業代を請求すると決めたら一番最初に行うべきことです。

催告とは、支払い義務を負っている者に対して履行を求めることです。

催告をした場合、時効の完成が6か月間猶予されます。

そのため、この期間内に証拠を収集し、正確な未払賃金を算定したうえで、交渉を行うか、労働審判の申し立て・訴訟の提起を行うことになります。

具体的には、催告を行う場合には、内容証明郵便に配達証明を付けて、会社に郵送することが通常です。

送付した内容と配達された日付を証拠に残すことができるためです。

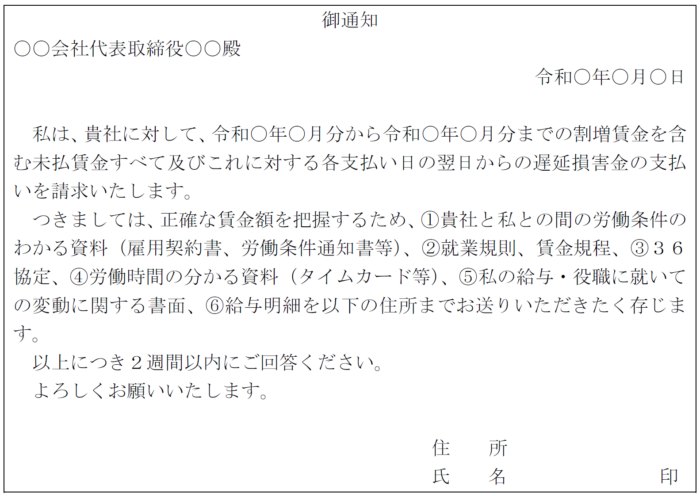

例えば、以下のような通知書を送ります。

【記載例】  ※御通知のダウンロードはこちら

※御通知のダウンロードはこちら

※こちらのリンクをクリックしていただくと、御通知のテンプレが表示されます。表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。

通知書の記載によっては、催告に該当しないと判断されてしまうことがあります。

履行を求める意思がうかがえなかったり、抽象的過ぎる記載だったりすると、トラブルになりがちです。

催告をする際には、具体的な金額までは不要とされていますが、何月分までの残業代を請求する意思があるのか、残業代以外の賃金も請求する意思があるのかなどは特定しておいた方がいいでしょう。

例えば、残業代を請求するかを検討するため資料を開示してくださいと記載しただけでは、催告に該当するかどうかが曖昧になってしまいます。

タイムカードの開示を求めるだけでも具体的な事情のもとでは催告に当たる余地もあるとされていますが、不要な争点を増やすべきではないので、時効を会社から争われないように催告は明確にしておきましょう。

方法2:労働審判の申立

残業代の時効を止める方法の2つ目は、労働審判の申し立てです。

労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きであり、調停が成立しない場合には労働審判委員会が審判を下します。

迅速、かつ、適正に解決することが期待できます。

労働審判を申し立てると、時効が一度リセット(中断/更新)されることになります。

労働審判については、以下の記事で詳しく解説しています。

方法3:訴訟の提起

残業代の時効を止める方法の3つ目は、訴訟の提起です。

訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。

1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。

解決まで1年程度を要することもあります。

訴訟提起すると、時効が一度リセット(中断/更新)されることになります。

残業代請求の訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。

【補足】残業代請求の時効が5年になるのかいつから?

残業代請求の時効が3年から5年になるのがいつかは現時点では不明です。

労働基準法では、当面の間は3年とするとされているだけで、当面の間というのがいつまでを指しているのか明確にされていないためです。

ただし、施行後5年を経過した場合に、改正後の規定について、その施行後の状況を勘案しつつ検討加え、必要な措置を講ずるとされています。

そのため、施行後5年を経過した後(2025年4月1日以後)に、施行後の状況によっては、残業代の時効期間が「5年」となる可能性があります。

残業代請求はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

残業代請求については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。

残業代請求については、交渉力の格差が獲得金額に大きく影響してきます。

リバティ・ベル法律事務所では、残業代請求について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しておりますので、あなたの最善の解決をサポートします。

リバティ・ベル法律事務所では、残業代問題に関して、「初回相談無料」「完全成功報酬制」を採用していますので、少ない負担で気軽にご相談できる環境を整えています。

残業代の未払いに悩んでいる方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。

まとめ

以上のとおり、今回は、残業代請求の時効は3年であることを説明したうえで、時効後も請求できる例外ケース2つと時効を止める方法3つを解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・残業代請求の時効は、給料日から3年となります。 ・時効期間経過後も残業代を請求できる例外的なケースとして以下の2つがあります。 ケース1:会社が時効を援用しない場合 ケース2:会社が残業代請求を妨害した場合 ・残業代請求の時効を止める典型的な方法としては以下の3つがあります。 方法1:催告 方法2:労働審判の申立 方法3:訴訟の提起 ・残業代請求の時効が3年から5年になるのがいつかは現時点では不明です。

この記事が残業代請求の時効について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

![カントリーマネージャーもクビになる!?よくある理由4つと対処手順[圧縮]](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2024/07/74720351345e6b6073fed3a199cf8edd-320x180.png)

![不当解雇チェッカー 不当解雇チェッカー[サイドバナー]](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2021/04/ca864075b616dde00bfeb899345fd9a6.jpg)