会社から整理解雇されてしまい、不当解雇に当たるかどうか、4要件について知りたいと悩んでいませんか?

会社から整理解雇されてしまい、不当解雇に当たるかどうか、4要件について知りたいと悩んでいませんか?

会社から整理解雇を言い渡されてしまっても、これが不当される可能性があるのか判断に迷っている方もいるかと思います。

整理解雇の4要件とは、整理解雇が濫用に該当するかを判断する際に議論される4つの事項のことです。

最近の実務傾向としては、整理解雇の4要件ではなく、4要素と捉えられる傾向にあります。

整理解雇の4要件については法律に明記されているわけではありません。

判例により積み上げられてきた判断枠組みとなります。

もし、あなたが整理解雇された場合に4要件が満たされていないと感じた場合には、自分の権利を守るために適切な行動をしていきましょう。

整理解雇の要件が緩和傾向にあるという言葉を耳にした方もいるかもしれませんが、全面的な規制緩和がされているというわけではありません。

実は、会社が黒字経営であるにもかかわらず利益率を上げるために十分な解雇回避措置を講じずに整理解雇を強行する会社が少なからず存在しています。

この記事をとおして、整理解雇されてしまった方々に是非知っておいていただきたい法律や判例の知識と実務の相場観について、誰でもわかりやすいように説明していくことができれば幸いです。

今回は、整理解雇の4要件とは何かを説明したうえで、4要素説との対立や重要な判例などの実務傾向を解説していきます。

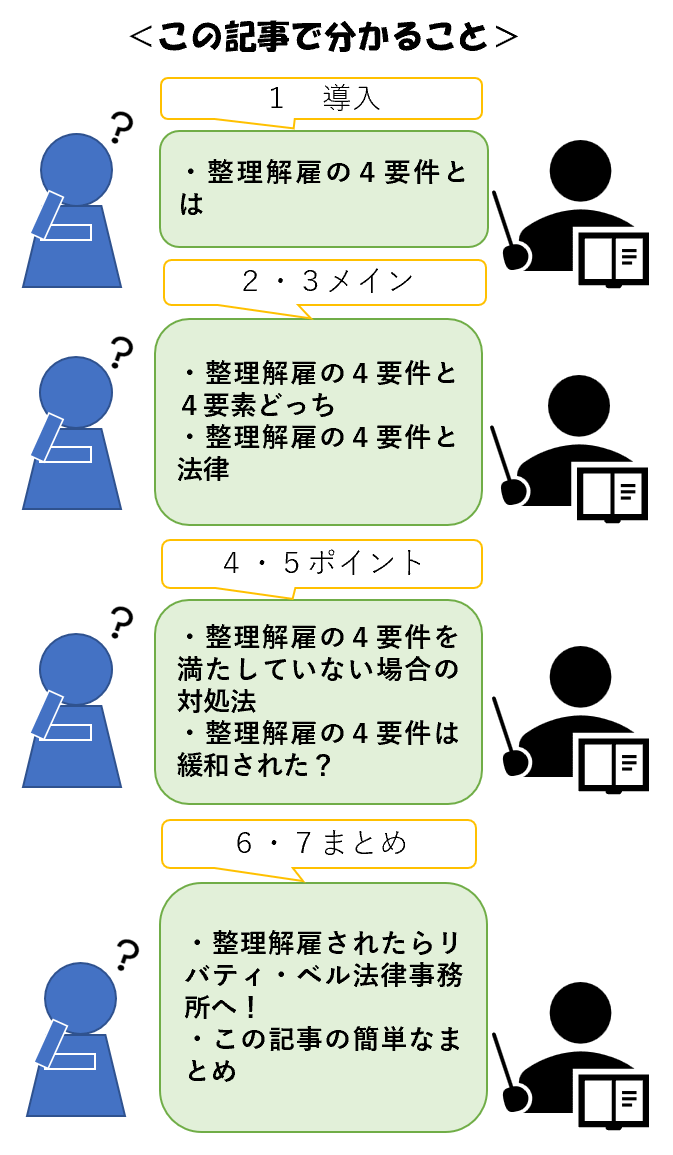

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、整理解雇された場合に不当かどうかがよくわかるはずです。

整理解雇の4要件については、以下の動画でも詳しく解説しています。

目次

整理解雇の4要件とは

整理解雇の4要件とは、整理解雇が濫用に該当するかを判断する際に議論される4つの事項のことです。

解雇のなかでも、労働者側の落ち度ではなく、雇用主側の原因で解雇する場合のことを整理解雇と呼びます。

整理解雇とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。

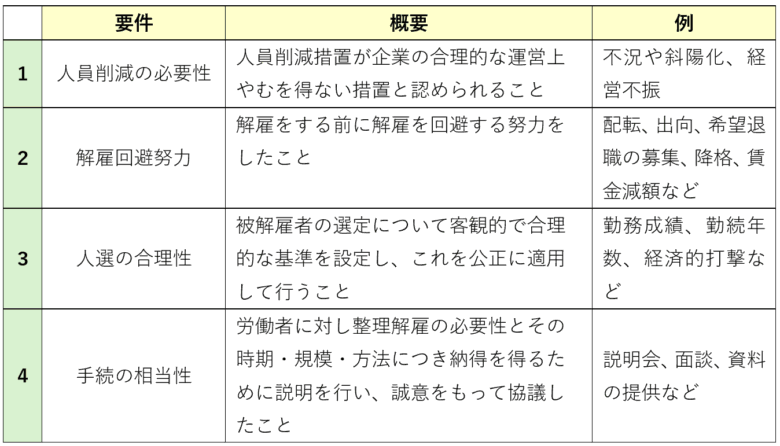

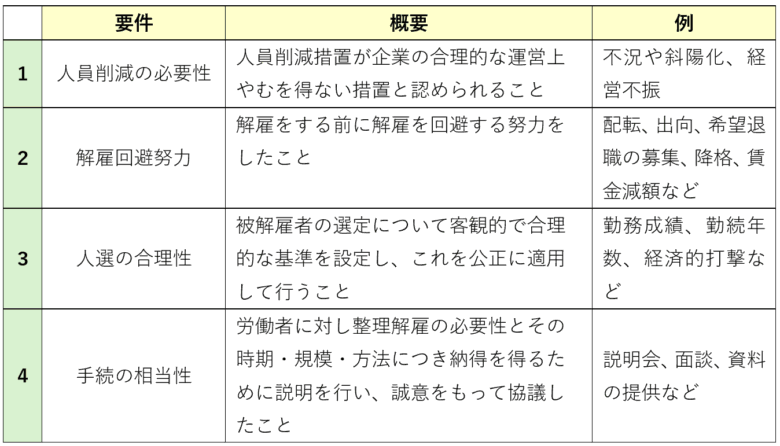

そして、整理解雇では、不当解雇に該当するかについて、以下の4要件により判断するとされています。

要件1:人員削減の必要性

要件2:解雇回避努力

要件3:人選の合理性

要件4:手続の相当性

それでは、これらの要件について順番に説明します。

要件1:人員削減の必要性

整理解雇の1つ目の要件は、人員削減の必要性です。

人員削減の必要性とは、人員削減措置が企業の合理的な運営上やむを得ない措置と認められることを言います。

例えば、不況や斜陽化、経営不振などが挙げられることが多いです・

やむを得ない程度については、倒産必死の状況にあることまでは必要ではなく、債務超過や赤字累積に示される高度の経営上の困難で足りるとされる傾向にあります。

(参考:大阪地決平成7年10月20日労判685号49頁「大阪暁明館事件」)

最近の裁判例では、人員削減の必要性に関しては、経営者の判断を尊重し、結論としては大部分の事件ではその要件具備を認めているとされています。

人員削減の必要性自体は認めた上で、その必要性が弱い場合には、他の要件を厳格に判断するなどの枠組みで検討されている傾向にあります。

ただし、人員削減措置と矛盾する経営行動がとられている場合には、人員削減の必要性が否定されることがあります。

例えば、人員削減措置の決定後間もなく、大幅な賃上げや多数の新規採用や高率の株式配当が行われるような場合です。

(参考:大阪高判平成23年7月15日労判1035号124頁[泉州学園事件])

要件2:解雇回避努力

整理解雇の2つ目の要件は、解雇回避努力です。

解雇回避努力とは、解雇をする前に配転、出向、一次帰休、希望退職の募集などの手段によって解雇を回避する努力をしたことです。

配転、希望退職の募集などの他の手段を試みずにいきなり整理解雇の手段に出た場合は、ほとんど例外なくその解雇は解雇権の濫用とされていると言われています。

(参考:菅野[第11版]746頁)

裁判例は、「人員整理が実施される場合においても、まず労働者にとってより打撃の少いと考えられる希望退職を募り、これによってはどうしても目的を達しえない場合に初めて指名解雇の措置を採ることが許されるに至ると解するのが相当である」としています

(参考:福岡地小倉支判昭和53年7月20日労判307号20頁)

裁判例は、「解雇に当たって、配置転換のみならず、職位の降格、さらには、これに伴う賃金や賞与の減額が検討されるべきことが予定されていたと認められる。」としています。

(参考:東京地判令和3年12月13日労判1290号91頁[バークレイズ証券事件])

ただし、企業規模や労働者の職業力等から回避措置を企業に期待できないときは、これを画一的に強制すべきではないとされています。

要件3:人選の合理性

整理解雇の3つ目の要件は、人選の合理性です。

人選の合理性とは、被解雇者の選定について客観的で合理的な基準を設定し、これを公正に適用して行うことをいいます。

(参考:東京地決平成18年1月13日判例時報1935号168頁[コマキ事件])

基準をまったく設定しないでされた整理解雇や、裁判所が客観的かつ合理的なものではないとみなした基準による整理解雇は無効とされています。

(参考:菅野[第11版]747頁)

裁判例は、「最も効率的かつ合理的」というだけでは、人選の基準としてあまりに曖昧といざるを得ないとして、契約社員や派遣社員を対象とせず、正社員を解雇した事案で、不合理としています。

(参考:東京地判平成17年10月28日労働判例909号90頁[日本アグフア・ゲバルト事件])

要件4:手続の相当性

整理解雇の4つ目の要件は、手続の相当性です。

手続の相当性とは、労働者に対し整理解雇の必要性とその時期・規模・方法につき納得を得るために説明を行い、誠意をもって協議したことをいいます。

会社は、このような労働協約がある場合は当然として、このような協約上の規定がない場合にも、信義則上、このような説明や協議をする義務があるとされています。

整理解雇の4要件と4要素どっち

最近の実務傾向としては、整理解雇の4要件ではなく、4要素と捉えられる傾向にあります。

つまり、4要件はこれらすべて満たさなければいけないわけではなく、これらを総合的に考慮したうえで有効性を判断している裁判官が多い印象を受けます。

当初は4要件との捉え方が主流でしたが、バブル崩壊後は4要素説に立つ裁判例が増加していると言われています。

ただし、4要件説に立つにせよ、4要素説に立つにせよ、これら4つの事項について議論し、整理解雇の有効性を判断していくことに変わりありません。

また、4要件と捉えたとしても、結局、どの程度その要件を厳格に解するかにより、要件を満たしているかどうかの判断は変わります。

昨今では、人員削減の必要性は、比較的経営者の判断を尊重し、その程度に応じて、他の事項をどの程度に厳格に審査するか調整するという枠組みがとられることも多いです。

このような審理の状況からは、4要件とするか、4要素とするかは、不当解雇の有効性を判断するうえで、本質的な問題ではないでしょう。

整理解雇の4要件と法律

整理解雇の4要件については、法律に明記されているわけではありません。

整理解雇の4要件は、解雇権濫用法理を判断する際の判断枠組みを判例において具体化したものであるためです。

解雇権濫用法理については、労働基準法ではなく、労働契約法に記載されています。

労働契約法では、解雇には、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要とされています。これに反すると解雇権濫用として無効となります。

労働契約法16条(解雇)

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

客観的に合理的な理由、及び、社会通念上の相当性を判断するために、人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性、手続の相当性を審理することになります。

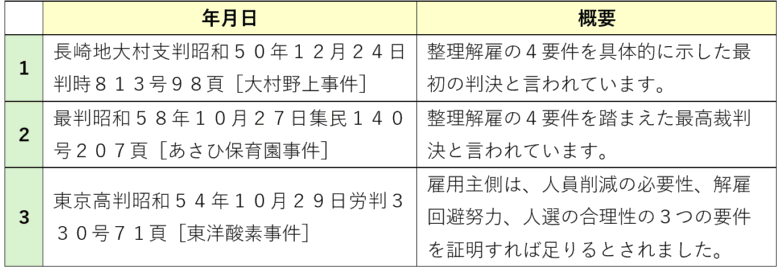

整理解雇の4要件の判例

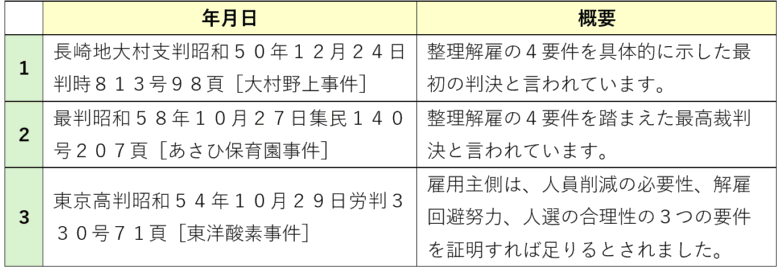

整理解雇について、4要件ないしは4要素に従って審理した裁判例は大量に存在します。

その中でも整理解雇の4要件との関係でとくに重要な判例として、以下の3つを紹介します。

・判例1:長崎地大村支判昭和50年12月24日判時813号98頁[大村野上事件]

・判例2:最判昭和58年10月27日集民140号207頁[あさひ保育園事件]

・判例3:東京高判昭和54年10月29日労判330号71頁[東洋酸素事件]

判例1:長崎地大村支判昭和50年12月24日判時813号98頁[大村野上事件]

下着縫製品の製造ならびに販売を業とする会社において、注文の減少に伴い従業員を解雇した事案です。

整理解雇の4要件を具体的に示した最初の判決と言われています。

以下のとおり判示されています。

「当該整理解雇が権利濫用となるか否かは主として次の観点から考察してこれを判断すべきものと解する。即ち、第一に当該解雇を行わなければ企業の維持存続が危殆に瀕する程度にさし迫った必要性があることであり、第二に従業員の配置転換や一時帰休制或は希望退職者の募集等労働者によって解雇よりもより苦痛の少い方策によって余剰労働力を吸収する努力がなされたことであり、第三に労働組合ないし労働者(代表)に対し事態を説明して了解を求め、人員整理の時期、規模、方法等について労働者側の納得が得られるよう努力したことであり、第四に整理基準およびそれに基づく人選の仕方が客観的・合理的なものであることである。」

判例2:最判昭和58年10月27日集民140号207頁[あさひ保育園事件]

社会福祉法人が経営している保育園において、同保育園に勤務していた従業員が、園児の定員の減員による市から支給される措置費の減額に伴い解雇された事案です。

整理解雇の4要件を踏まえた最高裁判決と言われています。

以下のとおり判示されています。

「原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人において、園児の減少に対応し保母二名を人員整理することを決定すると同時に、被上告人ほか一名の保母を指名解雇して右人員整理を実施することを決定し、事前に、被上告人を含む上告人の職員に対し、人員整理がやむをえない事情などを説明して協力を求める努力を一切せず、かつ、希望退職者募集の措置を採ることもなく、解雇日の六日前になって突如通告した本件解雇は、労使間の信義則に反し、解雇権の濫用として無効である、とした原審の判断は、是認することができないものではなく、原判決に所論の違法はない。」

判例3:東京高判昭和54年10月29日労判330号71頁[東洋酸素事件]

酸素・アルゴン・窒素等の製造販売等を営む会社の従業員が累積赤字に伴う部門閉鎖により解雇された事案です。

雇用主側は、人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性の3つの要件を証明すれば足りるとされました。

これに対して、労働者側が手続の相当性に問題があったことの証明責任を負う内容となっています。

「特定の事業部門の閉鎖に伴い右事業部門に勤務する従業員を解雇するについて、それが『やむを得ない事業の都合』によるものと言い得るためには、第一に、右事業部門を閉鎖することが企業の合理的運営上やむをえない必要に基づくものと認められる場合であること、第二に、右事業部門に勤務する従業員を同一又は遠隔でない他の事業場における他の事業部門の同一又は類似職種に充当する余地がない場合、あるいは右配置転換を行つてもなお全企業的に見て剰員の発生が避けられない場合であつて、解雇が特定事業部門の閉鎖を理由に使用者の恣意によつてなされるものでないこと、第三に、具体的な解雇対象者の選定が客観的、合理的な基準に基づくものであること、以上の三個の要件を充足することを要し、特段の事情のない限り、それをもつて足りるものと解するのが相当である。… なお、解雇につき労働協約又は就業規則上いわゆる人事同意約款又は協議約款が存在するにもかかわらず労働組合の同意を得ず又はこれと協議を尽くさなかつたとき、あるいは解雇がその手続上信義則に反し、解雇権の濫用にわたると認められるとき等においては、いずれも解雇の効力が否定されるべきであるけれども、これらは、解雇の効力の発生を妨げる事由であつて、その事由の有無は、就業規則所定の解雇事由の存在が肯定されたうえで検討されるべきものであり、解雇事由の有無の判断に当たり考慮すべき要素とはならないものというべきである。」

整理解雇の4要件を満たしていない場合の対処法

もし、あなたが整理解雇された場合に4要件が満たされていないと感じた場合には、自分の権利を守るために適切な行動をしていきましょう。

会社側は整理解雇の4要件を満たしている前提で手続きを進めてくるため、あなたが行動しなければ解雇が不当されることはないためです。

具体的には、整理解雇の4要件を満たしていない場合には、以下の手順で対処していきましょう。

手順1:弁護士に相談する

手順2:通知書を送付する

手順3:交渉する

手順4:労働審判・訴訟を提起する

それでは、順番に説明していきます。

手順1:弁護士に相談する

整理解雇の4要件を満たしていない場合の対処法の1つ目は、弁護士に相談することです。

不当解雇かどうか法的な見通しを分析してもらい、あなたの意向を踏まえて、適切な方針について助言してもらいましょう。

また、解雇についての手続きは専門的となりますので、必要に応じて依頼するなどサポートをしてもらいながら進めるといいでしょう。

手順2:通知書を送付する

整理解雇の4要件を満たしていない場合の対処法の2つ目は、通知書を送付することです。

整理解雇が4要件を満たしておらず濫用として無効となる旨を記載した通知書を送付しましょう。

整理解雇された後に何もせずに放置してしまうと、解雇を認めていたと指摘されたり、働く意思を失っていたと反論されたりすることがあるためです。

手順3:交渉する

整理解雇の4要件を満たしていない場合の対処法の3つ目は、交渉することです。

会社から回答があったら話し合いにより折り合いをつけることが可能かどうか協議してみましょう。

整理解雇前に十分な補償が提示されていなかったような場合には、会社側も顧問弁護士などに相談して、適切な補償を検討することもあります。

示談により解決することができれば早期に少ない負担と労力で良い解決をできることがあります。

手順4:労働審判・訴訟を提起する

整理解雇の4要件を満たしていない場合の対処法の4つ目は、労働審判・訴訟を提起することです。

話し合いによる解決が難しい場合には、労働審判・訴訟といった裁判所を用いた解決を検討することになります。

労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きであり、調停が成立しない場合には労働審判委員会が審判を下します。迅速、かつ、適正に解決することが期待できます。

労働審判については、以下の記事で詳しく解説しています。

労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。

解雇の裁判については、以下の記事で詳しく解説しています。

整理解雇の4要件は緩和された?

整理解雇の要件が緩和傾向にあるという言葉を耳にした方もいるかもしれませんが、全面的な規制緩和がされているというわけではありません。

人員削減の必要性については、経営者の判断が尊重される傾向にあり、結論としては必要性がないとの判断はされないことが増えています。

解雇回避努力についても、画一的に判断するのではなく、会社の規模や状況に応じて、どの程度の措置まで求められるか柔軟に判断されることが増えてきました。

ただし、裁判所は、人員削減の必要性が弱い場合には、代わりに他の要件について厳格に審査するなど、変わらず恣意的な解雇を許さない立場を維持しています。

整理解雇されたらリバティ・ベル法律事務所へ!

整理解雇されたら、是非、リバティ・ベル法律事務所にご相談ください。

解雇問題は専門性が高いため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

解雇の有効性につき見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、適切に方針を策定する必要があります。

リバティ・ベル法律事務所では、解雇や退職勧奨事件に力を入れており、圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています。

また、解雇事件については、依頼者の方の負担を軽減するために着手金無料、完全成功報酬としております。

初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

以上のとおり、今回は、整理解雇の4要件とは何かを説明したうえで、4要素説との対立や重要な判例などの実務傾向を解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・整理解雇では、不当解雇に該当するかについて、以下の4要件により判断するとされています。

・最近の実務傾向としては、整理解雇の4要件ではなく、4要素と捉えられる傾向にあります。

・整理解雇の4要件については、法律に明記されているわけではありません。

・整理解雇の4要件との関係でとくに重要な判例として、以下の3つを紹介します。

・整理解雇の4要件を満たしていない場合には、以下の手順で対処していきましょう。

手順1:弁護士に相談する

手順2:通知書を送付する

手順3:交渉する

手順4:労働審判・訴訟を提起する

・整理解雇の要件が緩和傾向にあるという言葉を耳にした方もいるかもしれませんが、全面的な規制緩和がされているというわけではありません。

この記事が、会社から整理解雇されてしまい、不当解雇に当たるかどうか。4要件について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

![不当解雇チェッカー 不当解雇チェッカー[サイドバナー]](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2021/04/ca864075b616dde00bfeb899345fd9a6.jpg)