会社を不当に解雇されてしまった場合には、突然お給料をもらうことができなくなり、戸惑う方もいるでしょう。

このような場合に、とりあえず、失業保険を受給しようと考え、安易に行動してしまうと、解雇を争う場合に不利益になってしまうことがあります。

:

例えば、解雇後に失業保険の本給付を受給してしまうとこのようなトラブルになることがあります。

このようなトラブルにならずに生活費を工面する方法の一つに失業保険の仮給付というものがあります。

もっとも、失業保険の仮給付というのは法律上規定された制度ではなく、どのような制度なのか分かりにくい部分もあるでしょう。

今回は、失業保険の仮給付を受けるために最低限おさえておくべき8つのポイントについて分かりやすく解説します。

失業保険の仮給付については、以下の動画でも詳しく解説しています。

目次

失業保険の仮給付とは

失業保険の仮給付とは、労働者が解雇を争っている場合において、本来は失業しなければ受給できない基本手当等を仮に支給するものです。

争いとなっている場合に解雇の有効性を判断することが困難である一方、労働者を保護する必要性が高いことから認められています。

ポイント1:なぜ「仮給付」とするのか

まず、おさえておかなければならないポイントは、なぜ失業保険を通常どおり「本給付」として受給するのではなく、「仮給付」として受給するかです。

失業保険は、本来、労働者が「失業」した場合に、受給することができるものです。しかし、労働者としては、解雇を争っているのですから、「失業」したことを前提に失業保険を受給してしまうと、矛盾が生じてしまいます。

裁判例にも、労働者が失業保険の受給決定を受けた後に解雇を争った事案において、解雇が無効であるとの主張は、これまでの行動と相反するものであり、信義則に反し許されないとしたものがあります(大阪地判平4.9.30労判620号70頁[新大阪警備保障事件])。

そのため、解雇を争っていることと矛盾しないように、「本給付」ではなく、「仮給付」として、失業保険を受給するのです。

ポイント2:受給できる給付の種類と金額

仮給付として受給することができるのは、基本手当及び傷病手当に限られるとされています。

この基本手当が一般に失業保険ないし失業手当と呼ばれているものです。

基本手当は、賃金日額に給付率を乗じる(賃金日額×給付率)ことにより求められます。

給付率は、60歳未満の場合には50%~80%、60歳以上65歳未満の場合には45%~80%です。

ポイント3:失業保険の仮給付を受けられるまでの期間

失業保険は、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されません。これを待機期間と呼びます。

そして、正当な理由がなく、自己の都合により退職した場合、又は自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待機期間終了後、3か月の給付制限があります。

では、労働者と会社の主張が食い違っている場合はどうでしょうか。例えば、会社が労働者の責めに帰すべき重大な理由によって解雇したと考えていても、労働者がこれを争っていることがあります。

これについては、裁判所又は労働委員会がその解雇理由を不当と判定する旨の命令又は判決が確定しない限り、離職票に記載された離職理由によって所定の給付制限が行われるとされています。

もっとも、後日、会社が行った解雇は正当であるものの、解雇理由は給付制限を受けることのない理由に基づくものであったことが確定した場合には、給付制限に係る期間について一括して認定され、失業保険がさかのぼって支給されます。

ポイント4:失業保険の仮給付を受けることができる期間

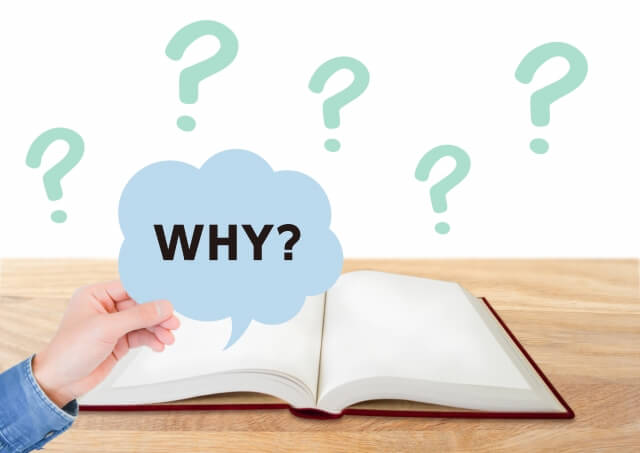

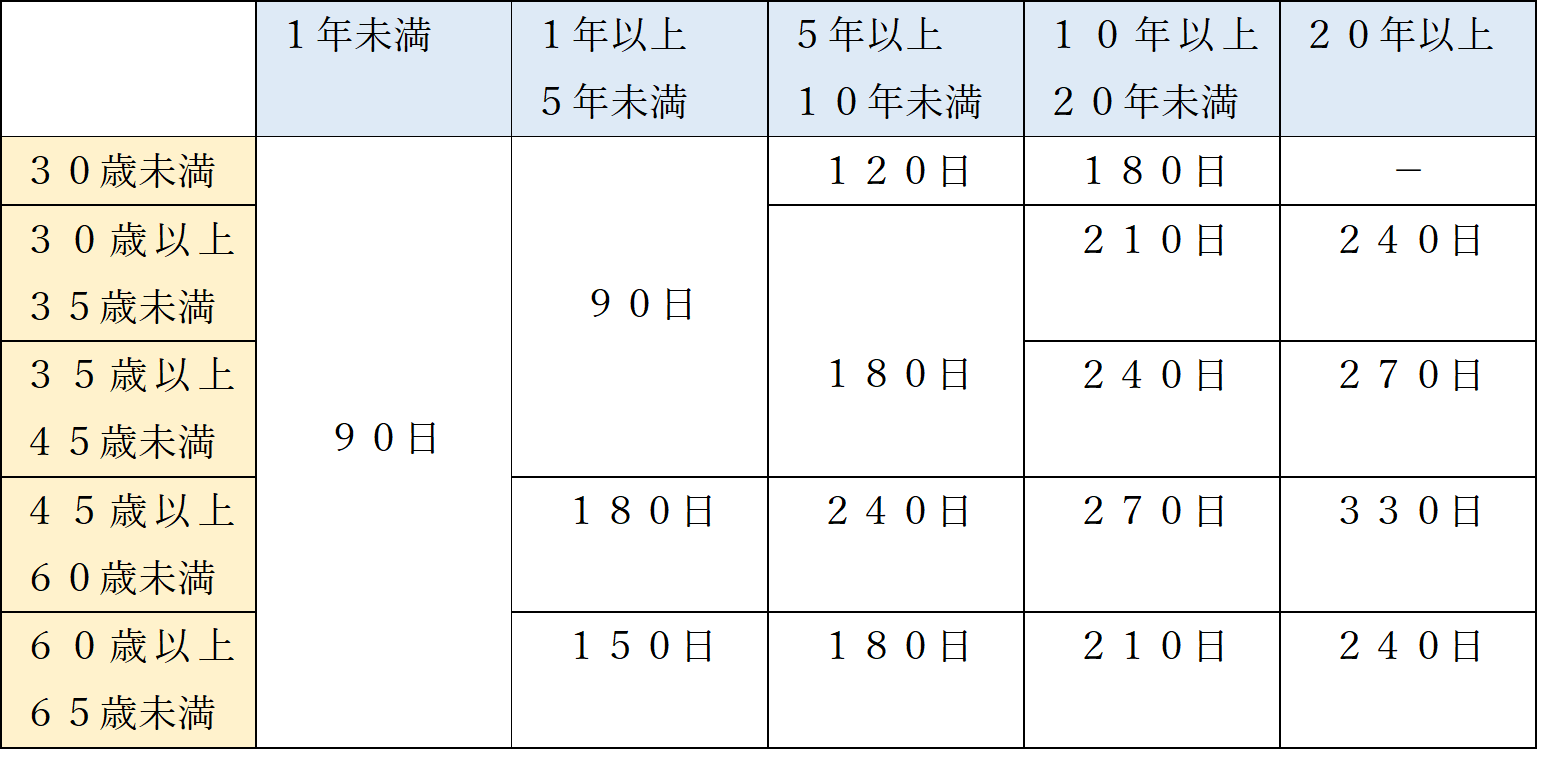

失業保険の仮給付を受けることができる期間については、通常は、一般の離職者と特定受給資格者で異なります。

しかし、解雇を争っている場合には、裁判所又は労働委員会の命令又は判決が確定しない限り、特定受給資格者には該当しないものとして取り扱われます。

一般の離職者の失業保険の給付日数は、雇用保険の加入日数が「10年未満」の場合には「90日」、「10年以上20年未満」の場合には「120日」、「20年以上」の場合には「150日」とされています。

【一般の離職者】

【特定受給資格者】

ポイント5:失業保険の仮給付を受ける手続き

失業保険の仮給付を受けるにはハローワークに行く

失業保険の仮給付を受給するには、「本給付」を受けるために必要な書類に加えて、以下の書類をハローワークに提出することが必要となります。

失業保険の仮給付を受けるのに必要な書類

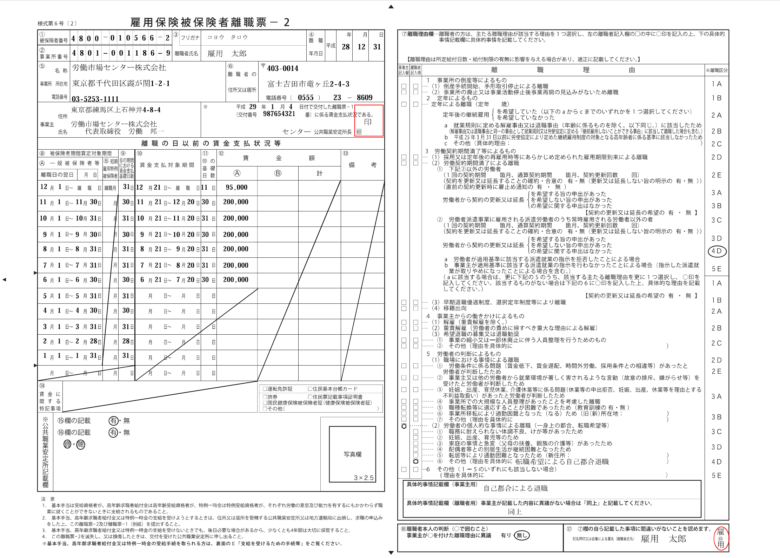

⑴ 「申立又は提訴中である」旨を記載した離職票

失業保険を受給するには、離職票を提出する必要があります。

(出典:ハローワークインターネットサービス 記入例:雇用保険被保険者離職票-2)

(出典:ハローワークインターネットサービス 記入例:雇用保険被保険者離職票-2)

そして、仮給付を受給するには、この離職票に以下の記載をする必要があります。

「労働委員会、裁判所又は労働基準監督機関に申立て、提訴(仮処分の申請を含む。)又は申告中であるが、基本手当の支給を受けたいので、資格喪失の確認を請求する。」

⑵ 労働審判や訴訟の申し立てが確認できる書面

失業保険の仮給付を受給するためには、裁決機関に申立て、提訴又は申告をしていることを確認できる書類が必要となります。例えば、以下の書類です。

・押印済みの訴状や押印済みの労働審判申立書

・裁判所作成の訴状や労働審判申立書の受理証明書

委任状や内容証明郵便では、解雇を争っていることの証明書として不十分とされることが多いです。

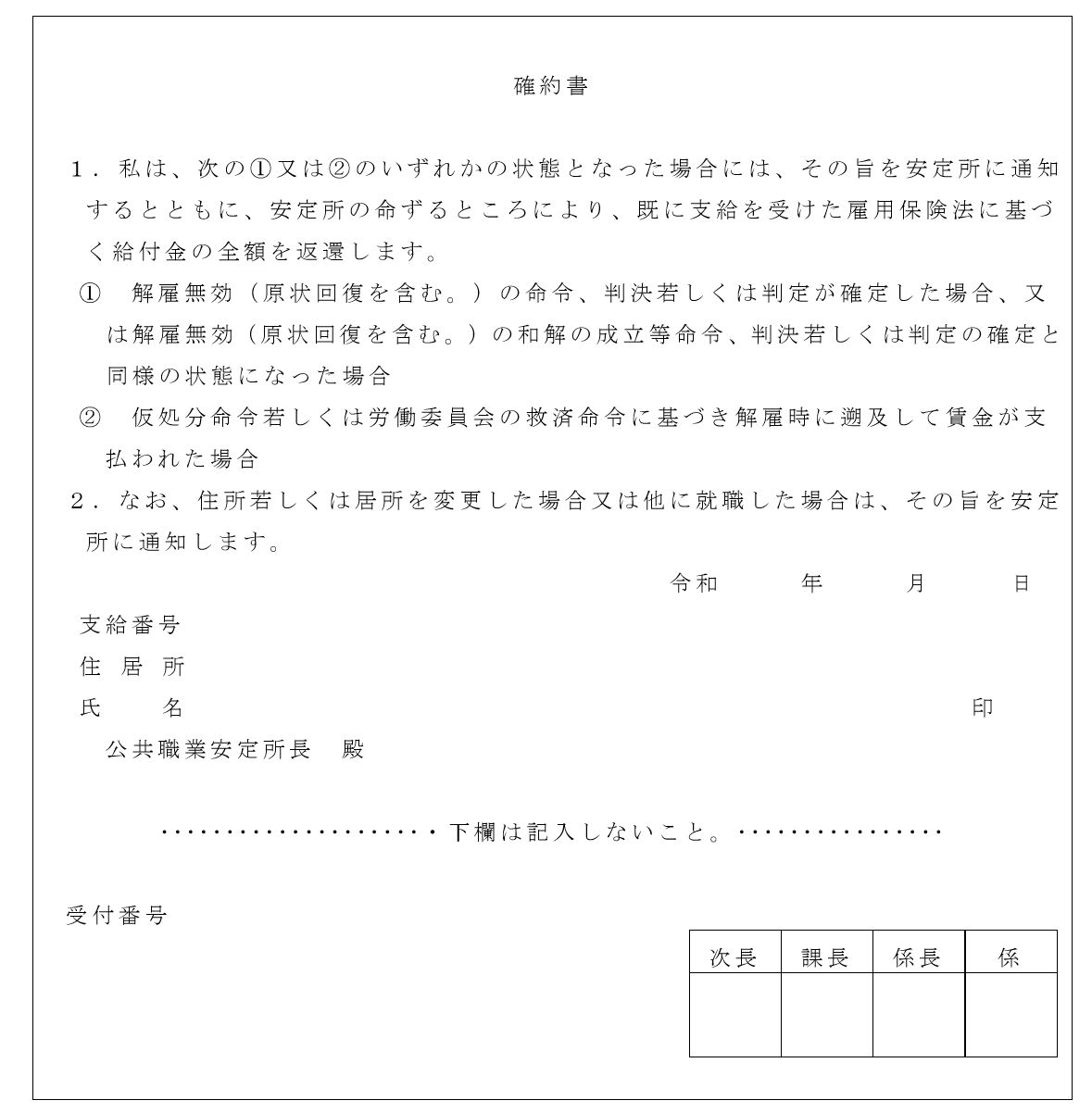

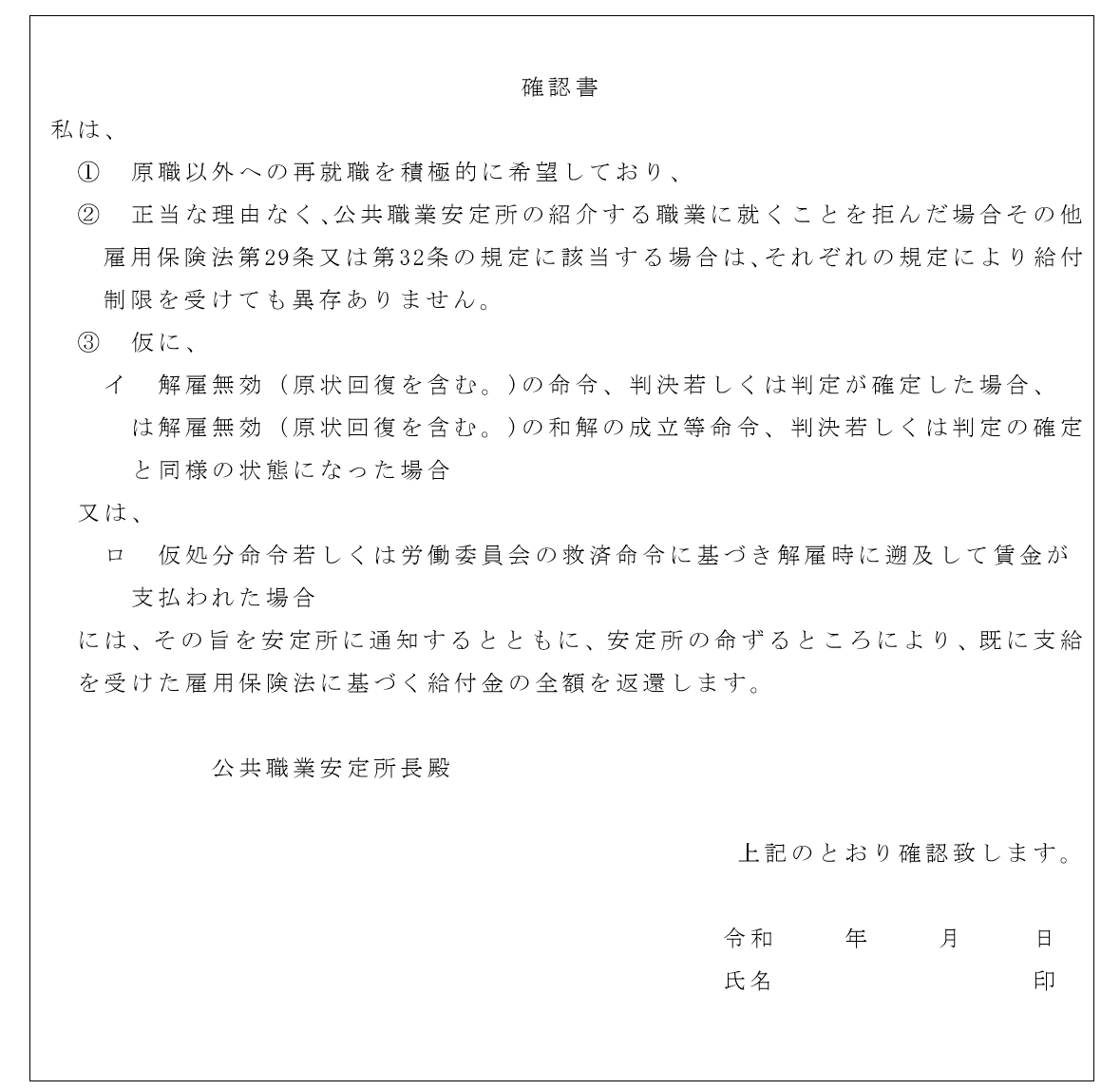

⑶ 確約書

仮給付は、「仮」という言葉からも明らかなとおり、一定の場合には、返還をする必要があるものです。

そのため、以下の確約書を提出することを求められます。

(出典:厚生労働省職業安定局雇用保険課業務取扱要領 雇用保険給付関係355頁)

(出典:厚生労働省職業安定局雇用保険課業務取扱要領 雇用保険給付関係355頁)

ポイント6:仮給付は返還が必要な場合がある

失業保険の仮給付については、一定の場合には、返還する必要があります。

具体的には、仮給付を受給する際に提出する確約書に返還すべき事由が記載されていますが、基本的には、「解雇日に退職していなかったことになった場合」に返還が必要となります。

例えば、返還が必要となるのは、解雇が無効であるとの裁判所の判決が確定した場合や、解雇日と異なる日に退職したことを合意する和解をした場合です。そのため、使用者との間で解雇について和解をする場合には、退職日をいつにするかについては注意する必要があります。

解雇が無効であるとの判決が確定した場合には、通常、解雇後の賃金も支払われることになりますので、その一部を仮給付の返還に充てることになります。

これに対して、解雇について和解をする場合には、解雇後の賃金につきどのように扱うかは合意により決めます。会社への復職を前提とする合意をする場合や、退職日を解雇日と異なるものとする合意をする場合には、不測の損害を被らないように注意しましょう。

なお、他にも、仮処分命令に従い賃金が支払われた場合や、労働委員会の救済命令に従い賃金が支払われた場合にも、返還が必要となることがあります。

ポイント7:本給付から仮給付に変更することの可否

それでは、誤って「本給付」として受給をしてしまった場合に、「仮給付」に変更することはできるのでしょうか。また、労働審判の申し立てや訴訟の提起前の生活を確保するために一時的に失業保険の「本給付」を受給していた場合に、「仮給付」に変更することはできるのでしょうか。

これについて、運用上、「本給付」から「仮給付」に変更する手続きも行われています。具体的にどのような手続が必要かについては、ハローワークに相談してみるのがいいでしょう。

ポイント8:仮給付から本給付に変更することの可否

従前解雇の効力を争い、仮給付を受けていた者が、原職以外への就職を希望するに至った場合には、以下の①乃至③を満たす場合には、仮給付から本給付へ変更することができます。

①なんらかの事情により、争訴の取り下げを行わないが。現職以外の常用就職への紹介を希望する旨申出をしていること

②離職票の余白に「①~⑭欄の記載は相違ないと認めます。」と記載の上、本人が署名または記名押印すること。

③特定の書式による確認書を提出すること

(出典:厚生労働省職業安定局雇用保険課業務取扱要領 雇用保険給付関係356頁)

(出典:厚生労働省職業安定局雇用保険課業務取扱要領 雇用保険給付関係356頁)

![不当解雇チェッカー 不当解雇チェッカー[サイドバナー]](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2021/04/ca864075b616dde00bfeb899345fd9a6.jpg)