試用期間でのクビになってしまうのは、よっぽどな理由がある場合に限られるか不安に感じていませんか。

せっかく正社員として入社できたのですから、無事に試用期間をクリアしたいと考えるのは当然ですよね。

試用期間でクビになるのは、よっぽどの場合、つまり雇用を継続しないことにつき客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と言える場合に限られています。

例えば、能力不足や勤務態度の不良が多いですが、経歴詐称や遅刻、最近ではメンタル不調と言った理由も見かけるようになってきています。

試用期間でクビにならないためには、入社したからといって気を抜かずに勤務をすることが大切です。

もし、よっぽどの理由がないにもかかわらず、試用期間でクビにされてしまった場合には、焦らずに冷静に対処していくようにしましょう。

実は、試用期間はお試し期間だから簡単にクビにすることが出来るなどと勘違いしている会社が少なからず存在しています。

この記事をとおして、試用期間であっても労働者を簡単にクビにすることはできないということを誰でも分かりやすいようにお伝えしていくことができれば幸いです。

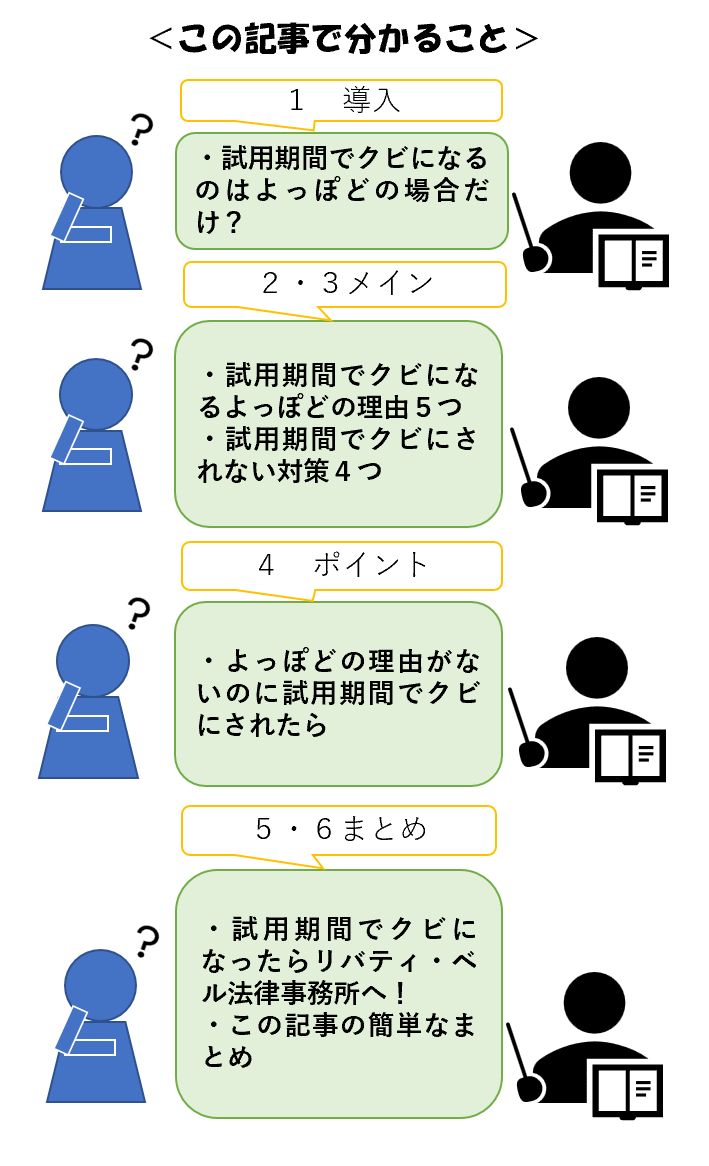

今回は、試用期間でクビになるのはよっぽどの場合だけかを説明したうえで、5つの理由とクビにされない対策を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、試用期間でクビになってしまわないためにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。

試用期間でクビになるのはよっぽどかについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

目次

試用期間でクビになるのはよっぽどの場合だけ?

試用期間でクビになるのは、よっぽどの場合、つまり雇用を継続しないことにつき客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と言える場合に限られています。

企業にも採用の自由はありますが、採用した後は、簡単に解雇することは許されないと法律で決められているためです。

試用期間とはいえ、労働契約が成立している以上、労働者には解雇に関する保護が及びます。

判例でも、試用期間であっても、解雇に準じて、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当であることが必要とされています。

(参考:最判昭48年12月12日民集27巻11号1536頁[三菱樹脂事件])

例えば、具体的な根拠となる出来事などがなく、気に入らないからと言った理由や会社の風土に合わないと言った理由では、クビにできないのです。

このように、試用期間だからといって会社が自由にクビにできるわけではありません。

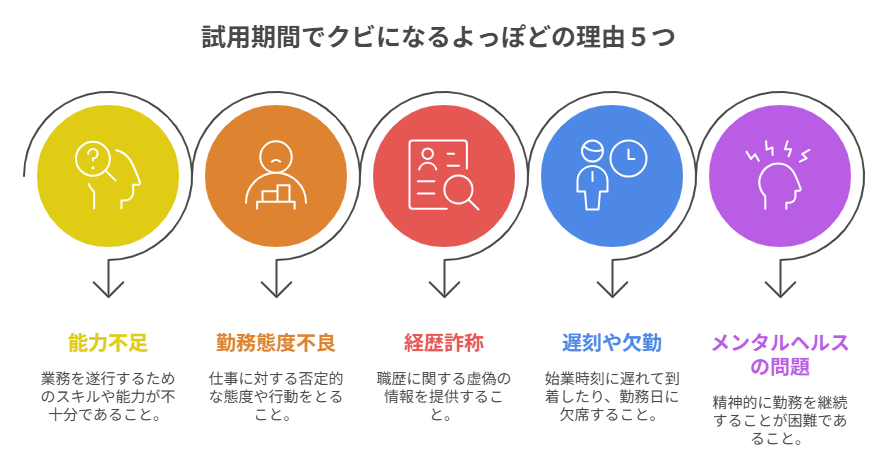

試用期間でクビになるよっぽどの理由5つ

試用期間でクビになる理由を知っておけば、トラブルを未然に防ぐことができますし、自分に非があるのかどうかを冷静に判断する材料にもなります。

試用期間でクビになるよっぽどの理由としては、以下の5つです。

理由1:能力不足

理由2:勤務態度不良

理由3:経歴詐称

理由4:遅刻や欠勤

理由5:メンタル不調

それでは、それぞれのケースについて順番に見ていきましょう。

それでは、それぞれのケースについて順番に見ていきましょう。

理由1:能力不足

試用期間中に明らかな能力不足が見られる場合、クビになる可能性があります。

なぜなら、企業は業務を遂行する能力があると期待して雇用しているため、その期待が大きく外れると雇用を続ける合理性が失われるからです。

例えば、基本的なパソコン操作や社内マニュアルの理解が極端に遅い、指示を何度も間違えるといったケースでは「能力不足」と判断されることがあります。

ただし、たった一度の失敗でクビにされることはなく、まずは指導や教育を受けた上で、それでも改善が見込めない場合に限られます。

入社後は、最初の1〜2週間の取り組み方が特に大切です。分からないことは質問したり、復習をしたりする姿勢を見せるようにしましょう。

能力不足を理由とする解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。

理由2:勤務態度不良

勤務態度が悪いと判断された場合も、クビの理由になり得ます。

仕事をするうえで、協調性や社会人としてのマナーが欠かせないためです。

例えば、上司へのあいさつをしなかったり、報連相を怠ったり、職場での言動に問題がある場合には、評価が著しく下がることがあります。

また、指示に従わなかったり、勝手な判断で動いたりすることも、勤務態度不良とみなされやすいので注意が必要です。

ミスがあっても誠実に対応する姿勢や、素直に指摘を受け入れる態度を持つことが信頼につながります。

理由3:経歴詐称

履歴書や面接で経歴をごまかしていた場合、それが発覚するとクビになることがあります。

経歴詐称は信頼関係の根幹を揺るがす重大な問題とされるためです。

例えば、実際には経験がないのに「〇年の実務経験あり」と記載していた場合、後で判明すると「信用できない人物」として扱われることになります。

企業は経歴に基づいて採用を決めているため、詐称があれば採用判断自体が無効とされるおそれもあります。

たとえアピールのつもりでも、事実と異なる記載はしないようにしましょう。嘘をついてしまうと、後で取り返しのつかない事態につながります。

経歴詐称を理由とする解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。

理由4:遅刻や欠勤

繰り返しの遅刻や欠勤があると、試用期間中であっても解雇されることがあります。

勤務状況が不安定だと、業務に支障が出たり、職場の信頼を失ったりするためです。

例えば、週に何度も遅刻したり、連絡なしで欠勤するような場合には、勤務態度に重大な問題があると判断されやすくなります。

体調不良や家庭の事情など、やむを得ない理由がある場合でも、しっかりと連絡を入れることが大切です。

「時間を守る」「報告する」といった基本ができているかが試されるのが試用期間です。遅刻や欠勤には特に気をつけましょう。

理由5:メンタル不調

最近では、メンタル不調を理由に試用期間中でクビになるケースも見られるようになってきました。

会社としては、長期的に勤務が難しいと判断した場合に雇用継続が困難になるためです。

試用期間中だと休職期間などもないことが多く、治癒するまでの十分な期間待ってもらうことができないことも多いのです。

例えば、出社できない日が続いたり、業務中に極度の緊張や混乱をきたしたりするような場合には、「業務遂行が困難」と判断されてしまうことがあります。

試用期間でクビにされない対策4つ

試用期間中にクビにされないためには、いくつかの対策を意識して行動することが大切です。

何も対策せずに働いていると、上司や同僚との信頼関係が築けなかったり、評価に悪影響が出たりすることがあります。

例えば、試用期間でクビにされない対策としては、以下の4つがあります。

対策1:成果物や回答の期限を守る

対策2:過大な目標に安易に同意しない

対策3:誠実に勤務する

対策4:体調管理に気を付ける

それでは、具体的な対策を順番に見ていきましょう。

対策1:成果物や回答の期限を守る

試用期間中は、指示された業務の「期限を守ること」が非常に重要です。

なぜなら、期日を守れないと「信頼できない人」と評価されてしまいやすいからです。

とくに、報告書や企画書などの成果物の提出期限、質問への回答期日などは、評価に直結しますし、客観的な事情として証拠に残りやすくなります。

例えば、「〇日までに提出してください」と言われた資料を、無断で遅れて出すと「責任感がない」と判断されることもあります。

どうしても間に合わない場合は、事前に一言連絡を入れるだけでも印象は大きく変わります。

納期や期限に対する誠実な対応を心がけましょう。

対策2:過大な目標に安易に同意しない

過大なノルマや業務目標を提示された際、むやみに「できます」と答えるのは避けた方がよいです。

なぜなら、実行できなかった場合に「能力不足」と判断されてしまうリスクがあるからです。

たとえ善意であっても、実力に見合わない目標を安易に受けると、達成できなかったときに信用を失うことになりかねません。

例えば、「3日でこの資料を全て作ってください」と言われたときに、本当は5日かかると感じていたのに「大丈夫です」と答えてしまうと、後々苦しくなります。

自信がない業務は無理をせず、「やってみますが、少し時間がかかるかもしれません」と正直に伝えた方がいいでしょう。

対策3:誠実に勤務する

仕事の成果だけでなく、日頃の勤務態度も試用期間では重視されます。

誠実に勤務する姿勢があれば、多少の失敗があっても評価が大きく下がることは少なくなります。

例えば、あいさつをきちんとする、困ったときに周囲に相談する、自分のミスを素直に認めるなど、基本的なマナーを守ることが大切です。

「一生懸命やっている」と感じてもらえるだけで、上司や同僚の見る目は変わります。誠実さは試用期間を乗り越える強力な武器です。

対策4:体調管理に気を付ける

健康管理は社会人としての基本であり、試用期間中にはとくに重要です。

なぜなら、体調不良による欠勤やパフォーマンス低下が続くと、「働く力がない」と誤解されることがあるからです。

例えば、寝不足が続いたり、生活リズムが乱れたことで集中力が落ちたりすると、仕事のミスにつながることもあります。

また、心の健康にも注意が必要です。慣れない環境でのストレスがたまりすぎると、体調を崩してしまうリスクもあります。

無理をしすぎず、バランスの良い食事と十分な睡眠、適度な休息を取りながら、安定した勤務を続けられるように意識しましょう。

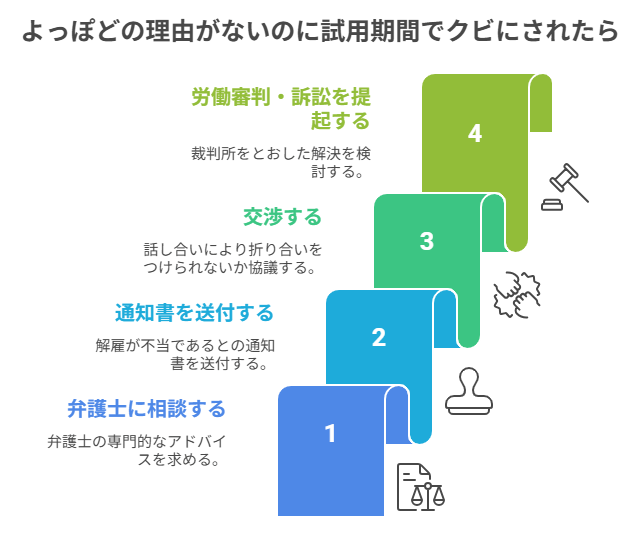

よっぽどの理由がないのに試用期間でクビにされたら

よっぽどの理由がないのに試用期間でクビにされた場合は、不当解雇の可能性があります。

あなた自身の生活やキャリアを守るためにも適切に対処していくようにしましょう。

例えば、よっぽどの理由がないのに試用期間でクビにされたら以下の手順で対処していきましょう。

手順1:弁護士に相談する

手順2:通知書を送付する

手順3:交渉する

手順4:労働審判・訴訟を提起する

それでは、順番に詳しく見ていきましょう。

それでは、順番に詳しく見ていきましょう。

手順1:弁護士に相談する

最初にすべきことは、労働問題に詳しい弁護士に相談することです。

なぜなら、試用期間中の解雇が「不当解雇」に該当するかどうかの判断は、法律の専門知識が必要だからです。

自分では「納得できない」と思っていても、法律的にみると正当とされるケースもあれば、その逆もあります。

専門家に相談することで、冷静な分析と的確なアドバイスを受けることができます。

手順2:通知書を送付する

弁護士と相談した結果、解雇に問題があると判断された場合は、まず「通知書」を会社に送る方法があります。

クビにされた後、何もせずに放置していると、解雇を認めていたと指摘されたり、働く意思を失っていたと反論されたりすることがあるためです。

あわせて解雇理由証明書の交付を請求するといいでしょう。解雇理由証明書とは、その名の通り解雇の理由が記載された証明書です。

解雇理由証明書を確認することで、見通しはより明確になりますし、どのような証拠や反論を準備すればいいかも明らかになります。

手順3:交渉する

会社から回答があったら、折り合いをつけることが可能か交渉してみるといいでしょう。

話し合いにより解決することができれば、少ない負担と労力で良い解決をすることが出来る可能性があります。

手順4:労働審判・訴訟を提起する

話し合いによる解決が難しい場合には、労働審判・訴訟といった裁判所を用いた解決を検討することになります。

労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きであり、調停が成立しない場合には労働審判委員会が審判を下します。迅速、かつ、適正に解決することが期待できます。

労働審判については、以下の記事で詳しく解説しています。

労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。

解雇の裁判については、以下の記事で詳しく解説しています。

試用期間でクビになったらリバティ・ベル法律事務所へ!

試用期間でクビになったら、是非、リバティ・ベル法律事務所にご相談ください。

解雇問題は専門性が高いため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

解雇の有効性につき見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、適切に方針を策定する必要があります。

リバティ・ベル法律事務所では、解雇や退職勧奨事件に力を入れており、圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています。

また、解雇事件については、依頼者の方の負担を軽減するために着手金無料、完全成功報酬としております。

初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

以上のとおり、今回は、試用期間でクビになるのはよっぽどの場合だけかを説明したうえで、5つの理由とクビにされない対策を解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・試用期間でクビになるのは、よっぽどの場合、つまり雇用を継続しないことにつき客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と言える場合に限られています。

・試用期間でクビになるよっぽどの理由としては、以下の5つです。

理由1:能力不足

理由2:勤務態度不良

理由3:経歴詐称

理由4:遅刻や欠勤

理由5:メンタル不調

・試用期間でクビにされない対策としては、以下の4つがあります。

対策1:成果物や回答の期限を守る

対策2:過大な目標に安易に同意しない

対策3:誠実に勤務する

対策4:体調管理に気を付ける

・よっぽどの理由がないのに試用期間でクビにされたら以下の手順で対処していきましょう。

手順1:弁護士に相談する

手順2:通知書を送付する

手順3:交渉する

手順4:労働審判・訴訟を提起する

この記事が試用期間でのクビになってしまうのは、よっぽどな理由がある場合に限られるか不安に感じている方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

![不当解雇チェッカー 不当解雇チェッカー[サイドバナー]](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2021/04/ca864075b616dde00bfeb899345fd9a6.jpg)