会社から能力不足を理由として解雇されてしまい悩んでいませんか?

会社から能力不足を理由として解雇されてしまい悩んでいませんか?

能力不足が不足していると言われても納得できない方が多いですよね。以下のような理不尽なやり取りを経験した方もいるでしょう。

能力不足を理由とする解雇については、期待された能力を(大きく)下回っていて、雇用を継続する方法が他にないような場合に認められます。

会社は様々な理由をつけて能力不足であると言ってくることがありますが、なぜ能力が不足しているのが具体的な指摘がない場合には、解雇は不当となります。

もっとも、会社側はある程度準備をして労働者を解雇しますので、あなたが解雇に不満を述べれば、能力不足を示すいくつかのエピソードを挙げてくるのが通常です。

会社から能力不足を指摘された際に、自分の能力が不足していたわけではないことを示すには、早い段階から証拠を集めておくことが重要です。

能力不足を理由とする解雇の判例については一定程度蓄積されており、これらを分析することにより、裁判所がどのような点を重視して解雇の有効性を判断しているかが見えてきます。

あなたに対する解雇が不当なものであった場合には、正しい手順で対処していくことが大切です。

実は、私が日々多くの解雇の相談を受けている中でも、能力不足を理由とする解雇が有効であると感じるケースはほんのわずかです。

この記事をとおして、労働者の方々に能力不足を理由とする解雇についての正しい知識を知っていただければと思います。

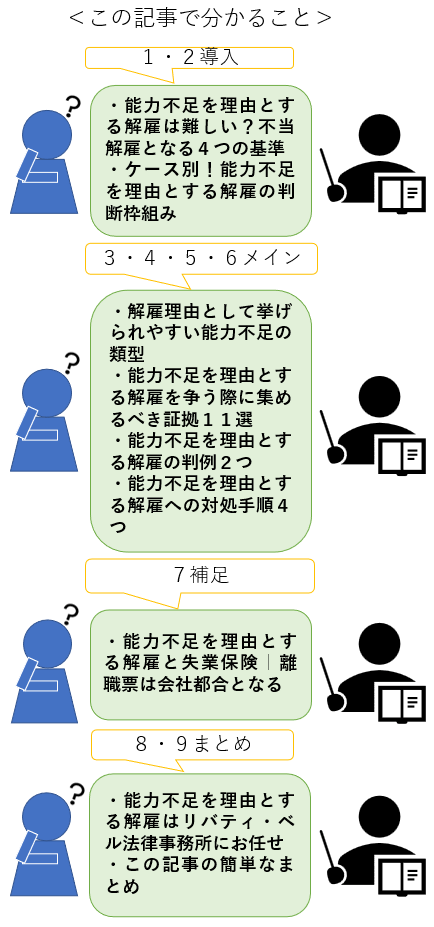

今回は、能力不足で解雇は難しいのかその基準を説明したうえで、判例や仕事をクビになった際の対処手順を解説していきます。 具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、能力不足を理由とする解雇をされた場合にどのように対処していけばいいのかが分かるはずです。

この記事を読めば、能力不足を理由とする解雇をされた場合にどのように対処していけばいいのかが分かるはずです。

能力不足の解雇については、以下の動画でも詳しく解説しています。

目次

能力不足を理由とする解雇は難しい?不当解雇となる4つの基準

能力不足を理由とする解雇については、期待された能力を(大きく)下回っていて、雇用を継続する方法が他にないような場合に認められます。

簡単に認められるわけではありませんが、能力不足を理由とするものだから解雇が難しいというわけではありません。

「仕事に必要な能力の欠如」を理由に解雇されるケースは、「本人の非行」の「30.8%」に次いで、「28.0%」と2番目に多くなっています(出典:JILPT「従業員の採用と退職に関する実態調査-労働契約をめぐる実態に関する調査(Ⅰ)-」40頁)。

つまり、解雇の4分の1以上は能力不足を理由とするものとなります。

具体的には、能力不足を理由とする解雇が不当かどうかは、以下のような基準により判断されます。

基準1:能力が期待を(大きく)下回るか

基準2:会社の業務に支障が生じているか

基準3:業務改善指導をしているか

基準4:異動等により雇用を継続することは可能か

それでは各基準について順番に説明していきます。

それでは各基準について順番に説明していきます。

基準1:能力が期待を(大きく)下回るか

能力不足を理由とする解雇の基準の1つ目は、能力が期待を(大きく)下回るかどうかです。

労働者の能力が雇用し続けることができないほど不足しているかどうかということが判断されます。

もっとも、解雇が有効とされるためには、客観的に合理的な理由が必要とされており、単に会社側が労働者の能力が不足していると考えているだけでは足りません。

例えば、会社側が、いつのどのような出来事を問題にしているのか、能力不足の対象となる事実を明らかにしない場合には、解雇は有効とは言えないでしょう。

また、勤務成績について評定などが出されている場合で、勤務成績が良いとは言えないにしても、真ん中であったり、更に勤務成績が悪い人がいたりする場合には、通常は、客観的に能力が不足しているとは言えないでしょう。

~不当な解雇でありがちな会話~

基準2:会社の業務に支障が生じているか

能力不足を理由とする解雇の基準の2つ目は、会社の業務に支障が生じているかどうかです。

長期間雇用を継続してきた労働者については、単なる成績不良だけでは解雇することができないとされています。

具体的には、企業経営や運営に現に支障・損害を生じ又は重大な損害を生じる恐れがあり、企業から排除しなければならない程度に至っていることを要するとされています。

例えば、労働者が業務上ミスを続けているような場合であっても、それが些細なミスであり、これによる使用者への業務上の支障が大きいとは言えない場合には、解雇はできません。

基準3:業務改善指導をしているか

能力不足を理由とする解雇の基準の3つ目は、業務改善指導をしているかです。

今後の指導による改善可能性の見込みがあれば、雇用を継続することができないとは言えないためです。

例えば、会社が労働者のミスに気が付いたとしても、ミスを労働者に伝えなければ、労働者がこれを改めることができません。

また、労働者に対して、どの点について改善を求めているのかを具体的に指摘しなければ、改善を行うことはできません。

そのため、解雇するときに突然ミスがあったことを伝えられたとしても、改善の機会が付与されていたとは言えません。

~不当な解雇でありがちな会話2~

~不当な解雇でありがちな会話3~

基準4:異動等により雇用を継続することは可能か

能力不足を理由とする解雇の基準の4つ目は、異動等により雇用を継続することは可能かです。

解雇は最終手段とされており、解雇を回避する手段がない場合に初めて行うことができるとされています。

労働者の能力が不足しているとしても、解雇回避措置として、職種転換・配置転換等の軽度の措置を検討することが必要なのです。

ケース別!能力不足を理由とする解雇の判断枠組み

能力不足を理由とする解雇については、ケースごとに判断枠組みが変わってきます。

例えば、能力不足を理由とする解雇としては以下の4つのケースがあります。

ケース1:新卒採用の能力不足を理由とする解雇

ケース2:即戦力の中途採用・高度専門職の能力不足を理由とする解雇

ケース3:試用期間中の能力不足を理由とする解雇

ケース4:長期間勤続した者の能力不足を理由とする解雇

それでは、各ケースの判断枠組みについて順番に説明していきます。

ケース1:新卒採用の能力不足を理由とする解雇

新卒採用の能力不足を理由とする解雇については、改善指導の有無や異動の検討について厳格に判断される傾向にあります。

新卒社員は、教育や指導のもと長期的に成長することを前提として採用されており、即戦力として期待されているわけではないためです。

ケース2:即戦力の中途採用・高度専門職の能力不足を理由とする解雇

即戦力の中途採用・高度専門職の能力不足を理由とする解雇については、期待された能力に達しないかということが重視されます。

つまり、改善指導や異動の検討をしたかの判断は緩和される傾向にあります。

即戦力として採用された以上、時間をかけた育成は予定されておらず、異動可能な範囲も狭いと考えられているためです。

ただし、中途採用であっても、従前の経歴と全く異なる内容の業務を行う場合などには、即戦力として期待されていたとは言いにくいでしょう。

また、経験者と言っても、会社ごとの個別のルールや考え方などについては、教えてもらわないとわからないことがあります。

そのため、すべての業務を入社してすぐに行えることが期待されているとは言えないでしょう。

ケース3:試用期間中の能力不足を理由とする解雇

試用期間中の能力不足を理由とする解雇については、通常の解雇よりも広い範囲において解雇が認められるとされています。

期待された能力に達していないかどうかということが重視され、改善指導や異動についても試用期間という限られた期間で可能な範囲で考慮される傾向にあります。

試用期間中の解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。

ケース4:長期間勤続した者の能力不足を理由とする解雇

長期間勤続した者の能力不足を理由とする解雇については、単なる成績不良だけでは足りず、会社に重大な支障が生じているか、十分に改善指導や異動の検討をしたかも重視されます。

長期雇用システム下で定年まで勤務を続けていくことを前提として長期にわたり勤続してきた正規従業員を解雇する場合には、労働者のデメリットが大きく、これまで勤務してきた実績があるためです。

~正社員とパート社員・契約社員の能力不足を理由とする解雇の違い~

【正社員とパート社員】

正社員であってもパート社員であっても、いずれも能力不足を理由とする解雇の法律上の判断基準は同様です。

もっとも、期待された能力が異なることにより解雇の有効性に影響が出てくる可能性は有ります。

【契約社員】

これに対して、契約社員の解雇については、期間の定めのない正社員の解雇よりも、厳格に判断され、やむを得ない理由が必要とされています。

契約社員については当該契約期間については雇用を保護することを内容とする契約になっているためです。

ただし、契約社員については、期間満了後に更新を行わない雇い止めがあり得ます。

雇い止めは、解雇とは異なりますので、雇用継続の期待が立証できなければ保護してもらうことが難しくなります。

正社員の解雇と契約社員の解雇の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

解雇理由として挙げられやすい能力不足の類型

能力不足といっても、いくつかの類型があります。

能力不足の類型によって、争い方や立証構造、見通しも異なってきます。

例えば、解雇理由として挙げられやすい能力不足の類型としては、以下の6つがあります。

類型1:ミスが多い

類型2:目標を達成できていない

類型3:成績が最低評価

類型4:仕事が遅い

類型5:クレームが多い

類型6:コミュニケーションが取れない

それでは各類型について順番に説明していきます。

それでは各類型について順番に説明していきます。

類型1:ミスが多い

能力不足を理由とする解雇では、ミスが多いとの主張がされることがあります。

この類型では、そもそもそのようなミスがあったのか、ミスがあったのであればそれは労働者の落ち度なのかということが議論される傾向にあります。

また、そのミスが会社に支障を生じさせるような重大なものであるのかどうかということもポイントです。

ただし、小さなミスであっても、そのようなミスが数十個積み重なっているような場合などには、解雇が有効とされることもあります。

指導記録・問題行動記録・労働者の作成した日報・反省文

類型2:目標を達成できていない

能力不足を理由とする解雇では、目標を達成できていないとの主張をされることがあります。

この類型では、目標が合理的なものであったのか、目標を達成できなかったのか、目標を達成できなかったとすればそれが労働者の落ち度によるものなのか等が争われます。

労働者側としても、面談時において目標が達成困難であることを指摘したうえで録音やメールに残したり、目標を達成できなかった原因が労働者にないことを示す資料を残したりしておきましょう。

目標設定シート・改善指導書・面談記録・目標不達成を示す資料

類型3:成績が最低評価

能力不足を理由とする解雇では、成績が最低評価であると主張されることがあります。

この類型では、成績の査定基準が客観的に合理的なものであるのか、最低評価の成績が付けられているのはどのような事実によるものなのか等が争われます。

労働者としては、成績表の信用性を争うことができる事実があるようであれば、積極的に集めておくといいでしょう。

例えば、面談などで成績評価の具体的な理由等の説明がされていない、説明された最低評価の理由が事実誤認に基づくものである、考課者との関係が悪化している、従前の成績に問題がなかった等です。

成績表・成績考課書・成績評価に関する規則や内規

類型4:仕事が遅い

能力不足を理由とする解雇では、仕事が遅いと主張されることがあります。

この類型では、仕事の期限を徒過していたことや、メールやチャットへの返信がないこと又は遅いこと、他の従業員よりも成果が少ないこと等が指摘されることがよくあります。

労働者としては仕事が遅いという事実があるのかどうか、遅い場合にはどういった原因によるものなのか等を主張していきます。

例えば、仕事量が多すぎて手が回らないこと、他の従業員よりも担当している業務が多いため比較が不適切であること、仕事の期限自体が不合理なものであったこと等の事実があるのであれば指摘することになります。

期限を徒過している画面、催促のメール、従業員ごとの成果を比較した表

類型5:クレームが多い

能力不足を理由とする解雇では、クレームが多いと主張されることがあります。

この類型では、クレームが本当にあったのか、クレームがあったことは労働者に伝えられていたのか、クレームが正当なものなのかどうか、クレームが起こった原因、クレームが生じたいたのは当該労働者のみなのかなどが争われることになります。

顧客からのメールやチャット、顧客からのアンケート回答用紙

類型6:コミュニケーションが取れない

能力不足を理由とする解雇では、コミュニケーションが取れないと主張をされることがあります。

この類型では、会議や打ち合わせにおける発言の有無、メールやチャット上のやり取りがかみ合っているか、不適切な発言がないか等が争われることになります。

もっとも、抽象的な指摘がされるだけのことも多く、会社の主張を前提としても解雇理由となり得ないことも多いです。

メール・チャット・録音・陳述書

能力不足を理由とする解雇を争う際に集めるべき証拠11選

能力不足を理由とする解雇を争う際には、労働者としても証拠を集めておくべきです。

会社側は、会社に有利な証拠のみを提出してきますので、何も準備せずに臨んでも、会社の主張するとおりの事実が認定されてしまうこともあります。

例えば、能力不足を理由とする解雇では、早い段階から、以下のような証拠を集めるようにしましょう。

証拠1:履歴書・職務経歴書

証拠2:求人票・採用時のやり取り

証拠3:オファーレター・ジョブディスクリプション

証拠4:成績表・人事評価シート

証拠5:給与辞令

証拠6:面談の録音

証拠7:日報

証拠8:業務メール・チャット

証拠9:成果物の写真等

証拠10:業務スケジュール・勤怠記録

証拠11:業務改善指導書・PIP

それでは各証拠について順番に説明していきます。

証拠1:履歴書・職務経歴書

能力不足を理由とする解雇で集めるべき証拠の1個目は、応募時に提出した履歴書と職務経歴書です。

とくに中途採用で、短い期間で解雇された場合に重要となります。

履歴書や職務経歴書からは、どのような能力を期待されて採用されたのかということがわかります。

証拠2:求人票・採用時のやり取り

能力不足を理由とする解雇で集めるべき証拠の2個目は、求人票や採用時のやり取りです。

これも中途採用で、短い期間で解雇された場合に重要となります。

求人票や採用時のやり取りからは、どのような能力を期待されて採用されたのかということがよくわかります。

証拠3:オファーレター・ジョブディスクリプション

能力不足を理由とする解雇で集めるべき証拠の3個目は、オファーレターやジョブディスクリプションです。

これは外資系企業などでは交付されることがあります。 会社があなたにどのような能力を期待して採用するのかなどが記載されています。

証拠4:成績表・人事評価シート

能力不足を理由とする解雇で集めるべき証拠の4個目は、成績表や人事評価シートです。

成績表や人事評価シートについては、会社があなたの能力をどのように評価したのかが記載されています。

少なくとも直近3年分程度は集めておくといいでしょう。

証拠5:給与辞令

能力不足を理由とする解雇で集めるべき証拠の5個目は、給与辞令です。

直近で昇給しているような場合などには、会社側があなたの能力を評価している証拠になる場合があります。

証拠6:面談の録音

能力不足を理由とする解雇で集めるべき証拠の6個目は、面談の録音です。

面談の録音は、労働者の能力について会社側の生の主張を聞くことができます。

例えば、あなたのこのような場面については改善してきたと思うとの発言や評価しているとの発言は、有利な証拠となります。

また、あなたの業務遂行に問題があるとの指摘をしている場合でも、あなたが具体的に指摘してほしい旨を言っているのに、回答してくれないような場合には、有利な証拠となることがあります。

面談の録音の可否や方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

退職勧奨の録音については、以下の動画でも詳しく解説しています。

証拠7:日報

能力不足を理由とする解雇で集めるべき証拠の7個目は、日報です。

労働者自身が日報を書いている場合には、反省点や業務ミスの記載をしている一部のみを切り取って証拠として提出されることがあります。

前後の文脈や良かった点などの記載も出すことによって、証拠の価値を減殺できることがあります。

証拠8:業務メール・チャット

能力不足を理由とする解雇で集めるべき証拠の8個目は、業務メール・チャットです。

業務メールやチャットがあると、会社側が主張してくるエピソードと矛盾していることなどを指摘しやすくなります。

逆にこれがないと、記憶が曖昧になってしまい、反論さえも難しくなってしまうことがあります。

証拠9:成果物の写真等

能力不足を理由とする解雇で集めるべき証拠の9個目は、成果物のデータです。

仕事をしていない、成果物のクオリティが低いなどと言われた際に、反論の材料となることがあります。

証拠10:業務スケジュール・勤怠記録

能力不足を理由とする解雇で集めるべき証拠の10個目は、業務スケジュールや勤怠記録です。

会社側のエピソードに矛盾がないか、業務の忙しさなどがわかります。

証拠11:業務改善指導書・PIP

能力不足を理由とする解雇で集めるべき証拠の11個目は、業務改善指導書やPIPです。

少なくとも、業務改善指導書やPIPを行った時点では、会社は改善の可能性があったと考えていることがわかります。

また、どのような点を改善すれば雇用の継続が可能であるとか考えているのかもわかります。

業務改善命令をされた場合の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。

PIPについては、以下の記事で詳しく解説しています。

能力不足を理由とする解雇の判例2つ

能力不足を理由とする解雇のとくに重要な判例として以下の2つがあります。

・ブルームバーグ・エル・ピー事件|東京高判平成25年4月24日労判1074号75頁

・エース損害保険事件|東京地決平成13年8月10日労判820号74頁

それでは、順番に説明していきます。

ブルームバーグ・エル・ピー事件|東京高判平成25年4月24日労判1074号75頁

外資系の通信社に中途採用された従業員が、1年後に期待に満たないとの判断をされ、改善のためのアクションプランを実施され、この目標を達成しました。

もっとも、その後にPIPを命じられ、こちらについてはすべての目標を達成できず、自宅待機を命じられ、解雇されました。

この事案について、裁判所は、成績不良を理由とする解雇につき、「労働契約上、当該労働者に求められている職務能力の内容を検討した上で、当該職務能力の低下が、当該労働契約の継続を期待することができない程に重大なものであるか否か、使用者側が当該労働者に改善矯正を促し、努力反省の機会を与えたのに改善がされなかったか否か、今後の指導による改善可能性の見込みの有無等の事情を総合考慮して決すべき」とした第1審判決(東京地判平24.10.5判時2172号132頁)を引用しました。

そのうえで、執筆の遅さや記事の少なさ、記事の質の低さいずれも、雇用を継続できないほど重大とは言えず、一方で改善の意欲があるとして、解雇は不当としました。

エース損害保険事件|東京地決平成13年8月10日労判820号74頁

勤続20年以上の保険会社に勤める労働者らが能力不足を理由に解雇を言い渡された事案です。

自主退職を勧告され、退職しない場合には能力不足を理由とする解雇をする旨を通知され、以後自宅待機命令を2週間ごとに13回繰り返された経緯があります。

裁判所は、「長期雇用システム下で定年まで勤務を続けていくことを前提として長期にわたり勤続してきた正規従業員を勤務成績・勤務態度の不良を理由として解雇する場合は、労働者に不利益が大きいこと、それまで長期間勤務を継続してきたという実績に照らして、それが単なる成績不良ではなく、企業経営や運営に現に支障・損害を生じ又は重大な損害を生じる恐れがあり、企業から排除しなければならない程度に至っていることを要し、かつ、その他、是正のため注意し反省を促したにもかかわらず、改善されないなど今後の改善の見込みもないこと、使用者の不当な人事により労働者の反発を招いたなどの労働者に宥恕すべき事情がないこと、配転や降格ができない企業事情があることなども考慮して濫用の有無を判断すべきである」としました。

そのうえで、労働者らが不適切な部署に配置されたこと、会社に対し多大な不安や不信感を抱かざるを得ない経緯があり宥恕すべき事情があること、会社が挙げる解雇事由がさして重大なものではないこと等を指摘して、解雇を無効としました。

不当解雇の判例については、以下の記事で詳しく解説しています。

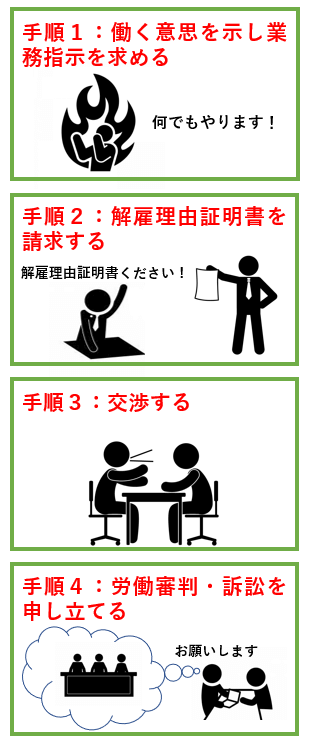

能力不足を理由とする解雇への対処手順4つ

能力不足を理由に解雇された場合には、正しく対処していくことが必要です。

なぜなら、労働者が異議を唱えなければ、会社は解雇が有効であることを前提として手続きを進めてしまい、問題が顕在化せずに終わってしまうためです。

具体的には、能力不足を理由とする解雇が不当だと感じた場合には、以下の手順で対処していきましょう。

手順1:働く意思を示し業務指示を求める

手順2:解雇理由証明書を請求する

手順3:交渉する

手順4:労働審判・訴訟を申し立てる

それでは各手順について順番に説明していきます。

それでは各手順について順番に説明していきます。

手順1:働く意思を示して業務指示を求める

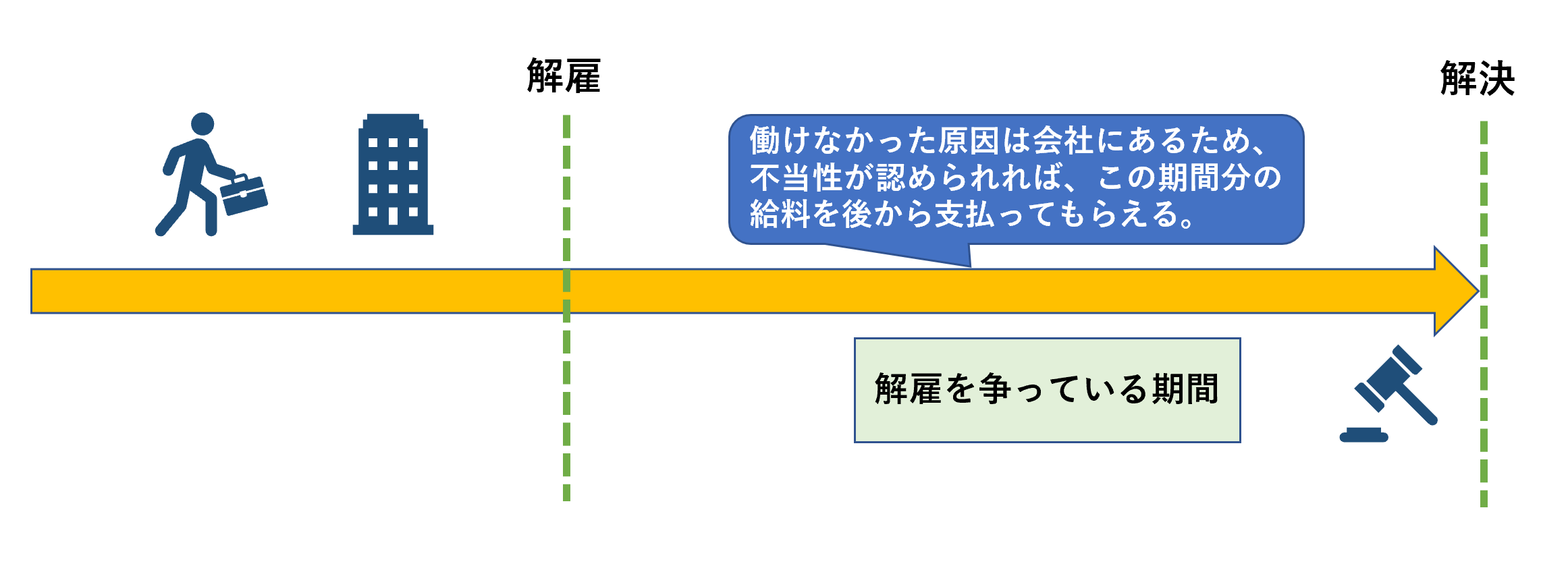

能力不足を理由に解雇された場合の手順の1つ目は、働く意思を示して業務指示を求めることです。

解雇が無効となった場合には、解雇されてから復職するまでの期間の賃金を請求することができます。

ただし、解雇後の賃金を請求するためには、労働者に働く意思と能力があったのに、会社のせいで働くことができなかったことが条件となります。

そのため、不当解雇を争う可能性がある場合には、最初の段階で、書面やメール等で働く意思を示して業務指示を求めておくのです。

具体的には、「私は解雇日以降も貴社において働く意思がありますので、速やかに業務指示してください」などの通知をして証拠化しておきます。

解雇後の賃金については、以下の記事で詳しく解説しています。

https://legalet.net/backpay/

バックペイ(解雇後の賃金)については、以下の動画でも詳しく解説しています。

手順2:解雇理由証明書を請求する

能力不足を理由に解雇された場合の手順の2つ目は、解雇理由証明書を請求することです。

解雇理由証明書とは、労働基準法上労働者からの請求に応じて交付することが義務付けられている書面であり、解雇の理由が記載された証明書です。

解雇理由証明書を求めることにより、会社から解雇理由が示されることになりますので、解雇を争うどうか、どのような主張や証拠の準備をすればいいのかが分かります。

また、会社は、解雇理由証明書に記載していない事由を後から主張しづらくなるとの事実上の意味もあります。

ただし、会社によっては、解雇理由証明書に抽象的・不明確な記載してしかないことがあります。

このような場合には、具体的にいかなる事実を根拠としているのか明らかにするように求めていくといいでしょう。

解雇理由証明書については、以下の記事で詳しく解説しています。

手順3:交渉する

能力不足を理由に解雇された場合の手順の3つ目は、交渉することです。

解雇理由証明書の交付を受けると、双方の認識の違いなども見えてきます。

例えば、会社から、一度、どのように解決するか話し合いたい等の協議の申し入れがある場合もあります。

そのため、まずは話し合いにより双方が納得する解決をすることが可能かどうか交渉することが通常です。

手順4:労働審判・訴訟を申し立てる

能力不足を理由に解雇された場合の手順の4つ目は、労働審判・訴訟を申し立てることです。

労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きであり、調停が成立しない場合には労働審判委員会が審判を下します。

迅速、かつ、適正に解決することが期待できます。

労働審判については、以下の記事で詳しく解説しています。

労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。

解雇の裁判については、以下の記事で詳しく解説しています。

不当解雇の裁判については、以下の動画でも分かりやすく解説しています。

能力不足を理由とする解雇と失業保険|離職票は会社都合となる

能力不足を理由とする解雇については、離職票は会社都合となります。

解雇については原則として会社都合となるところ、例外的に自己都合となる重責解雇にはあたらないためです。

重責解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。

離職票上の「離職理由欄」は、「4 事業主からの働き掛けによるもの」も「⑴解雇(重責解雇を除く。)」にチェックされることになります。

もしも、別の欄にチェックされていて自己都合にされていた場合には、「⑯離職者本人の判断」につき、異議「有り」に丸をつけたうえで、正しい離職理由にチェックをしてハローワークに提出することになります。

会社都合退職については、以下の動画でも詳しく解説しています。

能力不足を理由とする解雇はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

能力不足を理由とする解雇の相談については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。

解雇問題は専門性が高いため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

解雇の有効性につき見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、適切に方針を策定する必要があります。

リバティ・ベル法律事務所では、解雇や退職勧奨事件に力を入れており、圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています。

また、解雇事件については、依頼者の方の負担を軽減するために着手金無料、完全成功報酬としております。

初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

以上のとおり、今回は、能力不足で解雇は難しいのかその基準を説明したうえで、判例や仕事をクビになった際の対処手順を解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・能力不足を理由とする解雇が不当かどうかは、以下のような基準により判断されます。

基準1:能力が期待を(大きく)下回るか

基準2:会社の業務に支障が生じているか

基準3:業務改善指導をしているか

基準4:異動等により雇用を継続することは可能か

・解雇理由として挙げられやすい能力不足の類型としては、以下の6つがあります。

類型1:ミスが多い

類型2:目標を達成できていない

類型3:成績が最低評価

類型4:仕事が遅い

類型5:クレームが多い

類型6:コミュニケーションが取れない

・能力不足を理由とする解雇では、早い段階から、以下のような証拠を集めるようにしましょう。

証拠1:履歴書・職務経歴書

証拠2:求人票・採用時のやり取り

証拠3:オファーレター・ジョブディスクリプション

証拠4:成績表・人事評価シート

証拠5:給与辞令

証拠6:面談の録音

証拠7:日報

証拠8:業務メール・チャット

証拠9:成果物の写真等

証拠10:業務スケジュール・勤怠記録

証拠11:業務改善指導書・PIP

・能力不足を理由とする解雇が不当だと感じた場合には、以下の手順で対処していきましょう。

手順1:働く意思を示し業務指示を求める

手順2:解雇理由証明書を請求する

手順3:交渉する

手順4:労働審判・訴訟を申し立てる

・能力不足を理由とする解雇については、離職票は会社都合となります。

この記事が能力不足を理由に解雇されて困っている方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

![不当解雇チェッカー 不当解雇チェッカー[サイドバナー]](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2021/04/ca864075b616dde00bfeb899345fd9a6.jpg)