指揮系統ラインから外れてスタッフとして働いているのに管理職として扱われていることに疑問を感じていませんか?

指揮系統ラインから外れてスタッフとして働いているのに管理職として扱われていることに疑問を感じていませんか?

部下のマネジメント業務なども行っていないのに管理職と言われることに違和感がありますよね。

スタッフ管理職とは、指揮系統ラインに属さず、経営者直属で人事、総務、企画、財務部門において高度な判断を行う者をいいます。

スタッフ管理職についても、管理監督者に該当することがないわけではありませんが、管理職と同格以上に位置付けられていることが必要であり、かなり厳格に解されています。

スタッフ管理職の管理監督者性が争われた裁判例が蓄積してきましたが、ほとんど管理監督者性が否定されています。

スタッフ管理職が残業代を取り戻すには、自分から残業代を請求するための行動を起こしていく必要があります。

実は、管理監督者に関する理解が不十分な経営者が多く、スタッフ職に対して適当な役職をつけて残業代の支払いを逃れようとする会社が後を絶ちません。

この記事をとおして、スタッフ職として働く方々に管理監督者についての考え方をわかりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、スタッフ管理職とは何かについて、ライン管理職との違いを説明したうえで、管理監督者性や判例8つを解説していきます。

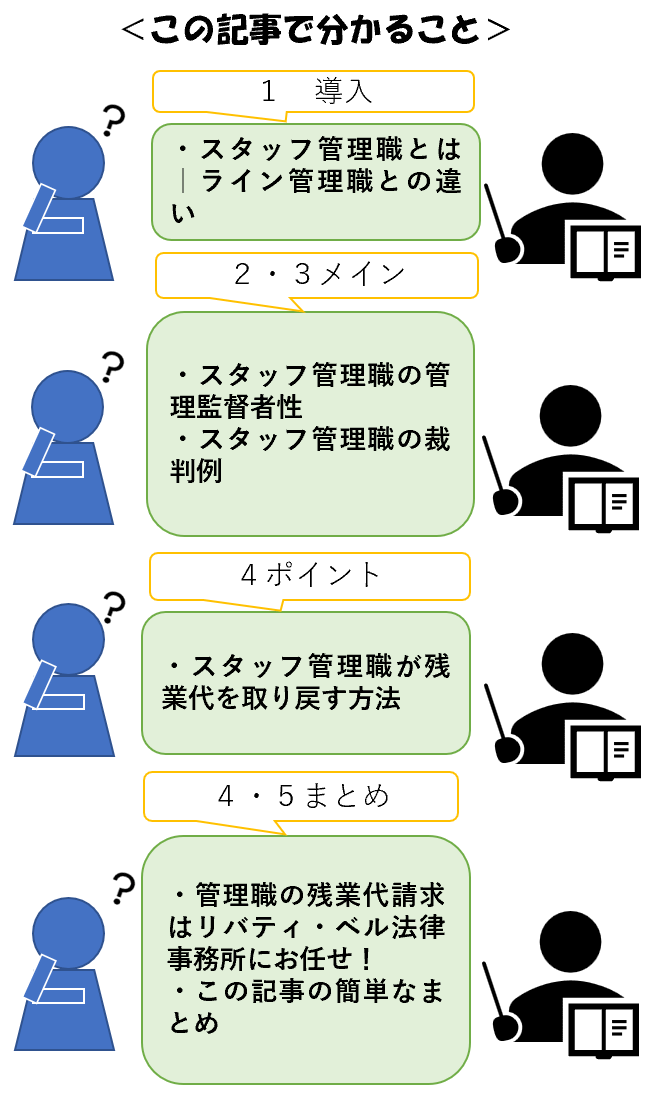

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、スタッフ管理職と扱われている場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

スタッフ管理職については、以下の動画で詳しく解説しています。

目次

- 1 スタッフ管理職とは|ライン管理職との違い

- 2 スタッフ管理職の管理監督者性

- 3 スタッフ管理職の裁判例

- 3.1 東京地判昭和59年5月29日労判431号57頁[ケー・アンド・エル事件]

- 3.2 東京地判平成16年6月25日労経速1882号3頁[ユニコン・エンジニアリング事件]

- 3.3 東京地判平成18年5月26日労判918号5頁[岡部製作所事件]

- 3.4 東京地判平成18年11月10日労判931号65頁[PE&HR事件]

- 3.5 大阪地判平成20年1月11日労判957号5頁[丸栄西野事件]

- 3.6 東京地判平成23年12月27日労判1044号5頁[HSBCサービシーズ・ジャパン・リミテッド事件]

- 3.7 横浜地判平成31年3月26日労判31年3月26日[日産自動車事件]

- 3.8 東京地判令和3年2月17日労判ジャーナル111号32頁[三井住友トラスト・アセットマネジメント事件]

- 4 スタッフ管理職が残業代を取り戻す方法

- 5 管理職の残業代請求はリバティ・ベル法律事務所にお任せ!

- 6 まとめ

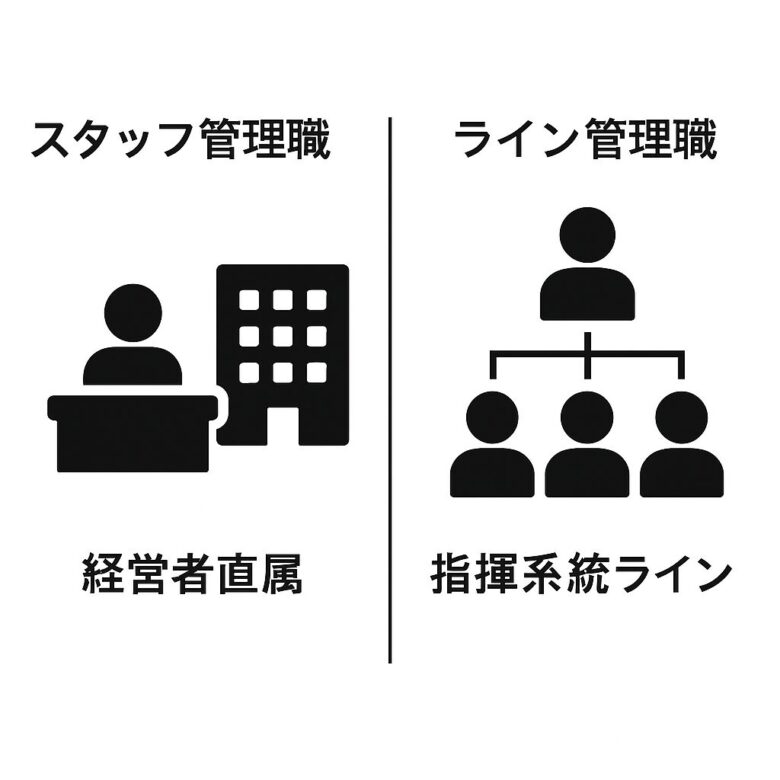

スタッフ管理職とは|ライン管理職との違い

スタッフ管理職とは、指揮系統ラインに属さず、経営者直属で人事、総務、企画、財務部門において高度な判断を行う者をいいます。

スタッフ管理職とは、指揮系統ラインに属さず、経営者直属で人事、総務、企画、財務部門において高度な判断を行う者をいいます。

業務の内容は主に企画立案や調査、制度設計、経営支援などであり、現場の労務管理や営業活動を直接担うことは少なく、専門的かつ分析的な役割を果たすポジションといえます。

これに対し、ライン管理職は、営業部や製造部門など、企業の指揮命令系統において実際に部下を指導・統率し、組織の目標達成に向けてマネジメントを行う立場にあります。

日々の業務の進行管理や人員配置、評価・指導といった実務的な権限を持つ点が特徴です。

スタッフ管理職とライン管理職は、どちらも「管理職」と称されることがあるため、役職名だけを見ると区別がつきにくい場合があります。

しかし、スタッフ管理職の多くは部下を持たず、指揮命令を発する立場にはないため、実態として管理職的な権限や責任を伴っていないケースが少なくありません。

とくに問題となるのは、会社がこのようなスタッフ職の従業員に対して、「管理職であること」を理由に残業代を支払わない扱いをしているようなケースです。

肩書きや部門名に関係なく、労働時間の裁量や労務管理権限、待遇など、一定の実態が伴っていなければ、労働基準法上の「管理監督者」には該当しないと考えられています。

次章では、スタッフ管理職が本当に「管理監督者」といえるのかどうか、法的な判断基準や行政通達の考え方について詳しく見ていきます。

スタッフ管理職の管理監督者性

スタッフ管理職についても、管理監督者に該当することがないわけではありませんが、実務上はかなり厳格に解されています。

行政通達では、スタッフ職についても、一定の範囲の者については管理監督者に含めて扱うことが妥当されています。

昭和63年3月14日基発150号

「法制定当時には、あまり見られなかったいわゆるスタッフ職が、本社の企画、調査等の部門に多く配置されており、これらスタッフの企業内における処遇の程度によっては、管理監督者と同様に取り扱い、法の規制外においても、これらの者の地位からして特に労働者の保護に欠けるおそれがないと考えられ、かつ、法が監督者のほかに、管理者も含めていることに着目して、一定の範囲の者については、同法第41条第二号該当者に含めて取扱うことが妥当であると考えられる」

しかし、スタッフ管理職が管理監督者に該当するためには、「職能資格などの待遇上、管理監督者に該当する管理者と同格以上に位置付けられるもの」であることが必要とされています(菅野和夫「労働法[第12版]」493頁)。

また、スタッフ管理職であっても、一般的な管理監督者の要件であるとされる経営者との一体性、労働時間の裁量、対価の正当性と言った条件を満たす必要があることに変わりはありません。

経営者との一体性というのは、経営会議に参加して十分な発言力があったり、労務管理を行ったりしていることです。

労働時間の裁量については、出退勤の時間や休日を自分で自由に決められることです。

対価の正当性については、残業代が支払われなくても十分なほどの待遇が与えられていることをいいます。

スタッフ職として働く方については、これらの条件を満たしていないことも多いのです。

スタッフ管理職の裁判例

スタッフ管理職の管理監督者性が争われた裁判例が蓄積してきましたが、ほとんど管理監督者性が否定されています。

例えば、スタッフ管理職の裁判例としては以下のものが存在しています。

判例1:東京地判昭和59年5月29日労判431号57頁[ケー・アンド・エル事件]

判例2:東京地判平成16年6月25日労経速1882号3頁[ユニコン・エンジニアリング事件]

判例3:東京地判平成18年5月26日労判918号5頁[岡部製作所事件]

判例4:東京地判平成18年11月10日労判931号65頁[PE&HR事件]

判例5:大阪地判平成20年1月11日労判957号5頁[丸栄西野事件]

判例6:東京地判平成23年12月27日労判1044号5頁[HSBCサービシーズ・ジャパン・リミテッド事件]

判例7:横浜地判平成31年3月26日労判31年3月26日[日産自動車事件]

判例8:東京地判令和3年2月17日労判ジャーナル111号32頁[三井住友トラスト・アセットマネジメント事件]

それでは、これらの判例について順番に説明していきます。

東京地判昭和59年5月29日労判431号57頁[ケー・アンド・エル事件]

【事案】

本件は、広告制作会社にアートディレクターとして勤務していた外国人労働者が、土日祝日の休日出勤に対する賃金(残業代)等の支払を会社に求めた事案です。

会社側は、原告を労働基準法41条2号の「管理監督者」に該当する者として、労働時間規制の適用を受けないと主張し、休日出勤に対する賃金支払義務はないと反論しました。

原告はスタッフ職であり、直接の部下はおらず、広告の視覚的構成を担う専門職(アートディレクター)として勤務していました。

【裁判所の判断】

裁判所は、管理監督者には該当しないと判断しました。

その理由として、以下の点が重視されました。

① 経営者との一体性

原告は、アートディレクターとして一定の技術者への指示を行っていたものの、労務管理方針の決定に関与しておらず、経営判断に影響を与える地位でもなかったことから、経営者と一体的な立場にはないとされました。

※スタッフ職の特質などは考慮されませんでした。

② 労働時間の裁量

アートディレクターという職務の性質上、勤務時間にある程度の柔軟性はあったものの、実際には出退勤のタイムカードが義務づけられ、遅刻について上司からの注意も受けていたことから、労働時間について自由裁量があるとはいえないと判断されました。

③ 対価の正当性

給与は、本人が以前に得ていた報酬をもとに決められたものであり、管理監督者にふさわしい特別な処遇が与えられていたとはいえないとされました。

●その他

さらに、雇用契約締結時に、休日出勤については代休を与えると明示されていたことも、管理監督者性を否定する事情として加味されました。

また、会社が主張した「休日出勤に対する賃金を支払わない旨の合意」も証拠上認められず、会社の抗弁は退けられました。

東京地判平成16年6月25日労経速1882号3頁[ユニコン・エンジニアリング事件]

【事案の概要】

建築関連の技術系業務に従事していた原告が、所定時間外労働や休日労働などの割増賃金、未払い退職金の支払いを求めたものである。

「副部長」という肩書が与えられ、役職手当も支給されていたが、経営方針の決定や労務管理に関与していたわけではなく、業務も基本的には一人で完結できるものでした。

【裁判所の判断】

裁判所は、スタッフ管理職の管理監督者該当性の判断枠組みについて、「一般的には、労働条件その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者、これと同格以上に位置付けられる経営上の重要事項に関する企画立案等の業務を担当する者(スタッフ職)等が管理・監督者に当たり、その具体的認定に当たっては、資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金等の処遇面といった観点から検討するのが相当である。」と判示しました。

そのうえで、以下のとおり管理監督者には該当しないと判断しました。

①経営者との一体性

原告は、担当職務の遂行について、部下に対する指揮命令を含めた裁量を認められていたが、担当職務自体は、必ずしも高度な経営判断を要するものでなく、日々の定型作業が中心で、基本的に原告一人で遂行することが可能な程度の範囲の限定されたものであり、被告の業務全体からみて、原告の責任及び権限が重要かつ広範なものであったということはできない。

原告に部下が配置された時期があるものの、部下の勤怠管理に対する原告の意識は、希薄であった。

②労働時間の裁量

原告の労働時間は、上司によって管理されていなかったものの、原告が労働時間等に関する規制を超えて活動しなければならない被告の経営上の必要性は明らかでなく、被告において、原告の勤怠管理を放棄していたにすぎないということも可能であった

被告自身、休日労働について、原告が管理・監督者であることと矛盾した行動をとった。

③対価の正当性

原告に役職手当(月額5万5000円)が支給されていたものの、管理監督者の待遇としては十分でない。

東京地判平成18年5月26日労判918号5頁[岡部製作所事件]

【事案】

青梅工場の営業開発部長の職にあった原告が残業代を請求しました。

被告は、管理監督者を理由とあるとする反論をしましたが、原告には一部の時期を除き部下はいませんでした。

【裁判所の判断】

以下のとおり管理監督者には該当しないと判断しました。

①経営者との一体性

原告の地位・立場に照らした実際の就労事情からすると,原告の被告への経営参画状況は極めて限定的であること,常時部下がいて当該部下の人事権なり管理権を掌握しているわけでもなく,人事労務の決定権を有せず,むしろ,量的にはともかく質的には原告の職務は原告が被告社内で養ってきた知識,経験及び人脈等を動員して一人でやり繰りする専門職的な色彩の強い業務であることが窺われる。

②労働時間の裁量

勤務時間も実際上は一般の従業員に近い勤務をしており,原告が自由に決定できるものではないことなどが認められる。

③対価の正当性

確かに,原告は被告の青梅工場の営業開発部(その後は技術開発部)の部長という肩書きを持ち,社内で管理職としての待遇を受け,役付手当として月11万円の支給を受けていることは認められるものの,これらをもってしては,未だ,労基法41条2号のいわゆる管理監督者に該当するとして労働時間に関する規定の適用除外者とまでは認めることができない。

東京地判平成18年11月10日労判931号65頁[PE&HR事件]

【事案】

投資・コンサル等を行う会社でパートナーと言う職種で営業・経理などの業務に従事していた労働者が残業代を請求した事案です。

会社は、管理監督者に該当すると反論しました。

【裁判所の判断】

裁判所は、スタッフ管理職の管理監督者該当性の判断枠組みについて、「管理監督者とは,労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者と定義されるところ一般的にはライン管理職を想定しているが,他方,企業における指揮命令(決定権限)のライン上にはないスタッフ職をも包含するものとされる。被告における前記認定事実…のような人員構成からすると,原告がライン管理職に該当しないのは明らかであるから,管理監督者に該当するスタッフ職に原告があるといえるのかどうかが問題となる。そこで検討するに,会社に雇用される労働者のうちで,上記のような時間外勤務に関する法制の適用が除外される理由としては,当該仕事の内容が通常の就業時間に拘束される時間管理に馴染まない性質のものであること,会社の人事や機密事項に関与接するなどまさに名実ともに経営者と一体となって会社の経営を左右する仕事に携わるものであることが必要とされる。そして,このような労働時間の制限及び時間管理を受けないことの反面ないし見返りとして,会社における待遇面で勤務面の自由,給与面でのその地位にふさわしい手当支給等が保障されている必要があるものというべきである。」と判示しました。

そのうえで、以下のとおり管理監督者には該当しないと判断しました。

①経営者との一体性

被告における人員構成からは管理者と事務担当者の職分が未分化であり,原告が経理・労務の責任を負っていたといっても社内で原告しかそれを担当する者がいないことなどの勤務実態が認められる。

②労働時間の裁量

原告についての被告からの出退勤時刻の厳密な管理はなされていたようには思われないものの,出勤日には社員全員が集まりミーティングでお互いの出勤と当日の予定を確認仕合っている実態からすると原告には実際の勤務面における時間の自由の幅は余りないか相当狭いものであることが見受けられる。

③対価の正当性

時間外手当が付かない代わりに管理職手当であるとか特別の手当が付いている事情が見受けられず,月額支給の給与の額もそれに見合うものとはいえず,被告の会社が平成18年4月からの新卒者の月額給与を25万円としていることとの比較でも管理監督職に見合うものとは考えられない。

大阪地判平成20年1月11日労判957号5頁[丸栄西野事件]

【事案】

衣料品などのロゴ開発やタグのデザイン、製造、販売を行う会社でデザイナーとして勤務していた方が残業代を請求した事案です。

管理監督者に該当するとの反論がされました。

【裁判所の判断】

多少なりとも管理監督者性を基礎付けることのできる事情としては、原告の待遇及び採用面接を担当したことの2点が挙げられるが、これらの点を総合考慮しても、原告が〈1〉労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあり、〈2〉労働時間、休憩、休日などに関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の職務が労働時間の規制になじまないような立場にあって、〈3〉管理監督者にふさわしい待遇がなされているとは認められないと判示しました。

東京地判平成23年12月27日労判1044号5頁[HSBCサービシーズ・ジャパン・リミテッド事件]

【事案】

関連会社から委託を受け労務管理等を業とする会社において、インターネットバンキングサービスの立上げに係るプロジェクトマネジメントを行うVP(Vice President)として働いていた方が残業代を請求した事案です。

【裁判所の判断】

裁判所は、「被告は、旧労働省の通達(昭和52年2月28日基発104号の2、105号)を援用しつつ、原告は「スタッフ管理職」として管理監督者に該当する旨をも主張しているが、管理監督者に当たるか否かの判断は、管理監督者に当たるとされた労働者について、労基法の定める時間外労働等に関する規制の適用がすべて排除されるという重大な例外に係る判断であるから、管理監督者の範囲は厳格に画されるべきであると解されるところ、既に判示したとおり、インターネットバンキング担当のVPという原告の職務上の地位や権限は、上記規制の適用が排除されても、当該労働者の保護に欠けるところがないと断定できるほど高次のものでなかったことは明らかである(被告の援用する各通達は、当該スタッフ職が組織内部において相当に高次の地位にあって、上長等から長時間の残業を強いられることはないといえる客観的な状況にあることが前提となっているものと解される。)から、被告の上記主張はその立論の基礎を欠くものと言うべきである。」と判示しました。

横浜地判平成31年3月26日労判31年3月26日[日産自動車事件]

【事案】

自動車の製造販売を行っていた会社で課長として働いていた方の相続人が会社に対して残業代を請求しました。

これに対して、会社は、管理監督者に該当すると反論しました。

【裁判所の判断】

裁判所は、「被告は、行政解釈(旧労働省の昭和63年3月14日基発第150号通達)を根拠に、〈4〉経営上の重要事項に関する企画立案等の業務を担当していること、〈5〉ライン管理職と同格以上の位置付けとされていることの要件があれば、管理監督者に該当すると認めるべきである旨主張するが、このうち〈5〉の要件は、上記〈3〉と同趣旨をいうものと解されるから、上記〈1〉から〈3〉とは別個の独立した要件・観点というよりも、そこでの考慮要素として判断すれば足りる。これに対し、上記〈4〉の点は、労基法41条2号の上記趣旨からすれば、単に、経営上の重要事項に関する企画立案等の業務を担当しているというだけでは足りず、その職務と責任が、経営者と一体的な立場にあると評価できることまでも必要とすると解すべきであるから、結局、上記〈4〉の点は、上記〈1〉の観点の検討の中で考慮される一つの要素にすぎない。」と判示しました。

そのうえで、自己の労働時間について裁量があり、管理監督者にふさわしい待遇がなされているものの、実質的に経営者と一体的な立場にあるといえるだけの重要な職務と責任、権限を付与されているとは認められないところ、これらの諸事情を総合考慮すると、管理監督者に該当するとは認められないと判断しました。

東京地判令和3年2月17日労判ジャーナル111号32頁[三井住友トラスト・アセットマネジメント事件]

【事案】

原告は、投資運用業等を目的とする会社において、有期労働契約を締結し、専門社員として雇用されました。

原告は、会社に対して残業代を請求しましたが、会社は管理監督者に該当すると反論しました。

【裁判所の判断】

裁判所は、「管理監督者該当性の判断に当たっては、〈1〉当該労働者が実質的に経営者と一体的な立場にあるといえるだけの重要な職務と責任、権限を付与されているか、〈2〉自己の裁量で労働時間を管理することが許容されているか、〈3〉給与等に照らし管理監督者としての地位や職責にふさわしい待遇がなされているかという観点から判断すべきである。上記の労基法41条2号の趣旨からすれば、このような観点から判断すべきことは、スタッフ職について管理監督者に該当するか否かを検討する際にも同様であると解される。なお、被告は、行政解釈(旧労働省の昭和63年3月14日基発第150号)を根拠に、経営上の重要事項に関する企画立案等の業務を担当していること、ライン管理職と同格以上の位置づけとされていることがスタッフ管理職の要件であると解すべきである旨主張するが、後者は上記〈3〉と同旨の要件と解され、前者は前記労基法41条2号の趣旨からすれば、単に経営上の重要事項に関する企画立案等の業務を担当しているというだけでは足りず、その職務と責任が、経営者と一体的な立場にあると評価できることが必要と解されることからすれば、上記〈1〉の観点の中で考慮されるべき一つの要素と解される。」と判示しました。

そのうえで、自己の労働時間について一定の裁量があり、管理監督者に相応しい待遇がなされているものの、実質的に経営者と一体的な立場にあるといえるだけの重要な職務と責任、権限を付与されているとは認められないことから管理監督者には該当しないと判断しました。

スタッフ管理職が残業代を取り戻す方法

スタッフ管理職が残業代を取り戻すには、自分から残業代を請求するための行動を起こしていく必要があります。

会社側は、管理監督者として扱っている以上、何もしなければ状況は改善しないためです。

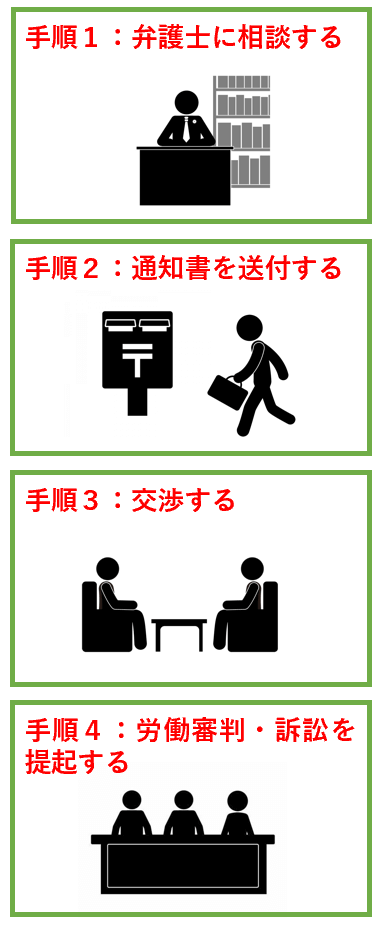

具体的には、スタッフ管理職が残業代を取り戻すためには、以下の手順で対処していきましょう。

手順1:弁護士に相談する

手順2:通知書を送付する

手順3:交渉する

手順4:労働審判・訴訟を提起する

それでは、これらの手順について順番に解説していきます。

手順1:弁護士に相談する

スタッフ管理職が残業代を請求する手順の1つ目は、弁護士に相談することです。

管理監督者に該当するかどうかは法的な判断が必要なため、見通しや方針を明確にするためにも、弁護士のアドバイスを受けることが重要です。

弁護士に相談することで、残業代請求が妥当かどうか、費用対効果の見込み、適切な手続きの流れなどを把握できるはずです。

なお、管理職の残業代請求には専門的な知識が求められるため、労働問題に詳しく、実績のある弁護士を選ぶことをおすすめします。

手順2:通知書を送付する

スタッフ管理職が残業代を請求する手順の2つ目は、通知書を送付することです。

残業代請求には3年の時効があるため、放置していると過去の残業代がどんどん消滅してしまいます。

まずは内容証明郵便で請求の意思を通知し、時効の進行を一時的に止めましょう。この通知によって、6か月間の時効猶予が得られます。

その間に残業代の正確な金額を計算したり、会社と交渉を進めたりすることが可能になります。

もし手元に勤務記録などの証拠がない場合は、あわせて会社に対して資料の開示を求めるとよいでしょう。

手順3:交渉する

スタッフ管理職が残業代を請求する手順の3つ目は、交渉することです。

会社から回答があったら、話し合いを通じて妥当な解決が図れないか協議してみましょう。

会社としても、管理監督者に該当しないと判断される可能性が高い場合には、訴訟に進む前に支払いに応じてくることがあります。

訴訟に発展すれば時間や手間がかかるため、まずは交渉により円満に解決できるかを探ることが得策です。

手順4:労働審判・訴訟を提起する

スタッフ管理職が残業代を請求する手順の4つ目は、労働審判・訴訟を提起することです。

話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を検討しましょう。

労働審判というのは、全3回の期日で調停を目指すものであり、調停が成立しない場合には裁判所が一時的な判断を下すものです。

労働審判については、以下の記事で詳しく解説しています。

労働審判については、以下の動画でも詳しく解説しています。

訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。

残業代の訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。

管理職の残業代請求はリバティ・ベル法律事務所にお任せ!

管理職の残業代請求については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。

残業代請求については、交渉力の格差が獲得金額に大きく影響してきます。

とくに管理職の場合には、管理監督者性についての見通しを分析したうえで、有利な証拠や反論を準備することが成功の鍵となります。

リバティ・ベル法律事務所では、残業代請求について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しておりますので、あなたの最善の解決をサポートします。

リバティ・ベル法律事務所では、残業代問題に関して、「初回相談無料」「完全成功報酬制」を採用していますので、少ない負担で気軽にご相談できる環境を整えています。

残業代の未払いに悩んでいる方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。

まとめ

以上のとおり、今回は、スタッフ管理職とは何かについて、ライン管理職との違いを説明したうえで、管理監督者性や判例8つを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

・スタッフ管理職とは、指揮系統ラインに属さず、経営者直属で人事、総務、企画、財務部門において高度な判断を行う者をいいます。

・スタッフ管理職についても、管理監督者に該当することがないわけではありませんが、実務上はかなり厳格に解されています。

・スタッフ管理職の管理監督者性が争われた裁判例が蓄積してきましたが、ほとんど管理監督者性が否定されています。

・スタッフ管理職が残業代を取り戻すには、自分から残業代を請求するための行動を起こしていく必要があります。

この記事が指揮系統ラインから外れてスタッフとして働いているのに管理職として扱われていることに疑問を感じている方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

![不当解雇チェッカー 不当解雇チェッカー[サイドバナー]](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2021/04/ca864075b616dde00bfeb899345fd9a6.jpg)