労働者は、解雇が無効である場合には、解雇後の賃金を会社に対して請求することができるのでしょうか。解雇を争う場合には、無効であることが確認されるまでに一定の期間がかかります。今回は、解雇後の賃金請求、いわゆるバックペイについて解説します。

バックペイ(解雇後の賃金)については、以下の動画でも詳しく解説しています。

目次

ノーワークノーペイの原則

民法623条は、「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」と規定していますので、労働と報酬は対価関係にあります。

また、民法624条1項は、「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。」と規定しており、賃金は就労後に発生するとしています。

そのため、労働者は、就労しなければ、賃金を請求できないのが原則です。

解雇が無効である場合の賃金請求(民法536条2項)

もっとも、解雇が無効である場合には、労働者は、解雇後の賃金を会社に対して請求することができるとされています。その根拠はどこにあるのでしょうか、また請求できる賃金の範囲をどのように考えるべきでしょうか。

バックペイの請求根拠

会社が無効な解雇により労働者の就労を拒否していた場合には、労働者は「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなった」といえるため、民法536条2項本文により賃金請求権を失わないという考え方が裁判実務上有力です(最二小判昭37.7.20民集16巻8号1666頁[米軍山田部隊事件])。

もっとも、解雇が無効な場合であっても、労働者に就労の意思又は能力がないときは、「債権者の責めに帰すべき事由」」により就労できなかったとはいえないため、賃金請求をすることはできません(東京地判平9.8.26労判734号75頁[ペンション経営研究所事件])。例えば、①労働者が解雇後に転職して新たな職に専念する等して職場復帰の意思を失ったと認められる場合(単に解雇後に職を得ているだけで直ちに職場復帰の意思を失ったとされるわけではありません)、②労働者が私傷病で就労できない場合等です。

民法536条(債務者の危険負担等)

2項「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。」

請求できる賃金の範囲

請求できる賃金の範囲は、「当該労働者が解雇されなかったならば労働契約上確実に支給されたであろう賃金の合計額」とされています(労働法[第12版]菅野和夫著803頁)。

⑴ 月ごとの固定給がある場合

月ごとの固定給がある場合には、解雇されなければ確実にその金額を支給されたといえるため、これを請求することができます。

⑵ 時給制や歩合給制の場合

時給制や歩合給制の場合には、①過去1年間の諸手当の総額を基礎とした月平均手取額や(最二小判昭37.7.20民集16巻8号1666頁[米軍山田部隊事件])、②解雇前の3か月の平均値を解雇されなければ確実に支給された金額とします。

⑶ 手当等について

ア 通勤手当

通勤手当は、通勤に要する費用に応じて支払われる等、支出された実費を補う実費補償的性質を有する場合には、就労をしていない場合には請求できないとした裁判例があります(名古屋高判昭56.4.30労民集32巻2号250頁[足立学園事件]、大阪地判昭61.5.12労判475号18頁[大阪木村コーヒー店事件]。

イ 時間外手当

時間外手当は、時間外勤務を命じられて現実に勤務をして初めて発生するため、時間外に勤務していない解雇の場合には、請求できないとした裁判例があります(東京地判昭53.7.24労判303号12頁[光洋電子工業事件]、東京地判平7.12.25労判689号31頁[三和機材事件])。

【東京地判昭53.7.24労判303号12頁[光洋電子工業事件]】

「残業手当について見るに、残業手当の支払請求権は,その性質上、特約、慣行その他の特段の例外事情の存在しない限り、単に従業員が使用者との間に雇用契約を締結しているということだけから当然に発生する権利ではなく、更に使用者が従業員に対して現実に残業に従事することを命じ、従業員がこれに応じて残業に従事した場合にはじめて発生する権利であると解すべきである。しかるに、本件においては、特段の例外事情の存在はもとより、昭和四五年三月一〇日以降に被告が原告に対して現実に残業に従事することを命じた事実を認めるべき証拠はない。してみれば、昭和四五年三月一〇日以降の残業手当の支払いを被告に請求することができるという原告の主張は、その理由がないといわざるをえない。」

【東京地判平7.12.25労判689号31頁[三和機材事件]】

「時間外手当及び精勤手当については、被告の就業規則及びこれに基づく賃金規程上、時間外手当は、業務の都合により会社が時間外の勤務を命じたときか、災害その他避けることのできない事由によって会社が勤務時間を変更又は延長したときに支給され、精勤手当は、従業員が一か月間無遅刻無早退、無欠勤で精励したときに支給されることが定められている…。このことからすると、これらの手当の支払請求権は、単に従業員が使用者との間に労働契約関係を有するということだけから当然に発生するものではなく、従業員が現実に時間外勤務を命ぜられて所定時間就労し又は右規程にかなう精励勤務をした場合にはじめて具体的に発生すると解すべきである。したがって、右の諸手当については、本件解雇の日以降原告は就労していないのであるから、原告が被告の従業員の地位にあることから直ちに被告に対して賃金請求権を有するものということはできない。」

ウ 賞与

賞与・一時金は、就業規則上、人事考課ないし成績査定によって初めて具体的権利として生ずるとしているのが通常です。そのため、賞与・一時金を請求するには、労使交渉又は使用者の決定により算定基準・方法が定められているほか、これに従った査定がされたことまで主張立証する必要があります。

もっとも、裁判例の中には、①一般従業員の査定配分額をもって支払を認めるもの(大阪地判昭47.3.17判タ279号347頁・判時675号88頁[富士輸送機工業事件])、②最低査定額を持って支払いを認めるもの(大阪地判昭49.3.6判時745号97頁・労判209号25頁[吉田鉄工所事件])。③査定が形式的なものであるとか、定額・定率の支払実績があることをもって支払を認めるもの(東京高決昭60.2.26判タ554号171頁・判時1149号161頁・労判454号59頁[いずみの会みぎわ保育園事件]、東京地判平7.6.19判タ889号245頁・判時1540号130頁・労判678号18頁[高宮学園事件])もあります。

解雇後に他社で働いている場合

解雇が無効であった場合に、労働者が他社で働いていたときにも、労働者は会社に対して解雇後の賃金を請求することができるのでしょうか。

これについて、判例は、解雇された労働者に解雇期間中の中間収入がある場合には、その収入が副業的であって解雇がなくても当然に取得し得るなど特段の事情がない限り、その収入があったのと同時期の解雇期間中の賃金のうち、同時期の平均賃金の6割(労基法26条)を超える部分については、控除の対象になるとしています(最二小判昭37.7.20民集16巻8号1666頁[米軍山田部隊事件])。

所得税等の控除

会社は、労働者に対する給与について所得税の源泉徴収をすべき義務を負っています(所得税法183条)。

また、健康保険法、厚生年金保険法等の被保険者である労働者の負担すべき保険料を報酬から控除することができます(健康保険法167条、厚生年金保険法84条)。

では、会社は、解雇が無効である場合のバックペイから所得税の源泉徴収額や労働者の負担すべき保険料に相当する額を控除することができるのでしょうか。

裁判例は、①実際に使用者が労働者に賃金を支払う前の段階である判決においては、源泉徴収額や各種保険料を控除した額を命ずるべきではない(大阪地判昭47.5.24労判155号35頁)が、②使用者が労働者に賃金を実際に支払う際に、その中から税金等を控除することは当然にできる(高知地決昭46.3.10労民集22巻2号209頁[高知放送事件])とする傾向にあります。

休業手当

休業手当と賃金の関係

労働基準法は、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には、平均賃金の60%を手当として支払わなければならないとしています。これを、休業手当といいます。この休業手当と先ほどまで見てきた民法536条2項に基づく賃金請求の関係をどのように考えるべきでしょうか。

判例は、労働基準法26条の休業手当と民法536条2項に基づく賃金請求は競合し得るものとしています。そして、両者が競合する場合には、労働者は、賃金額の範囲内においていずれの請求権を行使することもできると解されています。

そのため、会社が、休業手当として平均賃金の6割の支払いをしている場合であっても、労働者はこれとは別に賃金との差額を請求することができることになります。

労働基準法26条(休業手当)

「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」

休業手当の支払金額

休業手当は、「平均賃金の百分の六十以上の手当」を支払うものとされています。そして、「平均賃金」とは、「これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう」(労働基準法12条1項本文)と規定されています。ここでいう「賃金の総額」には、「臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない」とされています(労働基準法12条4項)。

不法行為に基づく損害賠償請求

総論

解雇が濫用として無効である場合には、不法行為に基づき損害賠償請求をすることも考えられます。

労働者は、賃金請求に代えて、不法行為に基づき賃金相当額の逸失利益を請求することはできるのでしょうか。

裁判例は、労契法16条に違反するだけでなく、その趣旨・目的、手段・態様等に照らし、著しく社会的相当性に欠けるものであり、使用者が労務管理経験等から当該解雇が許されないことを予見できたような場合には、不法行為責任を肯定する傾向にあります(東京地判平23.11.25労判1045号39頁[三枝商事事件])。

賃金相当額の損害賠償請求

⑴ 就労の意思の要否

不法行為に基づき賃金相当額の損害賠償請求をする場合には、民法536条2項を理由に賃金請求をする場合とは異なり、就労の意思は要件にはならないとされています(東京地判平9.8.26労判734号75頁[ペンション経営研究所事件]、但し東京地判平4.9.28労判617号31頁[吉村・吉村商会事件]は他社に就職するなどして労務を提供できなくなった場合には損害賠償請求はできないとしています)。

これに対して、労働者が就労の意思を有し続けている場合には、労働者は、民法536条2項により賃金請求権を失っていない以上、賃金相当額の損害は発生していないものとして、不法行為に基づき賃金相当額の損害を請求することはできないとされる傾向にあります(東京地判平23.11.25労判1045号39頁[三枝商事事件]。

⑵ 請求できる期間

請求できる逸失利益の範囲については、「特段の事情が認められない限り,通常,再就職に必要な期間の賃金相当額に限られる」傾向にあります(東京地判平23.11.25労判1045号39頁[三枝商事事件])。

具体的には、解雇されなかった場合に当該会社に勤務できたはずの期間、年齢からみた再就職の難易度、離職票の交付の時期などが考慮されます。

⑶ 基礎賃金額

解雇による損害金額を判断する場合において、賃金相当額の「賃金」(以下、「基礎賃金」といいます。)には何が含まれるのでしょうか。

不法行為に基づく損害賠償請求における「損害」は、解雇がなかった場合と解雇された場合の経済的差額の問題です。民法536条2項を理由として雇用契約に基づき報酬請求をする場合とは異なります。

基礎賃金額については、労働災害における休業損害の場合などに準じて考えるべきでしょう。具体的には、基礎賃金額は、解雇の発生時点以前3か月ないし6か月の賃金額の平均により算定するべきですが(東京地判平23.11.18労判1044号55頁[テイケイ事件]参照)、解雇がなかったとしても継続的に受給できたとはいえない部分については基礎賃金額に含めるべきではありません。

そして、時間外労働に対する割増賃金を基礎賃金額に含めるかについて、解雇に関する不法行為責任の事案において明確に述べた裁判例は一見して見当たりません。もっとも、解雇前の稼働状況に照らして時間外労働を継続した蓋然性が高い場合には、基礎賃金額に含めるべきと考えられます。ただし、時間外労働が過度に長時間にわたり、これにより疾病を発症しているなど長時間労働を継続したとはいい難い場合には、例えば45時間分の時間外労働に対する割増賃金の範囲で基礎賃金額に含めるなど限定を加えるべきです(福岡地判平30.2.14労判ジャーナル78号46頁[ハヤト運輸事件]参照)。

⑷ 失業手当の受領

労働者が失業手当を受領したとしても、「失業手当は,社会政策上の理由から,退職の理由を問わず認められる制度であることから,…損害額の評価を動揺させる事情ではない」として、損益相殺は否定されています(東京地判平19.11.29労判957号[インフォマーテック事件])。

⑸ 小括

以上より、①就労の意思を失うまでの期間については、民法536条2項に基づく賃金請求を、②就労の意思を失った後については、不法行為に基づく逸失利益として、就労の意思を喪失した時点から再就職までに通常要する期間の賃金相当額の損害賠償請求を認めるべきでしょう。

<賃金相当額の損害と民法536条2項により請求できる賃金の差額>

不法行為に基づく損害賠償請求における基礎賃金額に割増賃金が含まれるとする場合には、不法行為に基づく損害賠償により請求できる賃金相当額の方が、民法536条2項を理由として請求できる賃金額よりも大きくなる可能性があります。この場合、労働者は就労の意思を喪失していなかったとしても、賃金相当額の一部(民法536条2項を理由として請求できない部分)について損害が発生することになります。

これについて判示した裁判例は見当たりませんが、不法行為に基づく損害賠償請求における「損害」金額が、民法536条2項を理由に請求できる賃金額を超える場合には、就労の意思を失うまでの期間についても、不法行為に基づきその差額を請求できるというべきでしょう。

裁判例

東京地判平17.1.25労判890号42頁[S社事件](肯定)

1 解雇が不法行為となること

「本件解雇は,客観的に合理的な理由を欠いており,社会通念上相当なものとは認められないから,権利の注用として無効かつ違法であるといわざるを得ず,原告に対する不法行為を構成する」。

2 損害額

(1)逸失利益

「原告の賃金は予め定められた日当(本件解雇時は1万2500円)に実際の添乗日数を乗じたものとされていたこと…,平成12年1月から平成14年10月までの原告の平均月収は9万2700円であること…,本件基本契約の当初の契約期間は1年間であったが,特段の更新手続が行われないまま5年半以上が経過しており,本件解雇がなかったならば,原告が以後相当期間にわたって被告会社に勤続していた可能性が高いと考えられること…からすれば,本件解雇と因果関係のある原告の賃金相当逸失利益は少なくとも原告の主張する125万1800円以上であることが認められる。」

(2)慰謝料

「これまで被告会社が本件解雇の理由として主張してきた内容や,その大半が事実に基づくものとは認められないこと,原告が従事した添乗業務の回数・内容,勤続年数等諸般の事情を考慮すると,本件解雇により原告の被った精神的損害の慰謝料としては15万円が相当である。」

3 小括

「したがって,原告の被告会社に対する不当解雇による不法行為に基づく損害賠償請求は,140万1800円の支払を求める限度で理由がある。」

※原告が賃金相当額の損害額として、少なくとも年収分の損害を被ったと主張していた事案。

東京地判平19.11.29労判957号[インフォマーテック事件](肯定)

1 解雇が不法行為となること

「本件解雇は,被告会社の業務の都合により,原告に特にその責に帰すべき事情が存在しないで行われた整理解雇であるから,その行使が権利濫用に該当する場合は,被告会社の対応とともに,不法行為に該当するかを検討することになる。…」

「さらに,本件解雇が行われた平成18年3月8日までのプロセスを見て特徴的なことは,20年以上被告会社に就労して特に責めに帰すべき事情の見当たらない原告に対し,被告会社が整理解雇を行うについて,その理解と納得を得ようとした形跡が認められないことである。上記認定事実のとおり,A取締役は,当初から整理解雇をするのが適当であるとの思いを持って,賃金を70%減額するという提案をし,不正確な被告会社の業績に基づく説明をし,10日余りの交渉の中で,会社の客観的な状況の説明を客観的な資料に基づいて説明することなく,解雇の時期についての原告の提案に理解を示すこともなく,上記判断のとおり,明らかに支払義務を負うべき退職金の支払まで拒絶するというものであって,その一貫した態度は,対等の契約当事者として,整理解雇を行う際の使用者の態度とはかけ離れているものといわなければならない。」

「以上のような本件解雇をした際の被告会社の状況,解雇の経緯からすれば,本件解雇自体が権利濫用に該当するものであり,不法行為に該当するという評価を受けることは明白であるといわなければならない。」

2 損害賠償額

「原告は,違法な本件解雇により,約20年間続いてきた被告会社からの収入を絶たれ,その年齢から見ても再就職が困難な状況に置かれたことを考慮すれば,退職時の給与の6か月分を以て,被告会社による違法な本件解雇との相当因果関係があると解するのが相当である。」

「被告会社は,失業手当の給付を受けているから,その分を損害額評価に反映すべきであると主張するが,失業手当は,社会政策上の理由から,退職の理由を問わず認められる制度であることから,被告会社の上記主張を採用することはできないし,損害額の評価を動揺させる事情ではない。また,被告会社は原告に対し,いったんは,1か月分の給与相当額を支給したものの,これは原告が返却し,被告会社がこれを受領したことは当事者間に争いがないのであって,これも損害額の評価を左右する事情ではない。」

「原告は,本件解雇により精神的苦痛を受けたとして,慰謝料の請求をする。しかしながら,本件解雇は違法であるとしても,原告は,自己責任の帰結として,被告会社との間で自らの意思によって雇用契約関係を締結しているのであり,上記判断のとおり,本件解雇後の相当期間の得べかりし利益の損害賠償が肯定される本件において,さらに精神的苦痛を損害賠償として認めるのは相当でないので,この点に関する原告の主張は採用することができない。」

※原告が賃金相当額の損害額として、6カ月相当分を下回らないと主張していた事案。

東京地判平23.11.25労判1045号39頁[三枝商事事件](肯定)

1 解雇が不法行為に該当すること

⑴ 解雇が権利を侵害するものであること

「いわゆる解雇権濫用法理を成文化した労契法16条により労働者は,正当な理由のない解雇により雇用の機会を奪われない法的地位を保障されているものと解されるが,ただ,同条は,あくまで使用者に原則として「解雇の自由」(民法627条1項。解雇自由の原則)が保障されていることを前提とする規定である。そうすると,かかる原則の下に行われた当該解雇が同条に違反したとしても,そのことから直ちに民法709条上も違法な行為であると評価することはできず,当該解雇が民法709条にいう「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」する行為に該当するためには,労契法16条に違反するだけでなく,その趣旨・目的,手段・態様等に照らし,著しく社会的相当性に欠けるものであることが必要と解するのが相当である。」

「…本件解雇は,労契法16条に違反するだけでなく,不法行為法上も著しく社会的相当性に欠ける行為であると評価することができ,したがって,民法709条にいう「他人(原告)の権利又は法律上保護される利益を侵害」する行為に該当する。」

⑵ 解雇に過失があること

「ここで『過失』とは,予見可能性を前提とした結果回避義務違反の行為をいうものと解されるところ,…B社長は,長年にわたって使用者の代表者として従業員の労務管理を経験してきたものと推認される代表取締役であって,本件についても,その経験に基づき使用者として通常払うべき法令等の調査・注意義務を尽くしていたならば,本件解雇のような性急かつ拙速な解雇は許されないものであることを認識することは可能であったというべきである(予見可能性)。」

「にもかかわら(原文ママ)被告のB社長は,これを怠り,解雇を回避するための手段・方法を検討することなく,その場の勢いでもって本件解雇の意思表示を行ったものであるといわざるを得ず(結果回避義務違反),したがって,被告には本件解雇が上記(ア)の侵害行為に当たることにつき少なくとも「過失」が認められることは明らかである。」

⑶ 損害の発生

「ここで『損害』とは,一般に法益につき被った不利益をいうものと解されるところ,本件解雇により原告には少なくとも本件雇用契約に基づく雇用機会の喪失と賃金を得られない状態の継続という不利益が生じているものと認められ,したがって,本件解雇につき原告に『損害』が発生しているものというべきである。」

「もっとも,この点については,上記のとおり本件解雇は労契法16条に違反する無効な解雇であって,原告は未だ本件雇用契約の地位及び賃金請求権を失っていないのであるから『損害』は発生していないのではないかとの疑問もあり得ようが,この疑問については後記…で別途検討する。」

⑷ 相当因果関係

「本件解雇という侵害行為がなければ,原告に上記…の損害が発生しなかったことは明らかであるところ,かかる原告の『損害』は,本件解雇のような著しい解雇権の濫用行為によって通常発生する法的不利益であるこということができ,したがって,上記原告の損害と本件解雇(侵害行為)との間には相当因果関係が認められる。」

⑸ 小括

「以上によれば原告は,被告に対し,本件解雇について不法行為に基づく損害賠償請求権を行使し得る。」

2 発生した損害の額について

⑴ 得られた賃金に関する逸失利益について

「本件解雇は,…労契法16条に違反する無効な解雇であるから,理屈上は,本件解雇の意思表示がされた時点で,原告は,本件雇用契約上の地位及び賃金請求権を喪失していない。しかし…原告は,9月1日,被告に対し,8月分の賃金支払請求書と解雇予告手当支払請求書を送付しているところ,このような解雇予告手当請求書の送付は,本件解雇による雇用契約関係の終了を前提とするものであるから,結局,原告は,この時点において被告の指揮命令下で就労する意思を喪失していたものと認めるのが自然である。そうだとすると本件雇用契約は,本件解雇の意思表示とその後の原告の上記就労意思の喪失により上記8月31日の経過をもって終了したものといわざるを得ず,したがって,これにより原告の被告に対する9月分以降の賃金請求権は消滅したものと解するのが相当である。」

「以上によると原告は,本件解雇という不法行為により本来得られたはずの賃金請求権を喪失したことになる。」

「一般に同法に違反する違法な解雇を受けた労働者が,従前の業務への復帰を諦め,当該解雇によって失った賃金についての逸失利益等の損害賠償を求めることは,決して希なことではなく,むしろ通常よく散見される事象ではあるが,ただ本件解雇(不法行為)と相当因果関係を肯定することができる上記賃金に関する逸失利益の範囲については,特段の事情が認められない限り,通常,再就職に必要な期間の賃金相当額に限られるものと解すべきである。」

「…原告は,本件解雇後直ちに被告への復帰を断念し,解雇予告手当を請求しているものの,被告は,その支払を拒絶し,離職票等を通常よりかなり遅れて交付していることなどの事情を考慮すると,少なくとも原告の再就職に要する期間としては,客観的にみて解雇予告期間に加え,数か月間は必要であるとみるのが相当であり(なお上記特段の事情の主張,立証はない。),このような観点からいうと時給1100円,8時間労働,平均労働日を22日とみて算定した賃金(19万3600円)の概ね3か月分に相当する「60万円」をもって本件解雇によって生じた賃金に関する逸失利益に当たるものと認めるのが相当である。」

⑵ 本件解雇に伴う慰謝料について

「原告は,本件解雇によって,突然,雇用の機会を奪われ,継続して賃金を得ちれない状態が生じたことにより一定の精神的苦痛を被ったといえなくもない。しかし,そもそも原告が主張する本件解雇に伴う生活上の不利益とは,生命・身体等の人格的利益に関するものではなく,専ら得られたはずの賃金,すなわち財産的利益に関するものであることにかんがみると,本件解雇は,上記のとおり違法,無効なものであったとしても,特段の事情がない限り,慰謝料請求権の発生を肯認しうる違法行為と評価することはできないものと解されるところ,かかる特段の事情に関する主張,立証はない。」

「したがって,原告は,本件解雇に伴う慰謝料を請求することはできないものというべきである。」

⑶ 小括

「以上によれば,原告は,被告に対し,不法行為(本件解雇)に基づく損害賠償金として60万円及びこれに対する上記不法行為の日である(平成22年)8月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める権利があることに帰着する。」

※原告が賃金相当額の損害額として、5カ月相当分を下回らないと主張していた事案。

東京地判平23.11.18労判1044号55頁[テイケイ事件]】(肯定)

1 解雇が不法行為に該当すること

「被告が本件解雇に係る解雇事由として主張する事項は,その存在が認められないか,解雇事由に該当すると認められないか,又は解雇事由に該当するとしても当該事由に基づいて解雇することが客観的合理性及び社会的相当性を有するとはいえないものである。このことに加え,原告が,被告に対して繰り返し勤務日数ないし勤務時間数について苦情等の訴えや改善要求をしていた一方で,与えられた勤務自体は継続し,その際当該勤務上の指示にも従っていたことも併せかんがみれば,本件解雇は,客観的合理性及び社会的相当性を欠くものであって,無効であったというべきである。」

「そして,かかる本件解雇の無効及び前記認定事実に係る本件解雇に至る経緯にかんがみれば,本件解雇は,それ自体権利濫用に該当し,不法行為に該当するものと評価すべきである。」

2 損害額

「…本件解雇は無効かつ違法なものであるところ,原告は,平成3年から被告に期間の定めのない従業員として勤めており,本件解雇がなかったならば,以後相当期間にわたって被告に勤務していた可能性が高いと考えられる上,少なくとも前件訴訟に係る訴えを取り下げる平成20年3月17日までの間,原告は被告に対し,継続的に労働契約上の権利を有することの確認を求めていたこと,本件解雇により,被告からの収入を絶たれ,その年齢から見ても再就職が困難な状況に置かれたことからすれば,本件解雇前3か月間の週平均賃金額である5万2648円の34週分(原告が逸失利益算定の始期として主張する平成19年7月22日から平成20年3月17日までの期間分を考慮した。合計179万0032円)をもって,被告による違法な本件解雇との相当因果関係のある損害(逸失利益)と解するのが相当である。」

「他方,本件解雇に係る原告の慰謝料請求については,まず,本件解雇と原告が診断を受けた不安性障害との相当因果関係を認めるに足りる証拠はない。そして,前記認定事実のとおり,原告が,前件訴訟係属中において,原被告間に雇用関係が存しないことの確認に応ずることを前提とした上,労働審判で給付条項として認められた84万2368円の半額程度の条件を提示してその支払を要求する等していたことのほか,本件解雇に係る前記損害(逸失利益)の認容額その他一切の事情に照らして考えると,前記のとおり,本件解雇後の相当期間の得べかりし利益の損害賠償が肯定される本件において,更に精神的苦痛に係る損害賠償を認めるのは相当ではないから,この点に関する原告の主張は採用できない。」

※原告が賃金相当額の損害額として、約2年分(平成19年7月22日から平成21年7月31日まで)の逸失利益を主張していた事案。

東京地判平4.9.28労判617号31頁[吉村・吉村商会事件]】(否定)

1 不法行為に該当すること

「被告東京吉村によってなされた本件解雇は、前記のとおり理由のないものであるから、他に特段の事情が認められない以上、それは原告に対する不法行為を構成する。しかし、被告大阪吉村と被告東京吉村が同一であるとはいえないことは前記のとおりであり、他に特段の根拠のない本件にあっては、被告大阪吉村も含めた共同不法行為とすることはできない。」

「そこで、被告東京吉村の右不法行為と相当因果関係のある原告の損害について検討する。」

2 逸失利益との相当因果関係がないこと

「原告は、本件解雇がなければ少なくとも本件解雇後一年間は被告東京吉村に勤務を継続し、その間の賃金の支払を受け得たはずであるとして、平成二年度の被告東京吉村からの所得に相当する損害があると主張する。」

「理由のない解雇がなされ、それが労働者に対する不法行為を構成する場合、当該労働者が使用者に対して被った損害の賠償を求めることができるのは当然である。そして、解雇の意思表示がなされ、使用者が労働者からの労務の提供を拒否するに至れば、賃金が支給されない状態が生ずることは見易い道理である。そこで、このような場合における解雇と賃金の支給がない状態との関係を考えてみると、当該解雇がなければ当該賃金不支給状態が起こらなかったであろうという意味では、解雇と賃金不支給との間には条件的な因果関係が一応認められるかのごとくである。しかしながら、賃金は、雇用契約に基づく労働者の義務の履行、すなわち、労務の提供に対する対価として支払われるものであるから、使用者が違法な解雇の意思表示をして労働者による労務の提供を受けることを拒否する態度を明確にした場合であっても、労働者が賃金の対価たる労務提供の意思を喪失するなどして使用者の労務受領拒否の態度がなくなっても労務を提供する可能性が存在しなくなったときには、賃金不支給状態が当該解雇を原因とするものとはいえないことになるのであり、その場合は、当該賃金不支給状態は当該不法行為と相当因果関係のある結果とはいえないことになると解される。」

「ところで、一方、当該解雇が不法行為を構成する違法なものであって、また無効と解される場合には、当該労働者は、解雇無効を前提としてなお労務の提供を継続する限り、賃金債権を失うことはない。この場合には、当該労働者は賃金請求権を有しているのであるから、特段の事情のない限り、右賃金請求権の喪失をもって損害とする余地はないことが明らかである。他方、当該解雇に理由がない場合であっても、当該労働者がその解雇を受入れ、他に就職するなどして当該使用者に対し労務を提供し得る状態になくなった場合には、前示のとおり、賃金が支給されない状態と違法な解雇との間には相当因果関係がないから、賃金相当額をもって、直ちに違法解雇がなければ得べかりし利益として、その賠償を求めることはできないことになる。」

「これを本件についてみるに、原告が本件解雇の効力を争って被告東京吉村に対する自己の雇用契約上の地位を主張した形跡はなく、むしろ、原告が同被告に愛想を尽かせて確定的に他に就職したことは原告の自認するところであり、そうであれば、原告の同被告に対する労務提供の可能性は少なくとも、右就職の時点で失われたものといわなければならず、他方、右就職までの間、原告が、本件解雇が無効であるとして同被告に対する労務提供を継続していた期間が存在したとしても、その期間については、賃金請求権があるものというべきであるから、いずれについても賃金請求権の喪失を理由とする賃金相当額の賠償請求は失当である。」

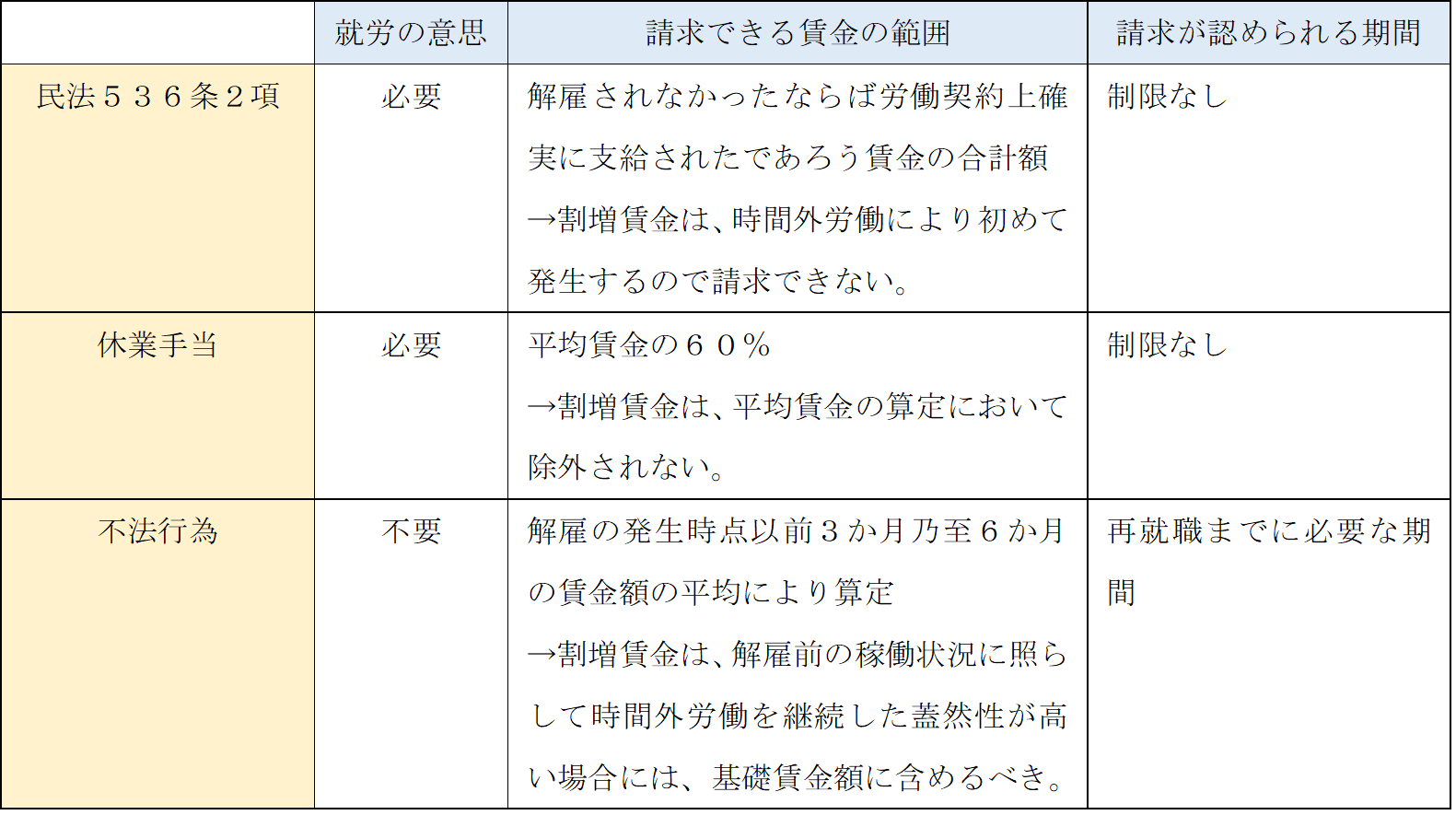

民法536条2項・休業手当・不法行為の比較

就労の意思

民法536条2項を理由とする請求と休業手当の請求では、就労できないことが使用者の責めに帰すべき事由によることを要するため、就労の意思が必要となります。

これに対して、不法行為に基づく損害賠償請求については、必ずしも就労の意思は必要とされておらず、就労の意思がある場合には損害が否定されることがあります。

請求できる賃金の範囲

民法536条2項を理由とする場合に請求できる賃金の範囲は、当該労働者が解雇されなかったならば労働契約上確実に支給されたであろう賃金の合計額となります。割増賃金については、時間外労働をした場合に初めて発生するものなので、請求できる賃金には含まれません。

休業手当として請求できる範囲は、平均賃金の60%となります。平均賃金算定の際に除外される賃金は、①「臨時に支払われた賃金」、②「三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」、③「通貨以外のもので支払われた賃金」に限定されています。そのため、割増賃金も平均賃金の算定の際に含まれることになります。

不法行為に基づき請求できる賃金相当額の損害の範囲は、解雇の発生時点以前3か月ないし6か月の賃金額の平均により算定され、解雇がなかったとしても継続的に受給できたとはいえない部分については基礎賃金額に含まれません。時間外労働に対する割増賃金額については、解雇前の稼働状況に照らして時間外労働を継続した蓋然性が高い場合には、基礎賃金額に含めるべきです。

請求が認められる期間

民法536条2項に基づく請求と休業手当については、請求が認められる賃金及び休業手当の期間に制限はありません。就労の意思が否定されない限りは請求が認められることになります。

これに対して、不法行為に基づく損害賠償請求については、賃金相当額の損害が認められるのは、再就職までに必要な期間となります。

![不当解雇チェッカー 不当解雇チェッカー[サイドバナー]](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2021/04/ca864075b616dde00bfeb899345fd9a6.jpg)