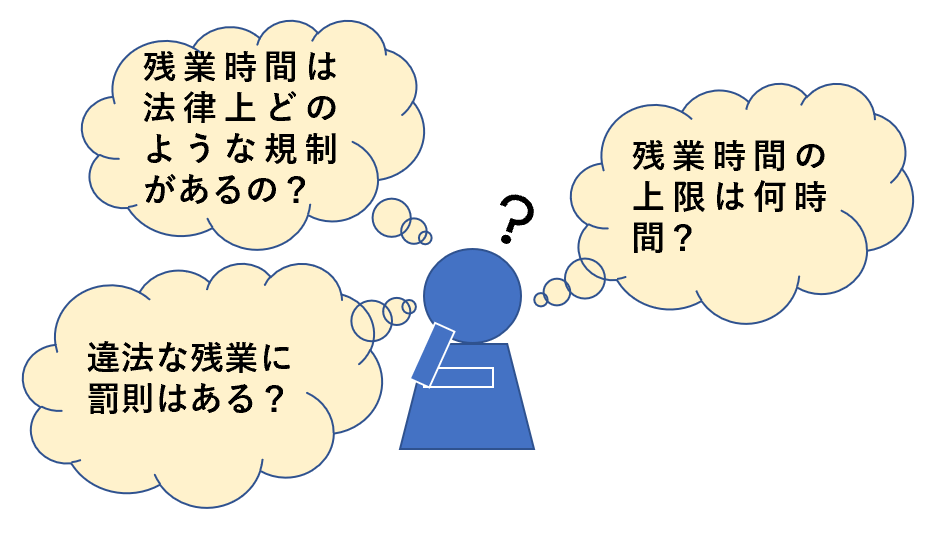

残業時間についての法律上のルールを知りたいと悩んでいませんか?

残業時間についての法律上のルールを知りたいと悩んでいませんか?

「違法な長時間残業」などの言葉を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、実際に何時間の残業をすると違法になるのかわかりにくいですよね。

会社は、労働者に残業を命じる場合には、労働基準法上、36協定が必要とされています。

そして、労働基準法が2018年に改正されて、現在では、36協定があっても、残業を命じることができるのは、原則

年360時間以内

とされています。

ただし、予見することのできない業務量の大幅な増加がある場合には、例外的に、

年720時間以内

の残業命じることができる場合もあります。

これに違反した場合には、法律上、罰則が定められています。

具体的には、36協定があっても残業が違法となる例として以下の5つがあります。

例1:例外的事情がないのに残業時間が月45時間・年360時間が超えるケース

例2:残業時間が月100時間以上又は年720時間を超えるケース

例3:残業時間が2~6か月平均で月80時間以上のケース

例4:月45時間の残業がある月が1年に6か月を超えるケース

例5:残業時間が36協定で定めた時間を超えているケース

実際、多くの会社では、未だにこれらの残業時間の上限が守られていない状況にあります。このような現状を変えるためには、労働者自身が残業時間についての法律知識を身につける必要があります。

会社は、これらの違法な残業についても、当然残業代を支払わなければなりません。

今回は、残業時間の意味や36協定などの前提知識を簡単に説明した上で、残業時間の法律上の上限と36協定があっても残業が違法となるケースについて解説していきます。

「36協定」と聞くと「難しそう…」と感じるかもしれませんが、

説明するのでご安心ください。

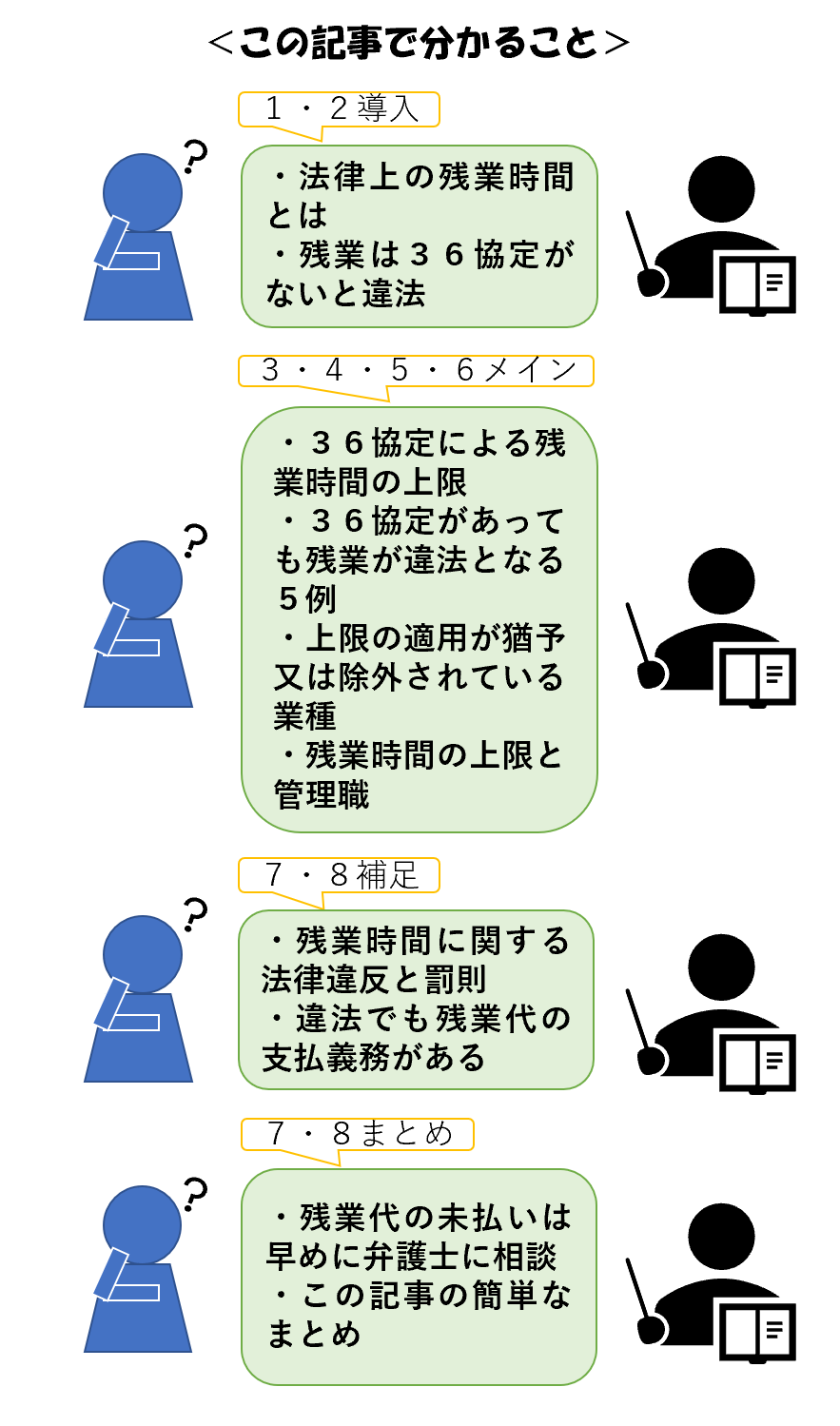

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、何時間の残業をすると違法になるのかがよくわかるはずです。

目次

法律上の残業時間とは

残業時間にはいくつかの種類がありますが、残業時間の上限との関係で重要なのは、以下の2種類です。

・法定時間外労働

・法定休日労働

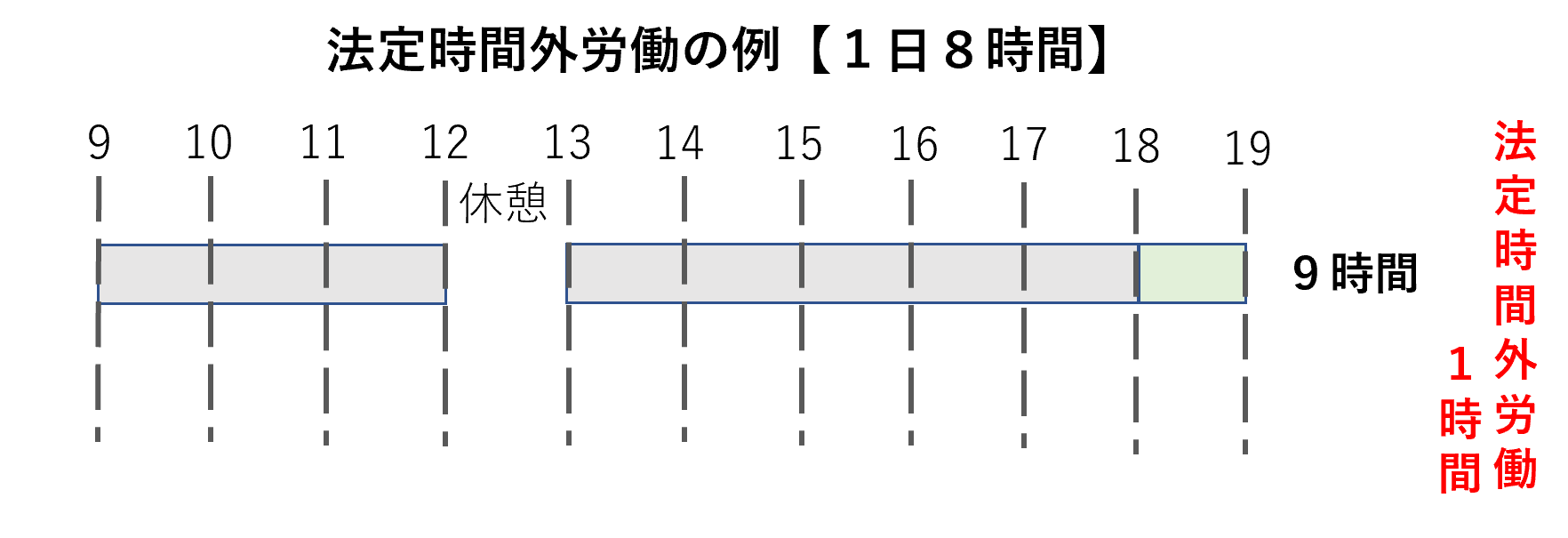

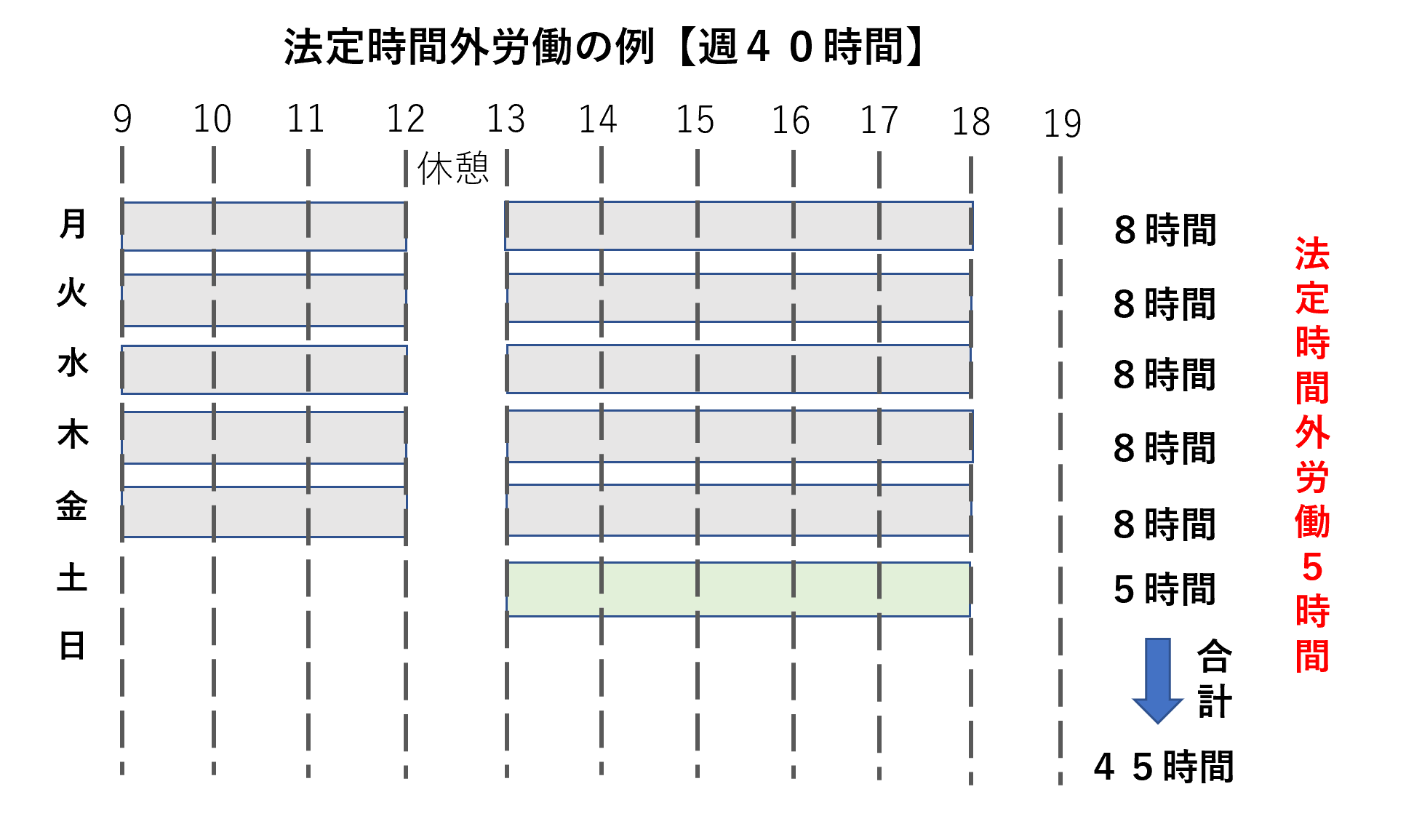

法定時間外労働とは、1日8時間又は週40時間を超えて働いた時間です。

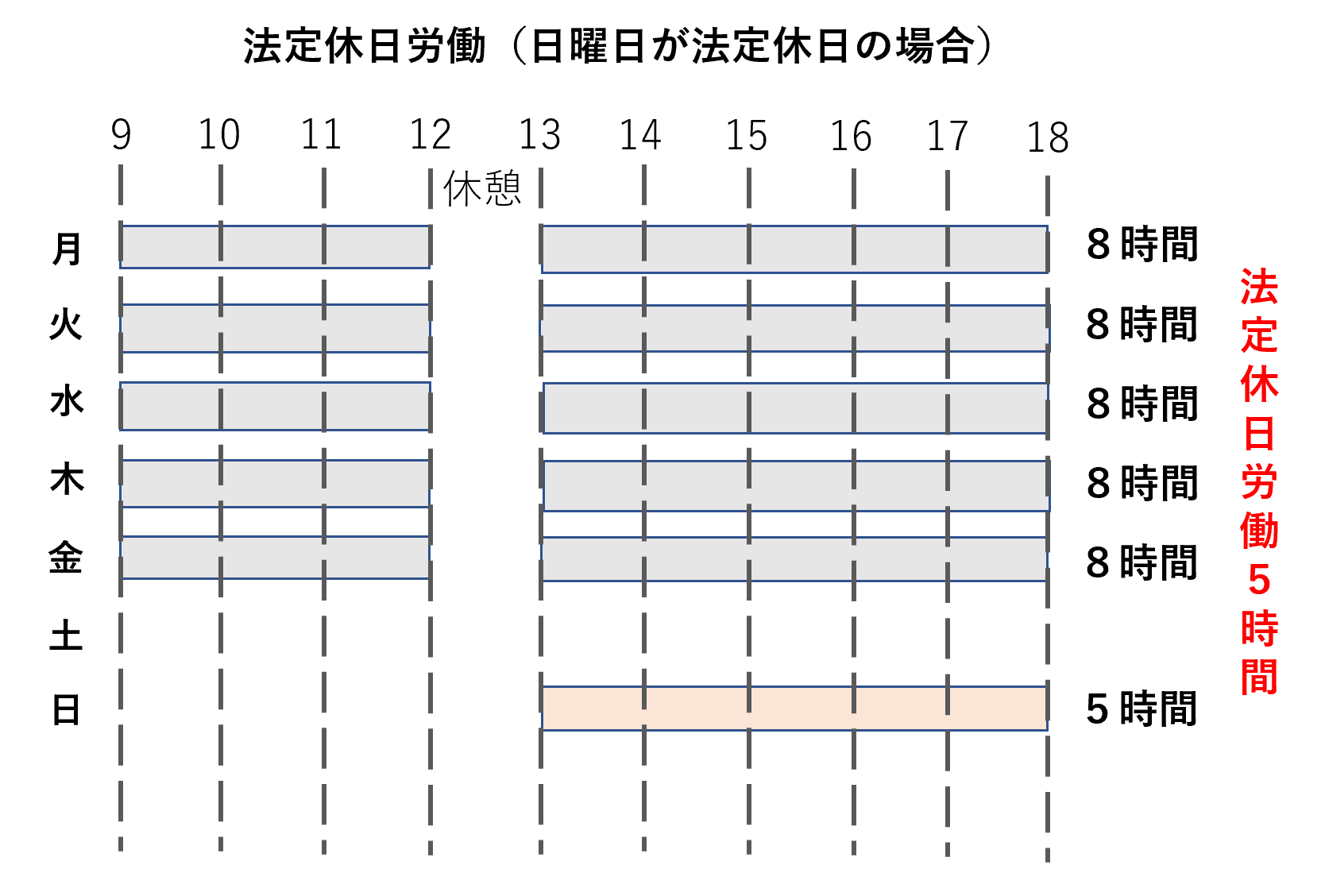

法定休日労働とは、週に1日の休日に働いた時間です。

残業は36協定がないと違法

会社は、労働者に対して、残業を命じることは原則違法とされています。

労働基準法は、労働時間を1日8時間・1週40時間としており、また少なくとも1週1日の休日を与える必要があるとしているためです。

ただし、会社は、36協定(サブロク協定)がある場合には、例外的に残業を命じることができます。

36協定とは、労働者と会社の間における時間外・休日労働に関する協定です。簡単に言うと、会社が労働者に残業を命じるために必要なことを約束したものです。

以上のとおり、会社は、36協定がない場合には、そもそも残業を命じること自体が違法となるのです。

36協定については、以下の記事で詳しく解説しています。

36協定による残業時間の上限

会社は、36協定がある場合でも、労働者に対して、無制限に残業を命じることができるわけではなく上限があります。

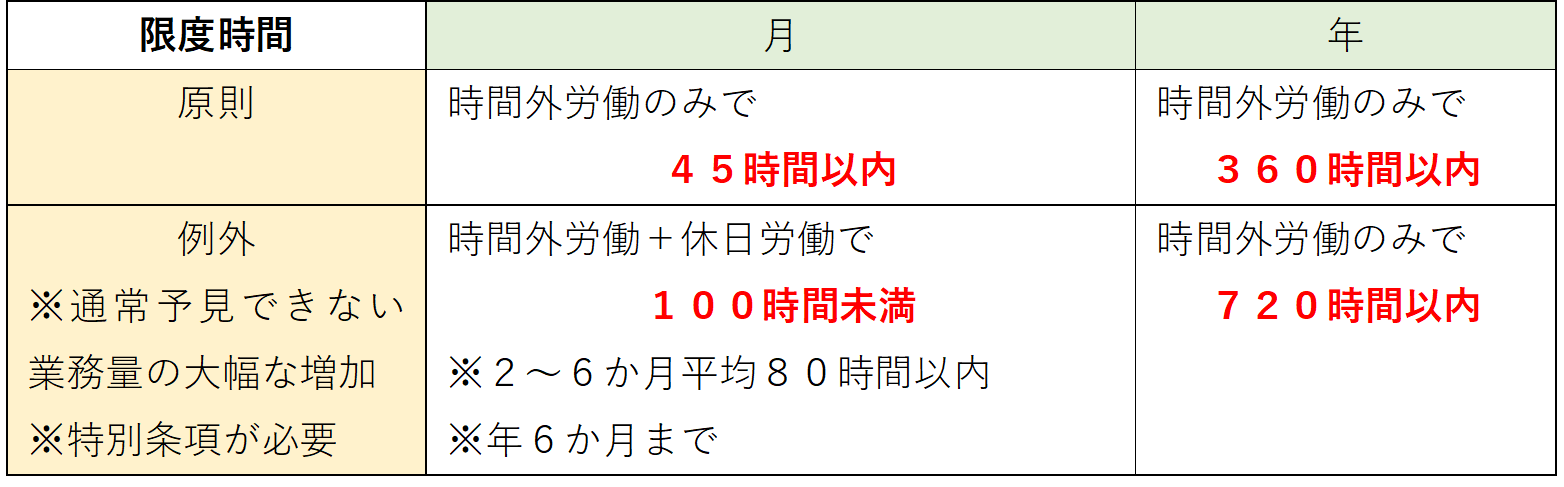

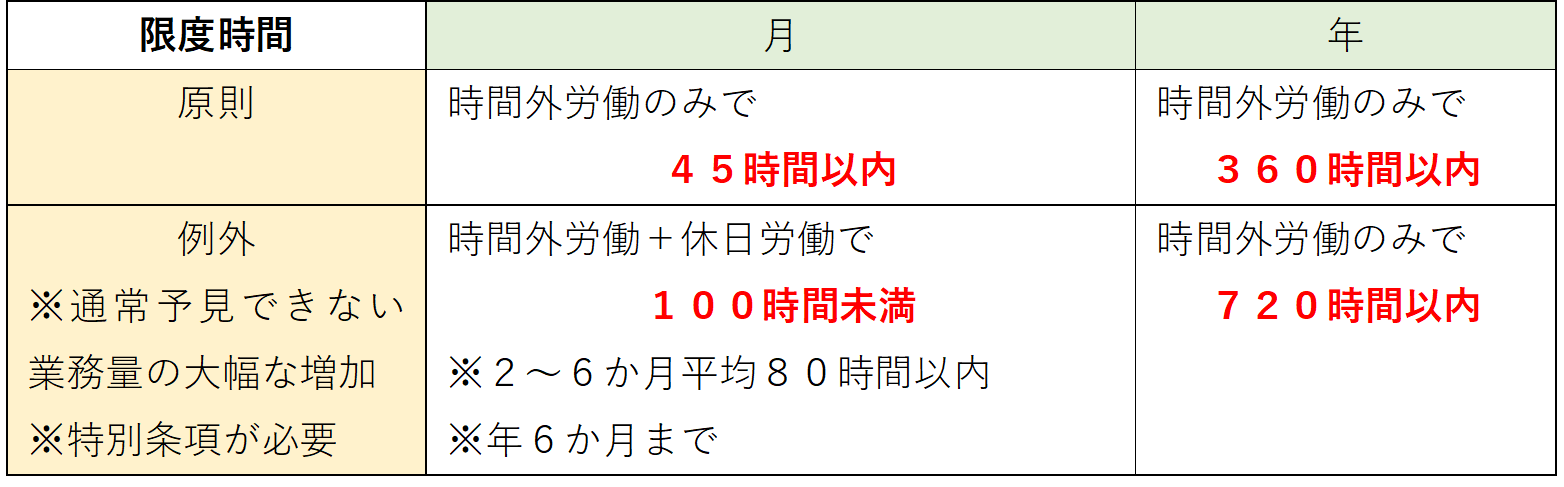

36協定による残業時間の上限を整理すると以下のとおりです。

それでは説明していきます。

原則は月45時間以内・年360時間以内

36協定による残業時間の上限は、原則として、月45時間以内・年360時間以内です。

労働基準法36条(時間外及び休日の労働)

4「前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。」

月45時間以内・年360時間以内については、法定時間外労働の時間を基準に数えます。

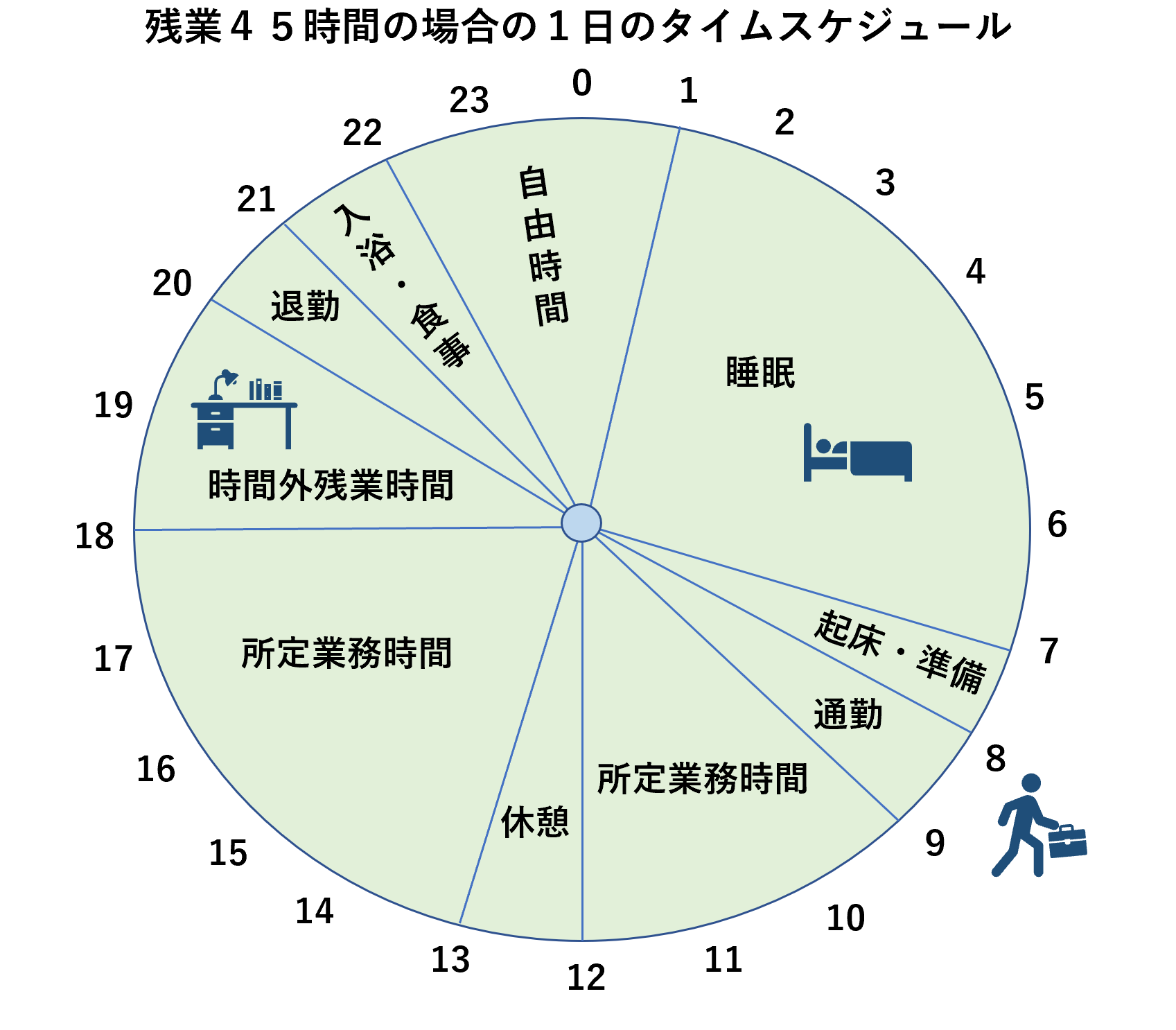

例えば、残業1か月に22日の出勤日がある方ですと、出勤日に毎日残業をしたとして、平均すると1日あたり2時間程度の残業をすることになります。

残業45時間の場合の1日のタイムスケジュールは以下のとおりとなります。

家に帰る時間が21時頃になりプライベートが仕事に侵食され始めているような状況です。

月40時間の残業については、以下の記事で詳しく解説しています。

例外は月100時間未満・年720時間以内

会社は、予見することのできない業務量の大幅な増加がある場合には、例外的に、月100時間未満、年720時間以内の残業命じることができる場合もあります。

労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)

5「第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。」

月100時間未満については、法定時間外労働と法定休日労働の合計時間を基準に数えます。

年720時間以内については、法定時間外労働の時間を基準に数えます。

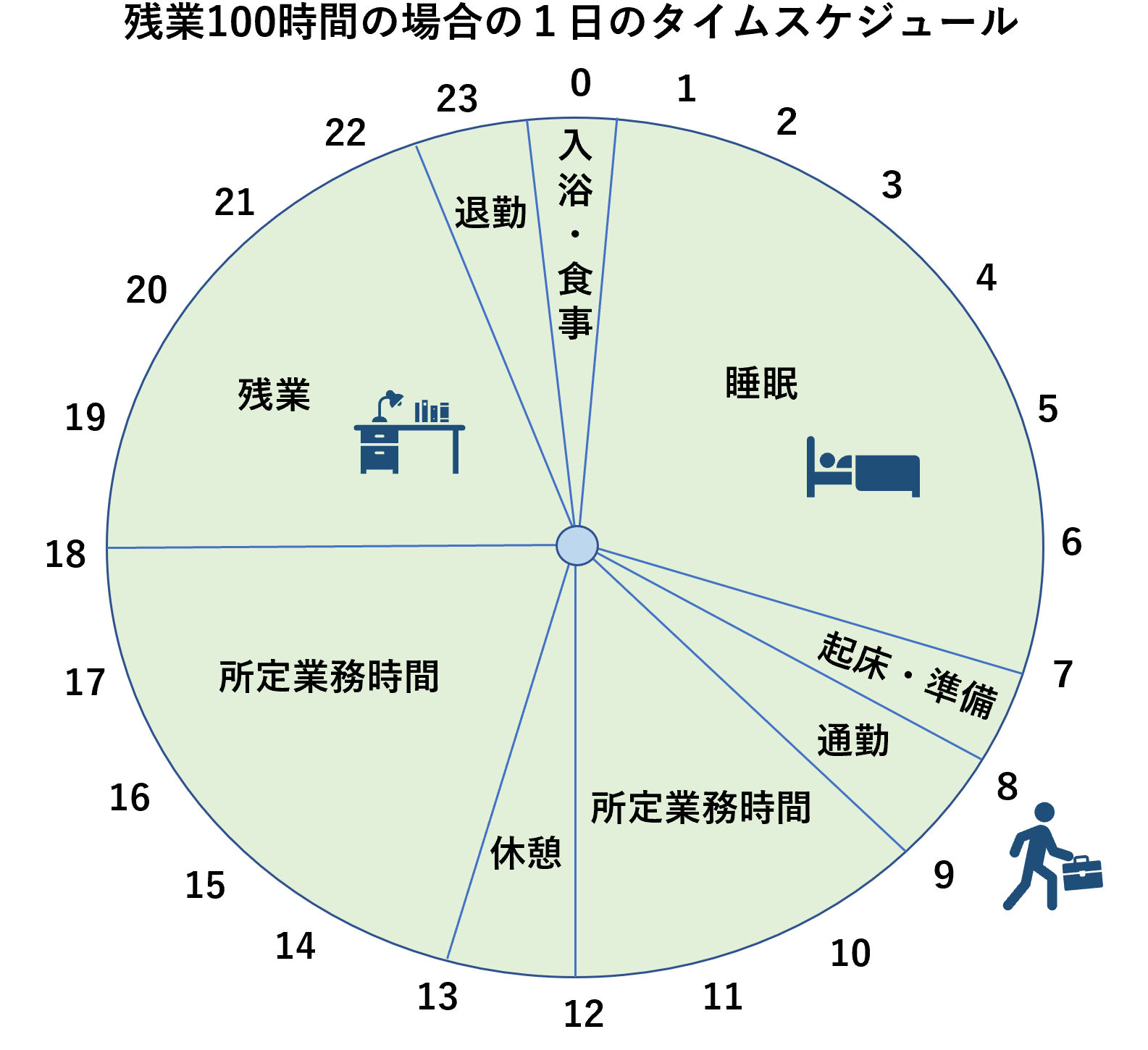

例えば、月に残業を100時間している場合には、月の所定就労日を22日として、この所定就労日に残業をしているとすると、1日4.5時間程度の残業をしていることになります。

残業100時間の場合の1日のタイムスケジュールは以下のとおりとなります。

家に帰る時間が22時30分頃になりプライベートが全くない状況です。

月100時間の残業については、以下の記事で詳しく解説しています。

会社が、例外的に残業時間を延長する場合には、以下の4つの事項が重要となります。

・36協定に特別条項を設ける必要がある

・予見することができない業務量の大幅な増加が必要

・2~6か月平均で月80時間以内とする必要がある

・月45時間を超えるのは年6か月までとする必要がある

36協定に特別条項を設ける必要がある

まず、例外的に残業時間を延長する場合には、36協定に特別条項を設けておく必要があります。

特別条項というのは、臨時的に先ほど見た上限時間を超えて労働させる必要がある場合に労働時間を延長し又は休日に労働させることができる時間を定めた条項のことです。

予見することができない業務量の大幅な増加等が必要

次に、例外的に残業時間を延長する場合には、予見することができない業務量の大幅な増加等により臨時的に上限時間を超えて労働させる必要があることを要します。

つまり、どのような場合にでも、月45時間・年360時間を超えて労働させることができるわけではありません。

毎月のように月45時間を超えて残業をしているような場合には、違法の可能性があります。

2~6か月平均で月80時間以内とする必要がある

また、例外的に残業時間を延長する場合には、法定時間外労働及び法定休日労働の合計が2~6か月平均で80時間以内である必要があります。

つまり、残業時間を月100時間未満の範囲内で延長した場合でも、違法となることがあります。

月45時間を超えるのは年6か月までとする必要がある

加えて、例外的に残業時間を延長する場合には、月45時間を超えるのは年6か月までとする必要があります。

そのため、通常予見することができない事情がある場合でも、月45時間を超える残業が恒常化していると違法となる可能性があるのです。

従来は、告示で限度時間が1か月45時間、1年360時間と定められているのみで(平成10年労告154号)、これらに強行的効力はなく、これに反する36協定も行政指導をされることはあっても効力は有効とされていました。

しかし、2018年の働き方改革に伴い、労働基準法により、先ほどまでに見た36協定の限度時間の上限が定められました。

2018年の労働基準法改正に伴う36協定の上限時間の規定は、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から施行されています。

36協定があっても残業が違法となる5例

それでは、先ほど説明した36協定による残業時間の上限を踏まえて、実際に36協定があっても残業が違法となる例についてみていきましょう。

36協定があっても残業が違法となる例としては、以下の5つがあります。

例1:例外的事情がないのに残業時間が月45時間・年360時間を超えるケース

例2:残業時間が月100時間以上又は年720時間を超えるケース

例3:残業時間が2~6か月平均で月80時間以上のケース

例4:月45時間を超える残業がある月が1年に6か月を超えるケース

例5:残業時間が36協定で定めた時間を超えているケース

順番に説明していきます。

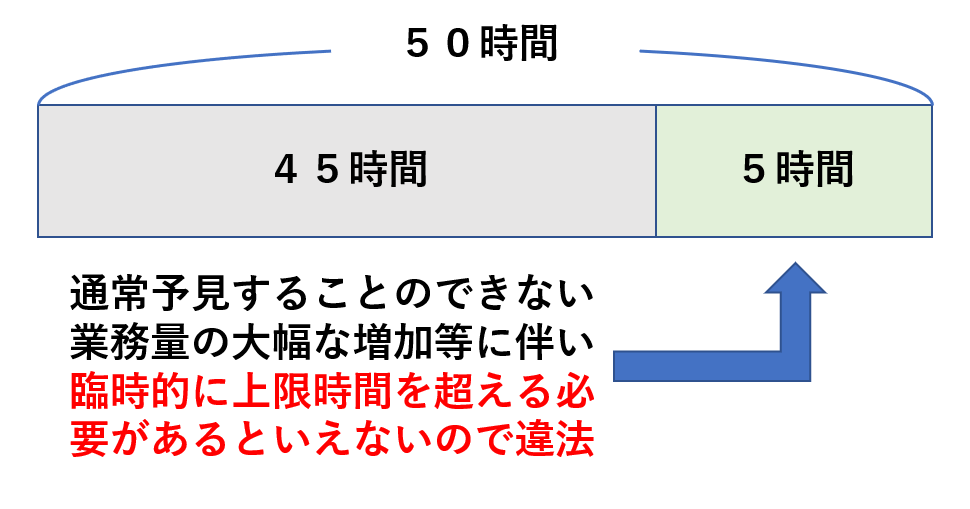

例1:例外的事情がないのに残業時間が月45時間・年360時間が超えるケース

36協定があっても残業が違法となる例の1つ目は、例外的事情がないのに残業時間が月45時間・年360時間を超えるケースです。

先ほど見たように、会社が月45時間・年360時間を超える残業を命じるには、36協定に特別条項を設けたうえで、予見することができない業務量の大幅な増加等の臨時的に上限時間を超えて労働させる必要が認められることを要します。

36協定に特別条項が設けられていない場合や業務量の大幅な増加等の臨時的な必要性もない場合には、月45時間・年360時間を超える残業を命じることは違法となります。

例えば、あなたが月に50時間の残業をしたとしましょう。ところが、36協定には特別条項が定められているものの、業務量の大幅な増加等の事情はなく上限時間を超えてまで業務を行う必要性に乏しかったとします。この場合には、会社は、月45時間を超えて残業させることができる例外的事情がないのに、月50時間の残業をさせたことになりますので違法となるのです。

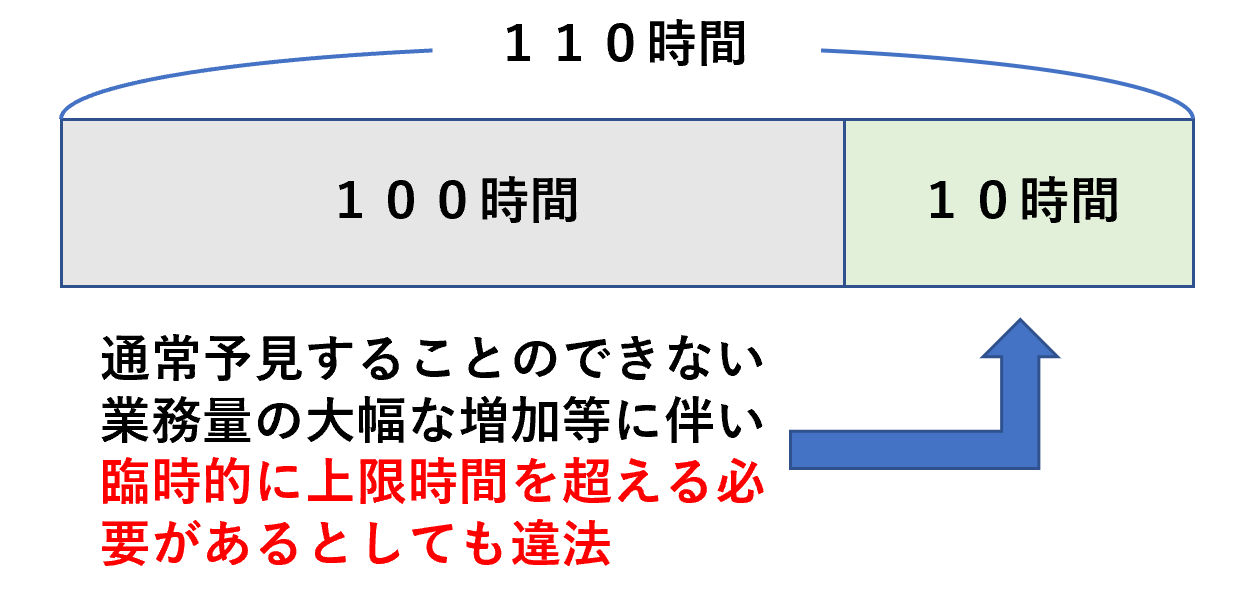

例2:残業時間が月100時間以上又は年720時間を超えるケース

36協定があっても残業が違法となる例の2つ目は、残業時間が月100時間・年720時間以上のケースです。

会社は、例外的に上限時間を延長して残業させることができる場合であっても、月100時間未満、年720時間以内とされています。

そのため、これを超えるような残業を命じることは臨時的な必要がある場合であっても許されません。

例えば、あなたの残業時間が月110時間あったとします。この場合には、月100時間を10時間超えていることになりますので、臨時的な必要があるかどうかにかかわらず違法となるのです。

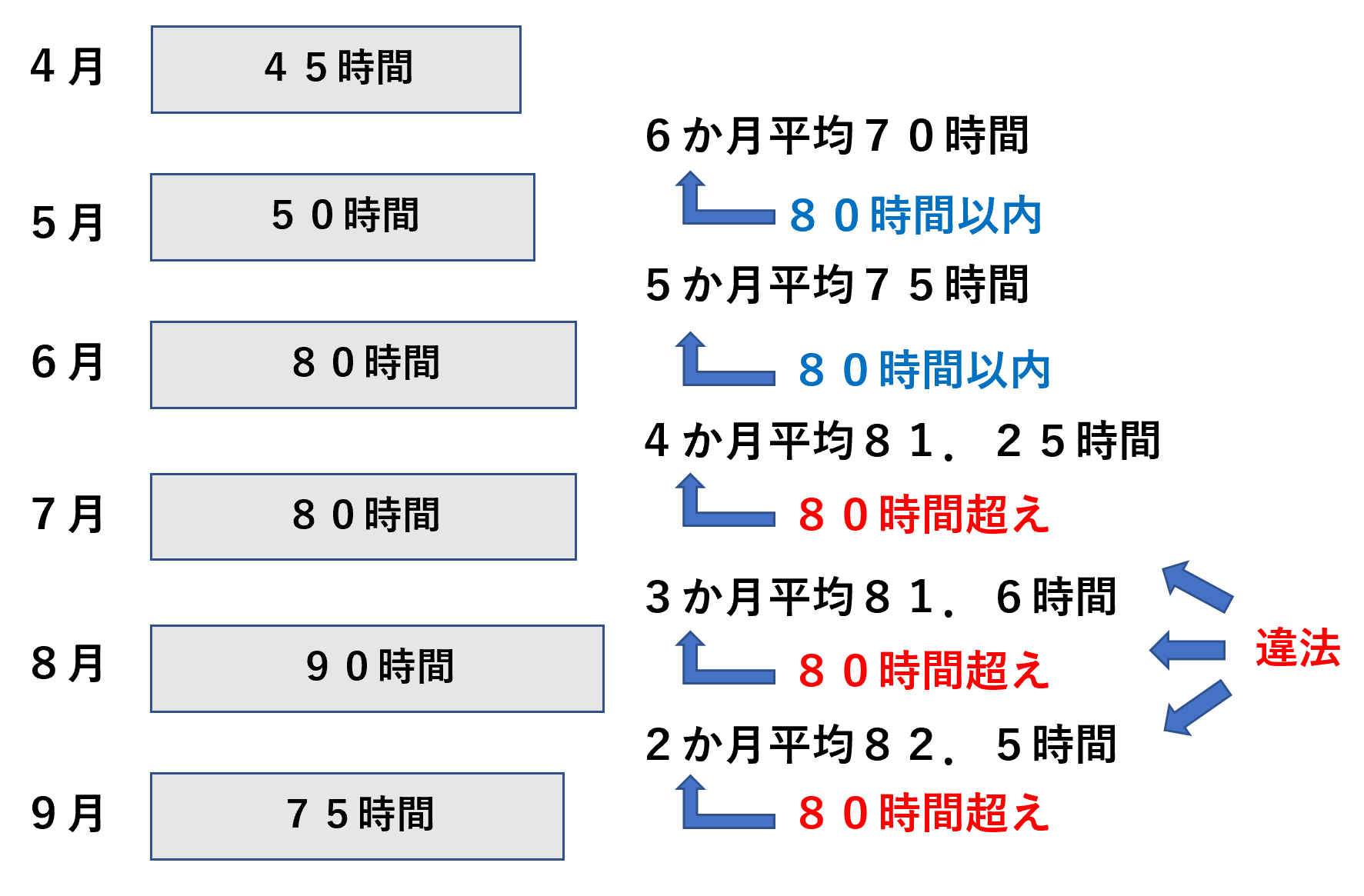

例3:残業時間が2~6か月平均で月80時間以上のケース

36協定があっても残業が違法となる例の3つ目は、残業時間が2~6か月平均で月80時間以上のケースです。

会社は、例外的に上限時間を延長して残業をさせることができる場合であっても、残業時間が2~6か月平均で月80時間以内とする必要があります。

つまり、会社は臨時的必要がある場合に、月100時間未満の残業を命じているときでも、2~6か月の平均となる残業時間によっては違法となることがあるのです。

例えば、4月に45時間、5月に50時間、6月に80時間、7月に80時間、8月に90時間、9月に75時間の残業をしたとしましょう。

この場合には、2か月(9月・8月)平均は82.5時間、3か月(9月・8月・7月)平均は81.6時間、4か月(9月・8月・7月・6月)平均は81.25時間、5か月(9月・8月・7月・6月・5月)平均は75時間、6か月(9月・8月・7月・6月・5月・4月)平均は70時間となります。

そのため、2か月平均、3か月平均、4か月平均が80時間を超えていることになり違法となります。

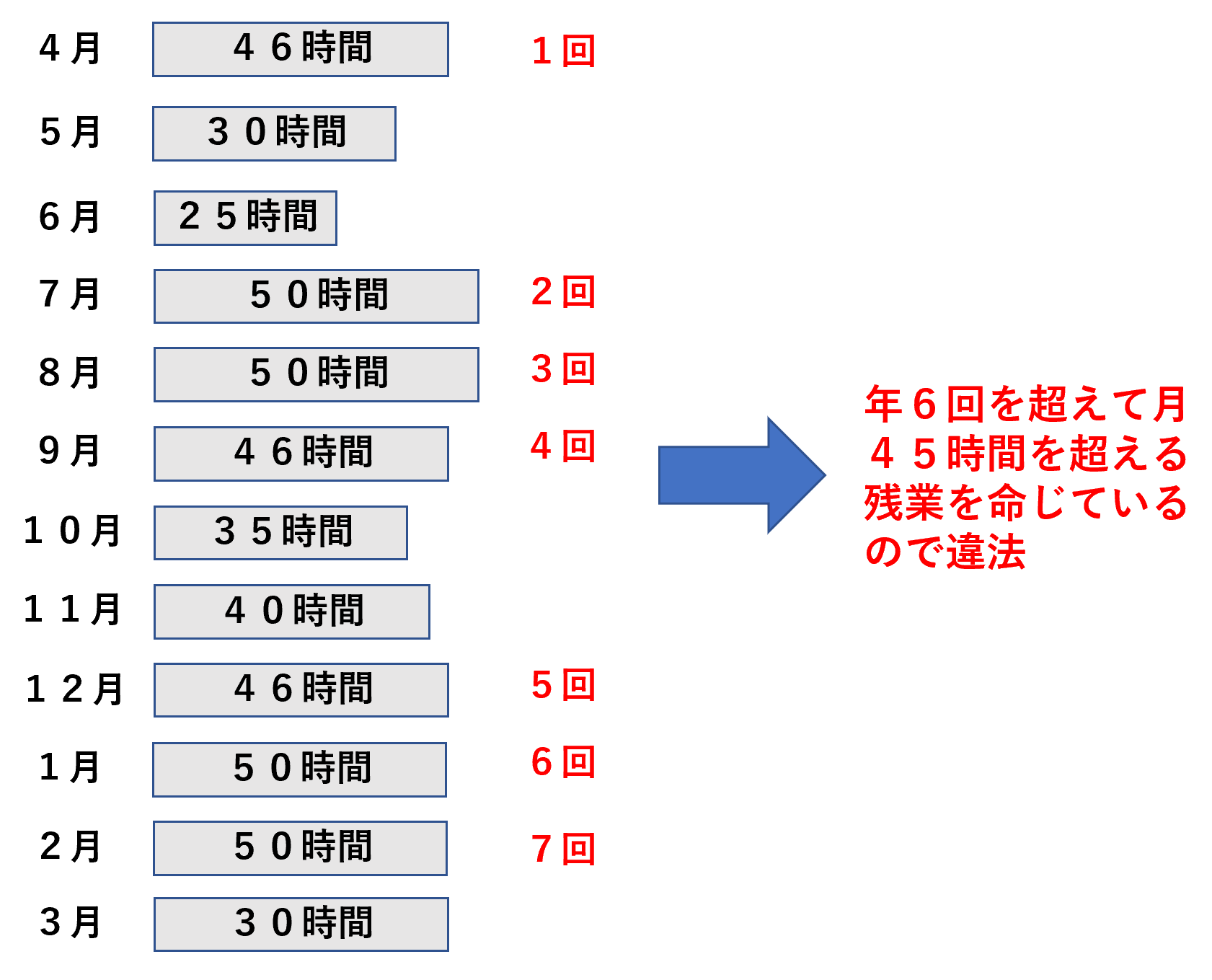

例4:月45時間を超える残業がある月が1年に6か月を超えるケース

36協定があっても残業が違法となる例の4つ目は、月45時間の残業がある月が1年に6か月を超えるケースです。

会社は、例外的に上限時間を延長して残業をさせることができる場合であっても、月45時間を超える残業がある月は1年に6か月までとしなければならないとされています。

つまり、会社は臨時的必要がある場合に、月100時間未満の残業を命じているときでも、月45時間を超える残業がある月の回数によっては違法になることがあるのです。

例えば、4月に46時間、5月に30時間、6月に25時間、7月に50時間。8月に50時間、9月に46時間、10月に35時間、11月に40時間、12月に46時間、1月に50時間、2月に50時間、3月に30時間の残業をした場合には、年7回月45時間を超えて残業をした月があることになりますので、違法となります。

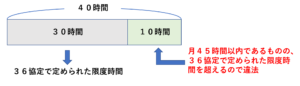

例5:残業時間が36協定で定めた時間を超えているケース

36協定があっても残業が違法となる例の5つ目は、残業時間が36協定で定めた時間を超えているケースです。

36協定で定められている残業の限度時間は、法律上の上限とされている月45時間よりも短い場合もあります。

そのような場合には、残業時間が月45時間を超えない場合であっても、36協定で定められている残業の限度時間を超えれば違法となります。

例えば、36協定で定められている残業の限度時間が30時間であるとします。そのような場合につき40時間の残業をした場合には、36協定で定められている限度時間を超えていますので、違法となります。

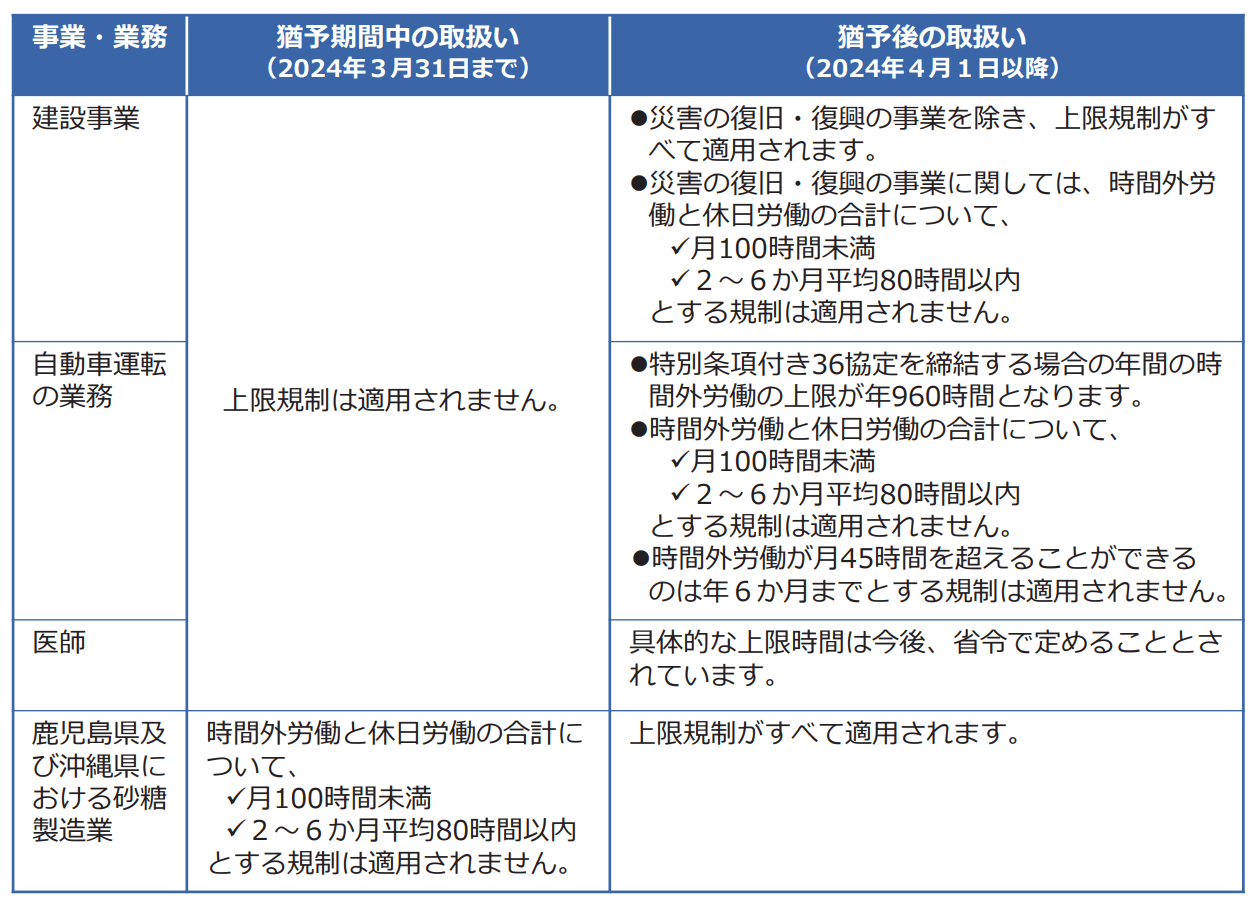

残業時間の上限の適用が猶予・除外されている業種

残業時間の上限については、2024年3月31日までの間、以下の業種には適用が猶予されています。

①建設事業

②自動車運転の業務

③医師

④鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業(月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制の適用が猶予されます)

(出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 時間外労働の上限規制わかりやすい解説)

(出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 時間外労働の上限規制わかりやすい解説)

また、36協定の上限については、以下の業種には適用が除外されています。

⑤新技術・新商品等の研究開発の業務

残業時間の上限と管理職

管理監督者には、残業時間の上限に関する規定は適用されません。

管理監督者には、労働時間や休日に関する規定は適用されないためです。

ただし、管理職であれば、必ず「管理監督者」に該当するというわけではありません。実際には、管理職とされている方の多くは、「名ばかり管理職」にすぎないのです。

管理監督者に該当するのは、以下の3つの条件を満たす方です。

・経営者との一体性

・労働時間の裁量

・対価の正当性

管理職であっても、「管理監督者」に該当しない「名ばかり管理職」にすぎない方の場合には、通常どおり残業時間の上限に関する規定が適用されます。

管理監督者については、以下の記事で詳しく解説しています。

管理監督者とは何かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

残業時間に関する法律違反の罰則

会社が36協定を結ぶことなく残業をさせた場合や上限を超えて残業をさせた場合には、罰則があります。

36協定により例外的に残業をさせることができる場合に該当しないときは、原則どおり、法定労働時間外や法定休日に労働者を働かせることは禁止されることになるためです。

具体的には、これに違反すると6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されると規定されています。

労働基準法119条

「次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」

一「…第三十二条、…第三十五条…の規定に違反した者」

ただし、違反がある場合に必ず罰則が科されるわけではなく、実際に罰則が科されるのは特に悪質な事案です。

罰則が科された事案の一部については、厚生労働省が「労働基準関係法令違反に係る公表事案」として資料を公開していますので見ることができます。

厚生労働省が公表している事案について、詳しくは以下の記事で説明しています。

会社は違法な長時間残業にも残業代の支払義務がある

会社は、労働者に命じた残業が上限時間を超える違法なものである場合にも、労働者に対して、残業代を支払う義務があります。

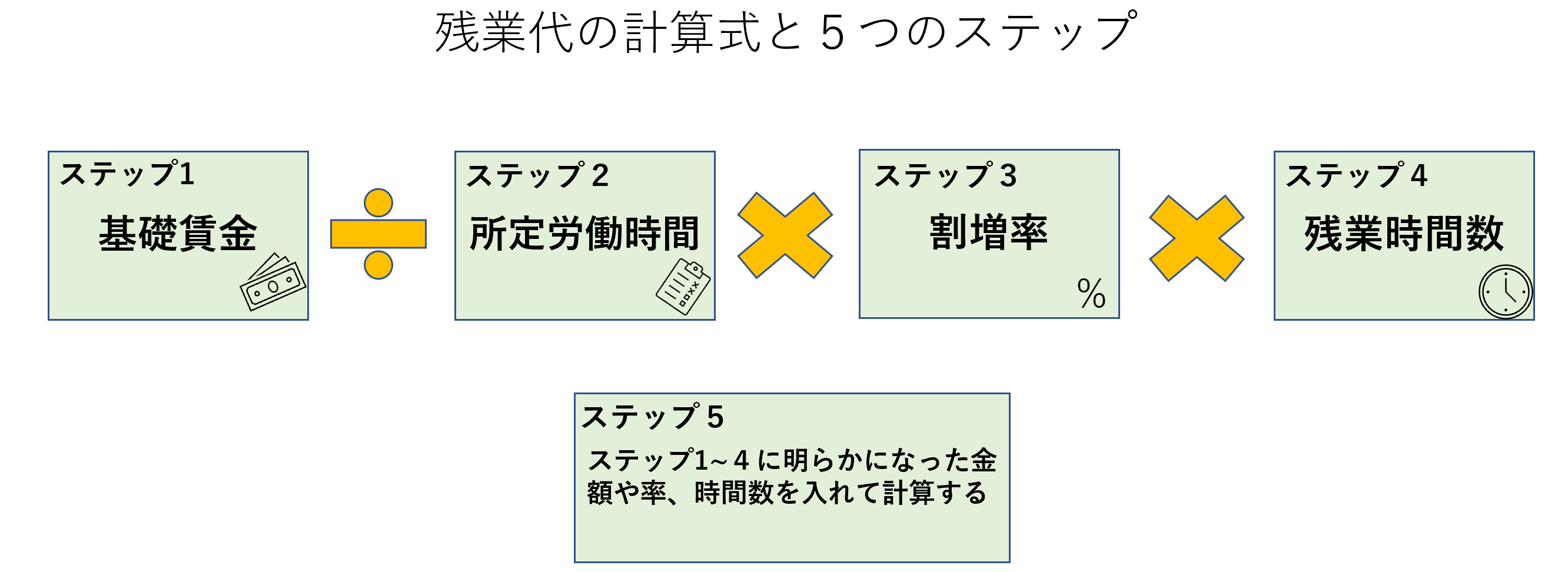

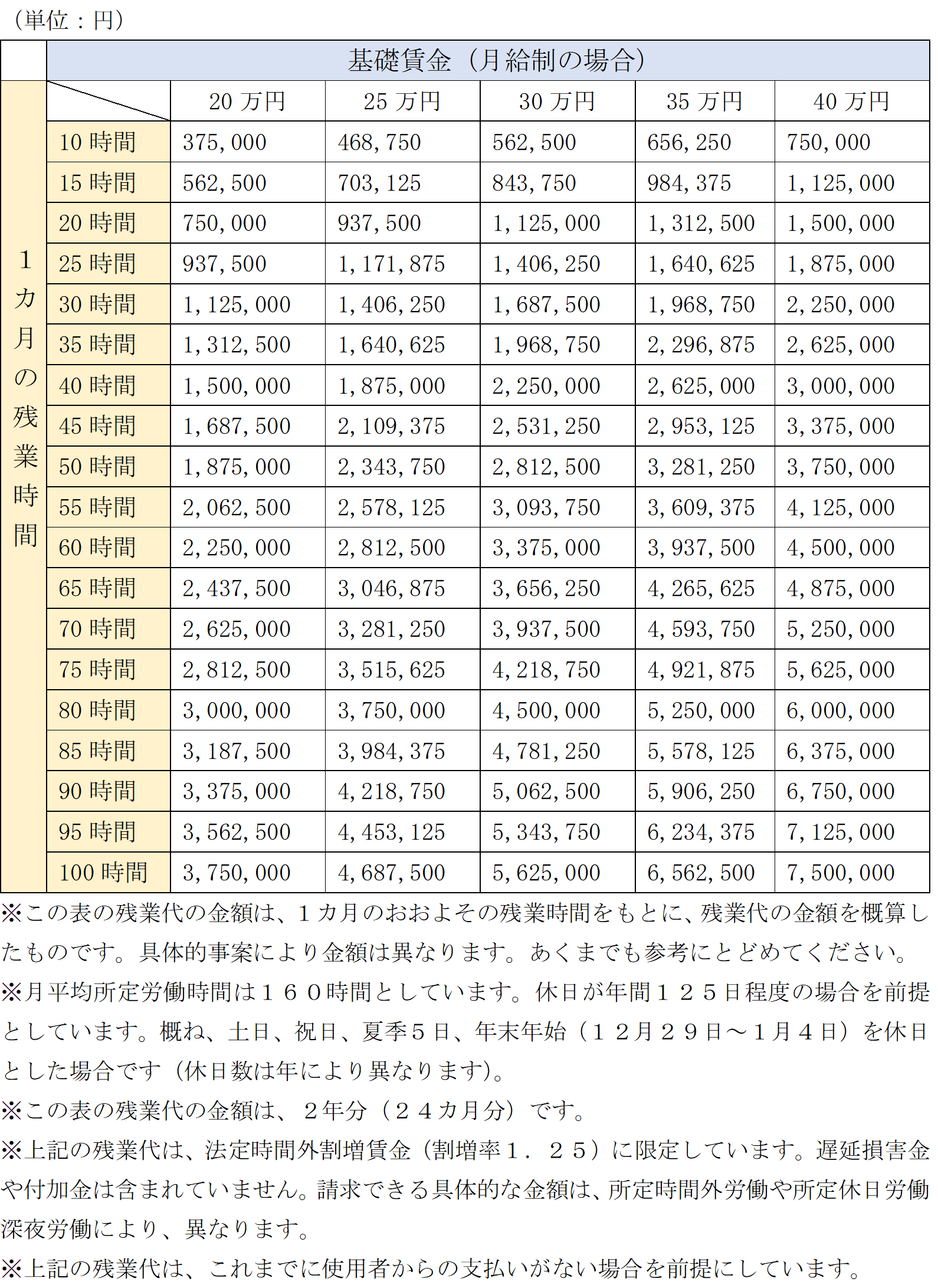

残業代については、以下の方法により計算します。

残業代早見表を作成しましたので、確認してみてください。

また、以下のリンクから簡単に残業代チェッカーを利用することができます。

残業代の計算方法については、以下の記事で詳しく説明しています。

残業代の未払いは早めに弁護士に相談

残業代の未払いがあるのではないかと感じた場合には、早めに弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に相談すれば、未払いの残業代がないかを確認してもらうことができます。

また、弁護士に依頼すれば、正確な残業代の計算や会社との交渉などの手続きを丸投げしてしまうことが可能です。

残業代には時効がありますので、期間が経過してしまうと順次消滅していきます。

そのため、残業代に未払いの相談は、早めにしておくことがおすすめなのです。

まとめ

以上のとおり、今回は、残業時間の法律上の上限と36協定があっても残業が違法となるケースについて解説しました。

この記事の要点を簡単にまとめると以下のとおりです。

・会社は、36協定がない場合には、そもそも残業を命じること自体が違法となります。

・36協定による残業時間の上限を整理すると以下のとおりです。

・36協定があっても残業が違法となる例としては、以下の5つがあります。

例1:例外的事情がないのに残業時間が月45時間・年360時間が超えるケース

例2:残業時間が月100時間以上又は年720時間を超えるケース

例3:残業時間が2~6か月平均で月80時間以上のケース

例4:月45時間を超える残業がある月が1年に6か月を超えるケース

例5:残業時間が36協定で定めた時間を超えているケース

この記事が長時間残業に悩んでいる方の助けになれば幸いです。

![不当解雇チェッカー 不当解雇チェッカー[サイドバナー]](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2021/04/ca864075b616dde00bfeb899345fd9a6.jpg)