管理職から降格されてしまい大幅にお給料が下がってしまったことに悩んでいませんか?

例えばこれまでのお給料から10%~50%の大幅な減額をされてしまうと、今後の生活にも不安を感じてしまいますよね。

結論としては、人事権行使としての降格自体については、会社側の裁量が広く認められている傾向にあります。

ただし、給料の減額を伴う場合は別に法的根拠が必要となりますし、大幅な減額は濫用として無効となります

また、懲戒処分としての降格の場合でも、賃金の減額には別途法的根拠が必要であり、合理性・相当性を欠くような処分は濫用として無効となります。

例えば、給与テーブルや賃金規程に沿った減額の理由が説明できないケース、賃金を半分近く減額するようなケースでは、そのような処分は無効であるとの判断になりやすいのです。

私が日々相談を受ける中でも、降格を理由に恣意的な賃金の減額が行われているケースが多数存在しています。

しかし、そのような降格に問題があると気づくことができていない管理職の方も多くいるはずです。

この記事をとおして、管理職からの降格についての法律上の考え方を少しでも多くの方に知っていただけたらと思います。

今回は、管理職からの降格が違法となる典型例3つを紹介したうえで、降格基準や降格希望についても解説していきます。

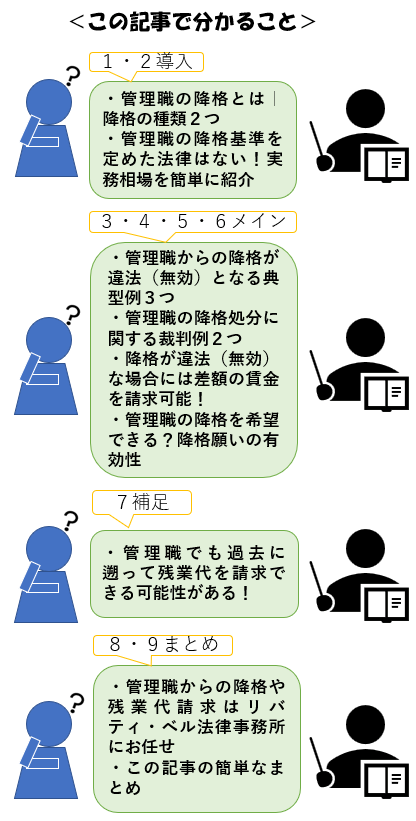

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、管理職からの降格についての考え方がよくわかるはずです。

管理職の残業代については、以下の動画でも分かりやすく解説しています。

目次

管理職の降格とは|降格の種類2つ

管理職の降格とは、部長や課長、係長等の職位を下げることです。

例えば、現在、部長の役職にある人を課長職にするような場合です。

管理職の降格には、以下の2種類があります。

・人事権行使としての降格

・懲戒処分としての降格

人事権行使としての降格

人事権行使としての降格とは、企業における労働者地位の変動を決定する権限として、役職を下げるものです。

つまり、誰をどのような役職に就かせ、どのように配置するかを決める一環として、当該労働者の役職をいかなるものにするかを決めるものです。

懲戒処分としての降格

懲戒処分としての降格とは、非違行為に対する制裁として役職を下げるものです。

つまり、その労働者が会社の秩序を乱すようなことをした場合にその罰として、現在の役職よりも低い役職に変更するものです。

管理職の降格基準を定めた法律はない!実務相場を簡単に紹介

管理職の降格基準を定めた法律はありません。

つまり、法律では、どのような場合にどの程度役職を下げることができるかということは規定されていません。

ただし、裁判例の蓄積により一定の考え方が確立してきています。

以下では、

・人事権行使としての降格の考え方

・懲戒処分としての降格の考え方

をそれぞれ説明していきます。

人事権行使としての降格の基準|会社の裁量が広い

まず、人事権行使としての降格については、会社の裁量が広いものと考えらえています。

事業主が誰をどのような役職に就かせるかということは、企業の判断を尊重すべきだからです。

ただし、役職を下げることにより、賃金の減額を伴う場合には、これについては別に賃金減額の根拠が必要となります。

また、上記の裁量を逸脱するような降格については、権利濫用として無効となります。

そのため、役職の降格のみでは無効とはなりにくいですが、賃金減額を伴う場合には厳格に判断されることになります。

賃金減額の根拠については以下の記事で詳しく解説しています。

懲戒処分として降格の基準|就業規則と非違行為の内容や程度次第

次に、懲戒処分としての降格については、会社ごとの就業規則に規定された懲戒の種類と事由に従って判断されることになります。

就業規則に降格の懲戒処分が規定されていない場合には、これを行うことはできません。

また、役職を下げることにより、賃金の減額を伴う場合には、これについては別に賃金減額の根拠が必要となるのは人事権行使としての降格と同様です。

更に、非違行為の内容や程度により、降格処分が客観的に合理性を欠き、社会通念上相当とは言えない場合には、降格処分は懲戒権の濫用として無効となります。

懲戒の種類には、戒告・譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇等がありますが、降格は一定期間で終了する出勤停止よりも重い処分とされています。

例えば、非違行為の内容によっては、口頭注意や戒告・譴責を経ずに、直ちに降格を行うことは懲戒権の濫用となります。

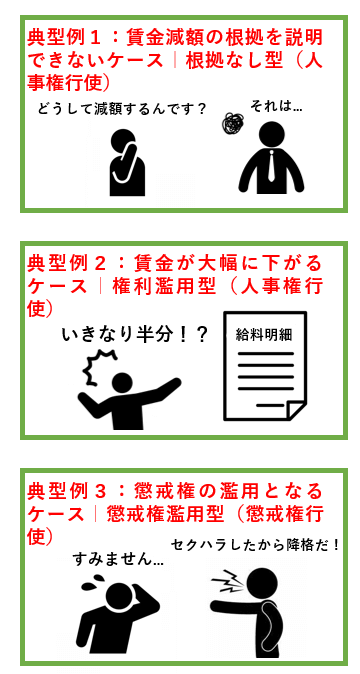

管理職からの降格が違法(無効)となる典型例3つ

管理職からの降格が違法となる典型例は、以下の3つです。

典型例1:賃金減額の根拠を説明できないケース|根拠なし型(人事権行使)

典型例2:賃金が大幅に下がるケース|権利濫用型(人事権行使)

典型例3:懲戒権の濫用となるケース|懲戒権濫用型(懲戒権行使)

それでは、各ケースについて順番に説明していきます。

典型例1:賃金減額の根拠を説明できないケース|根拠なし型(人事権行使)

管理職からの降格が違法となる典型例の1つ目は、賃金減額の根拠を説明できないケースです。

なぜなら、降格に伴い賃金が下がる場合には、賃金の減額については別途法的根拠が必要となるためです。

具体的には、役職手当を下げる場合には賃金規程等にどの役職に対していくらの役職手当を支給するのかが記載されていたり、内部のルールとして役職ごとの手当の金額が確立されていたりする必要があります。

また、基本給を下げる場合には、給与テーブルなどで役職と基本給金額とが紐づけられている必要があります。

もっとも、多くの会社では、役職と減額する賃金の関連性を十分に検討することなく、降格を行っています。

そのため、賃金制度が十分に整備されていない会社では、賃金の減額を伴う降格は違法とされやすくなります。

典型例2:賃金が大幅に下がるケース|権利濫用型(人事権行使)

管理職からの降格が違法となる典型例の2つ目は、賃金が大幅に下がるケースです。

賃金が大幅に下がるケースでは、労働者の生活に与える影響が甚大であるため、権利の濫用として無効とされることがあります。

例えば、以下のように給与の2分の1程度の減額がされる場合には、会社側に厳しい判断となっている裁判例が目立ちます。

典型例3:懲戒権の濫用となるケース|懲戒権濫用型(懲戒権行使)

管理職からの降格が違法となる典型例の3つ目は、懲戒権の濫用となるケースです。

懲戒処分は、客観的に合理的な理由がなく、社内通念上相当とは言えない場合には、濫用として無効となります(労働契約法15条)。

例えば、ハラスメント事案などでは、加害行為を行った上司に対して降格の懲戒処分などを行う例がよく見られます。

ただし、ハラスメントの程度によっては、いきなり降格を行うのではなく、まずは口頭注意や戒告・譴責を行うべき場合もあり、直ちに降格を行うことは濫用となるケースもあります。

パワハラと懲戒処分については以下の記事で詳しく解説しています。

セクハラと懲戒処分については以下の記事で詳しく解説しています。

管理職の降格処分に関する裁判例2つ|有効とした例と無効とした例

管理職の降格処分に関する裁判例を紹介します。

たくさんありますが、ここでは以下のとおり、管理職の降格処分を有効とした裁判例と無効とした裁判例を1つずつ紹介していきます。

裁判例1:【有効】東京地判平成15年6月30日労経速1852号18頁[日本プラントメンテナンス協会事件]

裁判例2:【無効】東京地判平成18年9月29日労判930号56頁[明治ドレスナー・アセットマネジメント事件]

それでは、順番に説明していきます。

【有効】東京地判平成15年6月30日労経速1852号18頁[日本プラントメンテナンス協会事件]

製造プラントのメンテナンス技術の研究・開発並びに普及、指導等を主な目的とする社団法人を退職した者が、在職中に嫌がらせや差別的取扱いを受けたため退職を余儀なくされたとして、会社に損害賠償を請求した事案です。

会社が当該従業員の部長職を解いたことが原告に対する嫌がらせであるかが争点となりました。

当該裁判例は、「使用者が従業員をどのような役職につけるか、その役職を解くかは、雇用契約、就業規則などに特段の制限のない限り、雇用契約の性質上、使用者が組織の必要性、本人の能力、適性などを考慮して決定する権限を有しており、このような人事権の行使は使用者の裁量の範囲に属するが、これが社会通念上著しく相当性を欠き、権利の濫用に当たる場合には違法になると解される。裁量権を逸脱しているか否かは、業務上の必要性とこれによってもたらされる従業員の生活上の不利益を比較衡量して判断するのが相当である。」と判示したうえで、

「被告が原告の部長職を解いた主な理由は、通信教育事業を担当する部長として事業を黒字化する意欲に乏しく、部長としての適格性を欠くと判断したことにあることが認められる。」等として、「被告が原告の部長職を解いたことは、業務上の必要性の有無とは無関係な逆恨みによる報復や嫌がらせと評価することはできない。」としました。

そのため、会社から当該従業員への嫌がらせがあったとはいえないとして、損害賠償請求を認めませんでした。

【無効】東京地判平成18年9月29日労判930号56頁[明治ドレスナー・アセットマネジメント事件]

投資顧問、投資信託委託等を業とする会社の従業員が退職勧奨を受けたのち自宅待機を命じられ、その後給与を減額され、解雇されたことから、

解雇無効による地位確認、解雇後の減額前の月例給与及び賞与の支払い、給与減額無効による減額後の差額の支払及び不当解雇などが不法行為を構成することによる損害賠償と弁護士費用を請求した事案です。

当該裁判例は、会社が「平成16年2月18日に被告が原告に退職勧奨をした後、同年3月1日以降自宅待機を命じ、その間原告加入の組合を交えて同人の処遇・条件について話し合いを重ねたが、合意に達せず、さらにその後被告は平成17年3月29日付で同年3月末をもっての退職勧奨を原告に対してするとともに、同年4月以降の年俸を従前の半額である750万円に減額し(その際に係長に降格もしている)、引き続き自宅待機を命じ」たことについて、

「使用者の人事権は労働契約によって労働者から使用者に付託された相当の裁量権の範囲内で行使され濫用にわたるものは許されないし、契約更改時の賃金決定に際しても新たな労働契約の条件として労使間で合意が交わされることが予定されているものというべきである」としたうえで、

「このような本件給与減額は、原告の同意のもとに行われたものでないことは明らかであり、労働契約における合意から基礎付けることのできるものとはいえず、使用者の人事権の発動としても、発端は被告からの一方的な退職勧奨とそれに引き続く自宅待機命令に始まり、結局原被告間で紛争状態となった労働関係について話し合いがまとまらない中で、さらに被告が退職勧奨をするとともに一方的に原告を部長から係長へ降格して給与を従前の半額に減額したものであり、上記経緯からは合理性、必要性が基礎付けられておらず、人事権の濫用にわたるものと評価せざるを得ない」と判示しました。

そのため、給与の減額は無効であるとして、減額前の金額による賃金の請求を認めました。

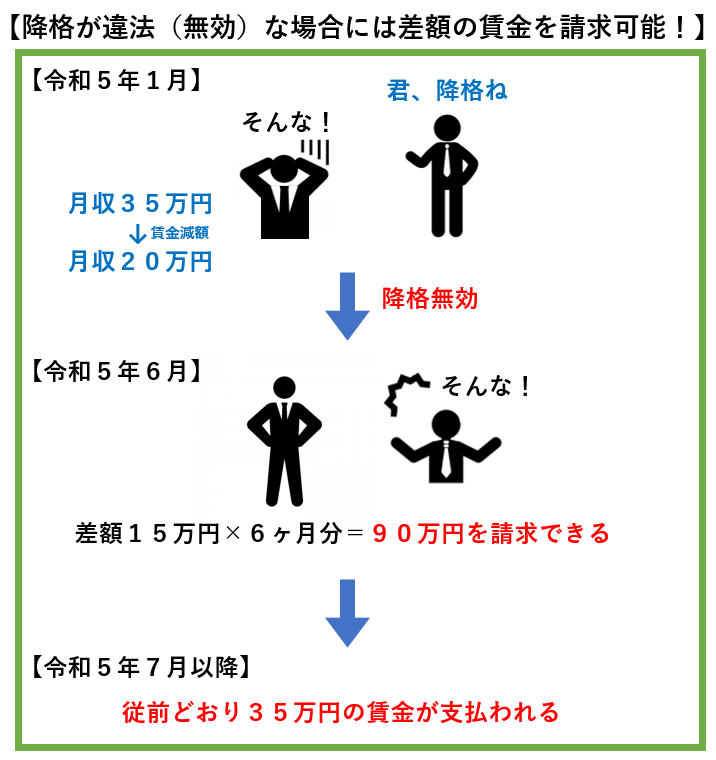

降格が違法(無効)な場合には差額の賃金を請求可能!

降格が無効となる場合には、降格された時点以降の差額の賃金を遡って請求することができます。

なぜなら、当該降格の効力が認められなくなる結果、あなたの賃金は降格前のままとなり、会社には賃金の未払いがあったことになるためです。

例えば、令和5年1月1日をもって部長から係長に役職を降格され賃金が月35万円から月20万円まで減額されたとします。

当該降格の無効を争い令和5年6月に降格が無効であることが認められた場合には、会社は労働者に対して1月から6月までの15万円×6か月分=90万円を遡って支払わなければなりません。

そして、7月以降については、従前どおり35万円の賃金が支払われることになります。

給料の減額については、以下の動画でも詳しく解説しています。

降格された場合に賃金の差額を請求するだけではなく、裁判所に従前どおりの役職であることの確認を求めることがあります。

例えば、上記のように部長から課長に降格された事案の場合には、「部長としての雇用契約上の地位を有することの確認」を求めることになります。

しかし、裁判例は、過去の法律関係の確認にあたることや賃金の差額が請求できれば十分として、役職の確認までは認めない傾向にあります(東京地判平18年2月27日労働判例914号32頁[住友スリーエム(職務格付)事件])。

もっとも、近似、役付手当や出張手当が役職と紐づけられており、当該労働者と会社との間では役職に付随する待遇全般をめぐり争いが生じていることを理由に、役職の確認を行うことを認めたものがあります(広島地判令和3年8月30日労働判例ジャーナル118号38頁[広島精研工業事件])。

管理職からの降格を希望できる?降格願いの有効性

管理職が自分自身で会社に降格をしてほしいとの希望を出すこと自体は自由です。

しかし、会社が当該管理職の希望を聞いてくれるとは限りません。

また、会社が降格希望に応じず、降格を行わなかったとしても違法にはなりません。

もしも、降格をしてほしいと考えているのであれば、その理由を会社に理解してもらい、会社に降格処分を行ってもらう必要があります。

そのため、降格をしてほしいと考えている場合には、その理由や経緯を丁寧に説明した方がいいでしょう。

労働者によっては、上司の役職を外してほしい、降格してほしいとの意向を持っている方がいます。

もしも、当該上司との関係において悩んでいることがあるのであれば、それを会社に相談すること自体は問題ありません。

例えば、ハラスメント等であれば、そのような窓口を設置している会社も多いので、事実関係を整理して、ハラスメントを防止する措置を講じるよう相談しましょう。

しかし、上司の役職を降格してほしいと伝えるは、あまりおすすめできません。どのような方法により問題を解決するかについては会社が決めることです。

例えば、配置転換を行うのみで、降格まで行わずとも必要十分な場合もあります。

報復的な目的が前面に出ていて、その上司へ不利益を与えること自体を目的とするよう言い方になってしまっていると、会社側からの共感も得られにくくなってしまいます。

そのため、上司との間で悩みを抱えている場合でも、その上司を降格するように会社に希望するようなことはやめた方がいいでしょう。

【補足】管理職でも過去に遡って残業代を請求できる可能性がある!

管理職でも、過去に遡って残業代を請求できる可能性があります。

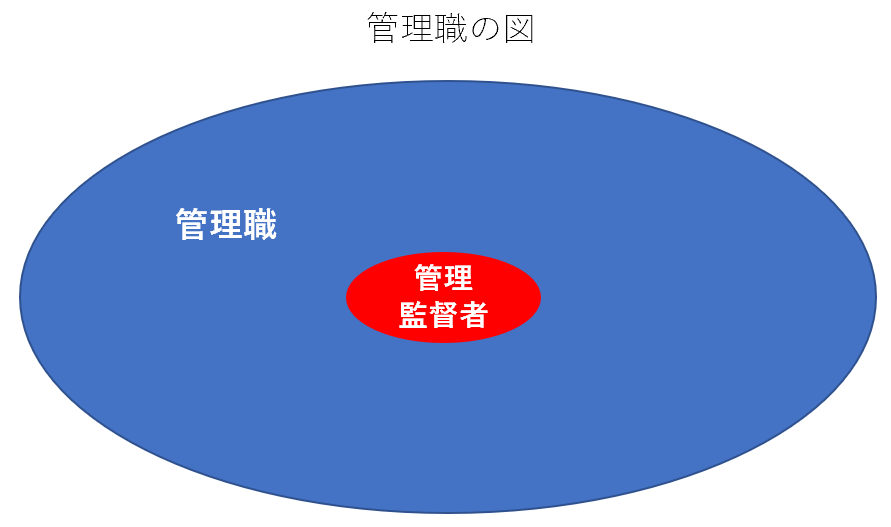

残業代を支払わなくてもいい労働基準法上の管理監督者の範囲は、判例上とても狭く解釈されています。

そのため、管理職であっても、法律上の管理監督者に該当するのはほんの一部のみです。

現在の日本では、本当は管理監督者に該当しない多くの方が「管理職」という名目のもと残業代を支払われていない状況にあります。

実は、これらの方たちは、3年の時効にかかっていない範囲で残業代を取り戻すことができます。

私が管理職から降格された方たちの相談をお受けする中でも、このような未払いの残業代が見つかるケースがよくあります。

もしも、管理職からの降格につき弁護士に相談する際には、あわせて未払いの賃金がないかなども確認してもらうといいでしょう。

以下の未払い残業代チェッカーで管理監督者に該当しない場合のおおよその未払い残業代金額を簡単に計算することができます。

管理監督者については以下の記事で詳しく解説しています。

管理監督者とは何かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

管理職からの降格や残業代請求はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

管理職からの降格や残業代請求については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。

管理職からの降格については、その有効性に関して判例に従い適切に主張を行う必要があります。また、時間外手当の請求については、交渉力の格差が獲得金額に大きく影響してきます。

リバティ・ベル法律事務所では、管理職の法律問題について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しておりますので、あなたの最善の解決をサポートします。

リバティ・ベル法律事務所では、賃金の減額や残業代請求につき、「初回相談無料」「完全成功報酬制」を採用していますので、少ない負担で気軽にご相談できる環境を整えています。

降格や残業に悩んでいる管理職の方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。

まとめ

以上のとおり、今回は、管理職からの降格が違法となる典型例3つを紹介したうえで、降格基準や降格希望についても解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・管理職の降格とは、部長や課長、係長等の職位を下げることです。

・人事権行使としての降格については、会社側の裁量が広く認められている傾向にあります。ただし、給料の減額を伴う場合は別に法的根拠が必要となりますし、大幅な減額は濫用として無効となります

・懲戒処分としての降格の場合でも、賃金の減額には法的根拠が必要であり、合理性・相当性を欠くような処分は濫用として無効となります。

・管理職からの降格が違法となる典型例は、以下の3つです。

典型例1:賃金減額の根拠を説明できないケース|根拠なし型(人事権行使)

典型例2:賃金が大幅に下がるケース|権利濫用型(人事権行使)

典型例3:懲戒権の濫用となるケース|懲戒権濫用型(懲戒権行使)

・降格が無効となる場合には、降格された時点以降の差額の賃金を遡って請求することができます。

この記事が管理職から降格されてしまい悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

![不当解雇チェッカー 不当解雇チェッカー[サイドバナー]](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2021/04/ca864075b616dde00bfeb899345fd9a6.jpg)