管理職として働いている会社を退職したいがやばいのではないかと悩んでいませんか?

責任ある立場で働いていると退職した際にトラブルになってしまわないか心配になることもありますよね。

管理職の退職がやばいと言われる理由は、会社に与える影響が大きいためです。

管理職が退職したいと思う原因はいくつかありますが、管理職も人である以上退職したいと感じることも決して無責任なことではありません。

ただし、管理職の方が退職する際には、会社から損害賠償を請求されるなどのトラブルにならないよう注意するようにしましょう。

実は、管理職の退職は「無責任」と見られがちですが、そうとは限りません。

むしろ、しっかりと準備をしたうえで退職すれば、会社にも迷惑をかけず、あなた自身も円満に次のステップに進むことができます。

この記事をとおして、管理職の退職が「やばい」と言われる背景を正しく理解し、トラブルを避けてスムーズに退職するための知識と準備のポイントを身につけていきましょう。

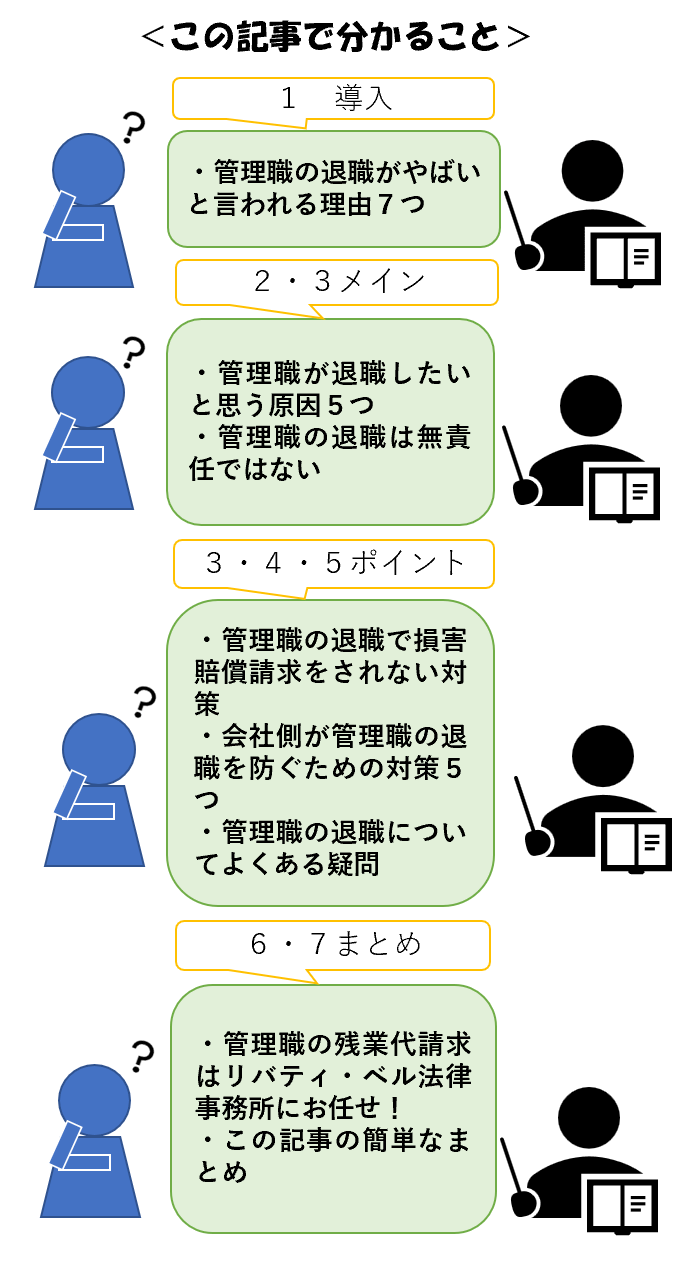

今回は、管理職の退職がやばいと言われる理由7つを説明したうえで、決して無責任ではないことや何ヶ月前に言うべきかを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、管理職として退職する際の注意点やトラブルを防ぐ方法がわかり、安心して次の一歩を踏み出すための準備ができます。

目次

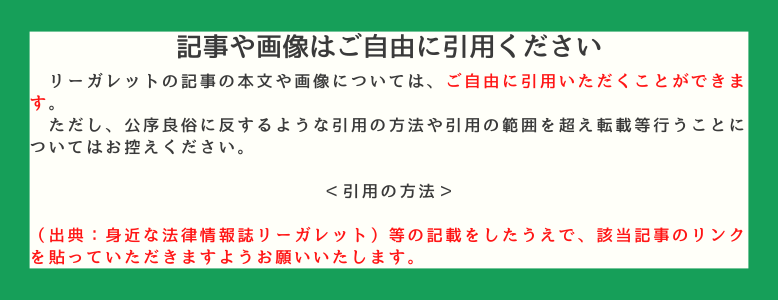

管理職の退職がやばいと言われる理由7つ

管理職の退職が「やばい」と言われるのは、会社にとって影響が大きいからです。

責任あるポジションの退職は、現場の混乱や人材流出の引き金になりかねません。

だからこそ、管理職の退職は一層慎重に進める必要があります。

例えば、管理職の退職がやばいと言われる理由としては、以下の7つがあります。

理由1:業務の停滞

理由2:競合への転職

理由3:部下の動揺

理由4:会社の評価低下

理由5:顧客対応への影響

理由6:後任の不在

理由7:損害賠償リスク

それでは、これらの理由について順番に説明していきます。

理由1:業務の停滞

管理職が退職すると、業務が一時的に滞る可能性があります。

その理由は、管理職が業務全体を把握して指示を出したり、判断したりする役割を担っているからです。

例えば、急な退職によって重要な会議の進行役がいなくなったり、決裁が止まったりして、現場が混乱するケースもあります。

業務を円滑に引き継ぐためには、時間をかけて計画的に準備することが大切です。

理由2:競合への転職

管理職が退職し、同業他社に転職することは、会社にとって脅威と見なされることがあります。

これは、在職中に得たノウハウや人脈が流出するおそれがあるからです。

例えば、営業部門の管理職がライバル企業に移ったことで、顧客がそちらに流れてしまうような事態も考えられます。

転職先の選定や情報の取り扱いには、十分注意が必要です。

理由3:部下の動揺

管理職の退職は、部下に心理的な不安や混乱を与えることがあります。

上司がいなくなることで「今後どうなるのか」と不安に思ったり、職場全体の士気が下がったりすることがあるからです。

例えば、「上司が辞めるなら自分も」と感じて転職を考え始める部下が出てくるケースもあります。

引き継ぎの際には、部下の気持ちに配慮しながら進めることが重要です。

理由4:会社の評価低下

管理職が相次いで辞めてしまうと、外部から「この会社は大丈夫か」と見られてしまうことがあります。

会社の組織体制や職場環境に問題があるという印象を与えるおそれがあるためです。

例えば、取引先や株主などのステークホルダーが不安を感じ、契約や出資を見直すことも考えられます。

会社に迷惑をかけないためにも、退職の伝え方やタイミングには注意が必要です。

理由5:顧客対応への影響

管理職は顧客との信頼関係を築いていることが多く、退職によりその関係が切れてしまうことがあります。

このような信頼の断絶は、会社の信用や売上に影響する可能性があります。

例えば、長年担当していた顧客が「もう頼めない」と取引をやめてしまうようなケースも考えられます。

引き継ぎ時には、顧客との信頼関係も丁寧に移行することが求められます。

理由6:後任の不在

管理職の退職時に後任が決まっていないと、業務に大きな支障をきたします。

とくに、専門性の高いポジションである場合、すぐに代わりを見つけるのが難しいからです。

例えば、後任が見つかるまでに数ヶ月かかってしまい、その間に業務が停滞することもあります。

退職の意思表示は、できるだけ早めに行い、後任の確保に時間をかけられるようにしましょう。

理由7:損害賠償リスク

会社に重大な損害を与える形で退職した場合、損害賠償請求をされるおそれもあります。

これは、会社法や労働契約に基づく信義則違反などを根拠にされるケースがあるからです。

例えば、引き継ぎを一切行わずに突然退職したことで業務が停止し、大きな損失が出たと主張されることがあります。

法的リスクを回避するためにも、誠実な対応と十分な準備が大切です。

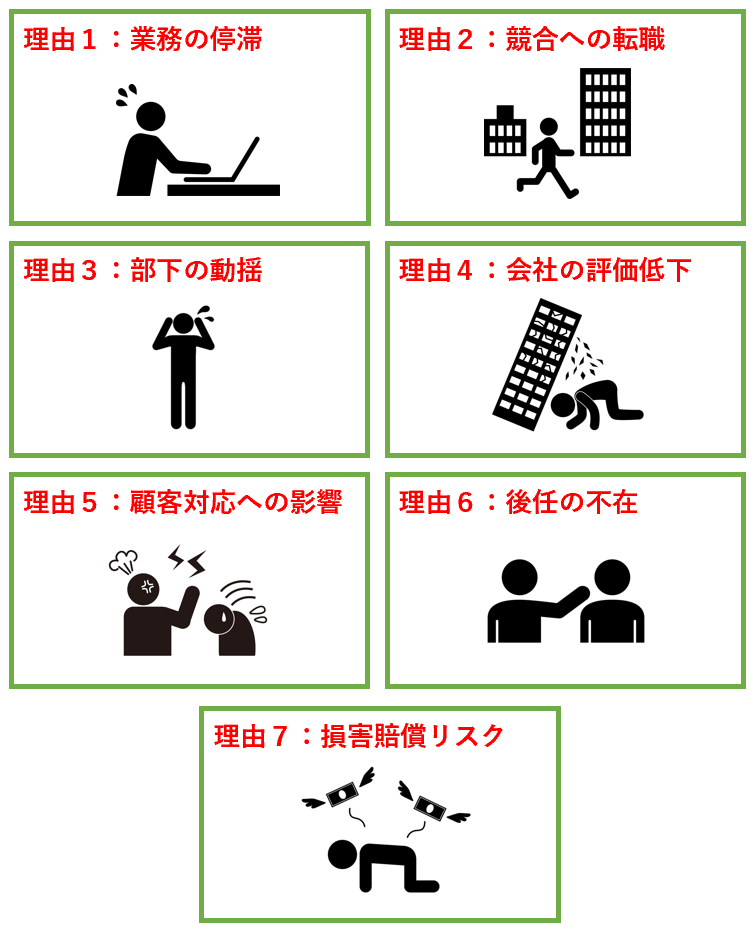

管理職が退職したいと思う原因5つ

管理職であっても、退職したいと感じるのは自然なことです。

なぜなら、責任やプレッシャーが大きく、業務負担が過度になりやすいためです。

こうした状況に耐えきれず、心身のバランスを崩してしまう方も少なくありません。

例えば、退職の原因としては以下の5つが挙げられます。

原因1:長時間労働や過重な責任

原因2:評価や成果へのプレッシャー

原因3:部下や上司との人間関係

原因4:将来への不安やキャリアの行き詰まり

原因5:会社方針や経営陣との価値観のずれ

それでは、ひとつずつ具体的に見ていきましょう。

原因1:長時間労働や過重な責任

管理職の退職理由として最も多いのが、長時間労働や重すぎる責任です。

管理職は部下のマネジメントに加え、組織の成果を出す責任を担っており、仕事量が膨大になりやすいからです。

例えば、毎日終電近くまで働いたり、休日にも対応を求められたりする中で、「これ以上は続けられない」と限界を感じてしまうケースもあります。

心身に支障が出る前に、自分の働き方を見直すことが必要です。

管理職の時間外労働については、以下の記事で詳しく解説しています。

原因2:評価や成果へのプレッシャー

成果を出すことが求められる立場にある以上、管理職は常にプレッシャーにさらされています。

成果が出なければ責任を問われ、昇進後も気が休まることが少ないからです。

例えば、「数字が足りない」と上層部から毎月詰められたり、評価面談で厳しい指摘を受け続けたりすることで、精神的に疲弊する方もいます。

過度な評価主義が、退職につながる原因になることもあるのです。

原因3:部下や上司との人間関係

人間関係のストレスも、管理職が退職を考える大きな原因です。

板挟みになりやすい立場であり、部下の不満と上司の期待の間で苦しむ場面が多いからです。

例えば、部下が指示に従わなかったり、上司から無理な要求をされたりして、どちらにも対応しなければならない状況に疲れてしまうケースがあります。

人間関係のもつれは、職場環境を一気に悪化させる要因になり得ます。

原因4:将来への不安やキャリアの行き詰まり

管理職になったものの、その先のキャリアが見えないことで不安を感じる方もいます。

昇進や専門性のあるポストが用意されていない場合、自分の成長が止まってしまうからです。

例えば、「このまま今のポジションに居続けていいのか」「転職してスキルを伸ばした方がいいのでは」と悩み続けた結果、退職を選ぶ方もいます。

キャリアの見通しが立たない状況は、離職のきっかけになりやすいのです。

原因5:会社方針や経営陣との価値観のずれ

経営方針や会社の理念に共感できなくなったとき、退職を考える管理職もいます。

重要な意思決定に関わる立場である分、自分の意見が通らず、方針に納得できないことがストレスになるからです。

例えば、「現場の意見がまったく反映されない」「利益ばかりが重視される」と感じたことで、価値観のギャップに限界を覚えることもあります。

価値観の違いは、働き続ける上で見過ごせない問題です。

管理職の退職は無責任ではない

管理職であっても、退職すること自体が無責任だとは限りません。

なぜなら、労働者には「退職する自由」が法的に認められており、管理職だからといって退職の自由が制限されるわけではないからです。

民法では、期間の定めがない雇用契約の場合、原則として退職の意思表示から2週間が経過すれば契約を終了できると定められています。

これは管理職であっても例外ではなく、退職する権利は誰にでもあるという考え方が基本です。

例えば、「あなたは管理職なのだから辞めるのは無責任だ」と言われたとしても、それだけで退職を思いとどまる必要はありません。

ただし、退職のタイミングや引き継ぎの方法によっては、周囲に混乱を与えてしまうこともあります。

そのため、無責任と言われないためには、できる限り丁寧な引き継ぎを行ったり、早めに退職の意思を伝えたりすることが大切です。

誠実な姿勢で準備すれば、管理職であってもきちんと理解され、円満な退職が可能になります。

管理職の退職で損害賠償請求をされない対策

管理職が退職する際、会社から損害賠償請求を受けるリスクもゼロではありません。

特に重要な情報や業務を扱っていた場合、退職の仕方によってトラブルになることがあるからです。

そうしたリスクを回避するには、適切な準備と注意が欠かせません。

例えば、管理職の退職で損害賠償請求をされない対策としては以下の4つが挙げられます。

対策1:引継ぎをする

対策2:秘密情報を持ち出さない

対策3:データを消さない

対策4:競業避止義務の有無や有効性を確認する

それでは、順に詳しく見ていきましょう。

会社からの損害賠償請求については、以下の記事でも詳しく解説しています。

対策1:引継ぎをする

引継ぎをきちんと行うことは、損害賠償リスクを防ぐ上で非常に重要です。

なぜなら、管理職の業務が突然止まると、会社が損害を受ける可能性があるからです。

例えば、重要な案件の進行状況や顧客とのやり取りを伝えずに退職したことで、会社が損害を受けたとして責任を問われるケースもあります。

退職日までに、業務のマニュアル化や後任者への口頭説明などを行い、会社に不利益が出ないよう誠実に対応することが大切です。

対策2:秘密情報を持ち出さない

会社の機密情報を持ち出さないことも、損害賠償を避けるために必要な配慮です。

管理職は営業戦略や顧客リストなど、会社にとって重要な情報に触れる立場にあるため、情報の取扱いには特に注意が必要です。

例えば、USBに顧客データをコピーして持ち出したり、クラウドから社内資料を自宅のPCに移したりする行為は、情報漏洩とみなされて損害賠償の対象となることもあります。

退職時には、会社の情報は一切持ち出さず、返却や削除の確認を徹底しましょう。

対策3:データを消さない

会社の業務データを勝手に削除することも、損害賠償につながるおそれがあります。

その理由は、業務遂行に必要な情報が失われることで、会社が業務を継続できなくなる可能性があるからです。

例えば、重要な取引の記録や、顧客対応の履歴などを削除した結果、会社が信用を失って損害を受けるケースも考えられます。

自分が使用していたデータは、削除せずにきちんと引き継ぎ、会社の資産として残しておくことが必要です。

対策4:競業避止義務の有無や有効性を確認する

退職後に同業他社へ転職する場合は、「競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)」があるかを事前に確認しましょう。

この義務がある場合、一定期間・地域内で同業他社で働くことが制限されることがあります。

例えば、雇用契約書や就業規則に「競業避止義務に違反した場合は損害賠償請求する」と書かれていた場合、それに違反するとトラブルになる可能性もあります。

ただし、競業避止義務が無制限に認められるわけではなく、有効かどうかは「職種の限定性」や「制限の期間・範囲」などで判断されます。

不安な場合は、弁護士に確認してから転職活動を進めることが安心です。

5 会社側が管理職の退職を防ぐための対策5つ

会社側も、優秀な管理職に辞められては困ると考えています。

なぜなら、管理職が辞めてしまうと業務の停滞や職場の混乱が生じるため、企業としては人材の流出を防ぐ必要があるからです。

また、働く側にとっても「こうした対策をしている会社なら安心して働ける」と判断する材料になります。

例えば、管理職の退職を防ぐための対策としては、以下の5つがあります。

対策1:業務負担を適正にする

対策2:人事評価制度を見直す

対策3:キャリアパスを明確にする

対策4:経営陣とのコミュニケーションを重視する

対策5:管理職向けの相談体制を整える

それでは、これらの対策について順番に説明していきます。

対策1:業務負担を適正にする

会社が管理職の退職を防ぐには、まず業務負担を適正にすることが必要です。

管理職は業務量が過剰になりやすく、そのままでは心身ともに疲弊してしまうからです。

例えば、部下の業務まで抱え込んでしまっていたり、会議や報告が多すぎたりする状態では、長く働き続けるのは難しくなります。

会社が業務の見直しやチームでの役割分担を進めることで、退職のリスクを下げることができます。

対策2:人事評価制度を見直す

人事評価制度の見直しも、管理職のモチベーションを維持するために重要です。

成果だけで評価される制度では、努力が報われないと感じてしまい、退職の引き金になることがあるからです。

例えば、短期的な数字だけで判断されたり、評価の根拠が不透明だったりすると、不公平感を抱かせてしまいます。

納得感のある評価制度を整えることで、管理職が「ここで働き続けよう」と思える環境につながります。

対策3:キャリアパスを明確にする

管理職が「この先どうなるのか見えない」と感じると、退職を検討しやすくなります。

そのため、会社はキャリアパスを明確に示すことが大切です。

例えば、「このポジションで〇年働いたら役員候補になれる」といった具体的な道筋があると、将来の展望が描きやすくなります。

中長期的な成長を支援する仕組みがある会社は、管理職にとって魅力的な職場といえます。

対策4:経営陣とのコミュニケーションを重視する

経営陣と現場の管理職との間に距離があると、価値観のずれから退職につながることがあります。

だからこそ、会社は上層部と現場の意見交換の機会を定期的に設ける必要があります。

例えば、管理職が経営方針に納得できなかったり、自分の意見が無視されていると感じたりすると、不信感が募っていきます。

経営層との対話の場があることは、管理職の信頼感やエンゲージメントを高める効果があります。

対策5:管理職向けの相談体制を整える

管理職は「弱音を吐けない立場」と感じてしまいがちです。

そのため、会社が専用の相談窓口やメンタルヘルス支援を設けることも大切な対策となります。

例えば、「困っていることがあればここに相談していい」と安心できる環境があれば、孤立感やストレスが軽減され、退職の抑止にもつながります。

管理職がひとりで抱え込まなくてすむよう、会社側の支援体制の充実が求められます。

管理職の退職についてよくある疑問

管理職の退職についてよくある疑問としては、以下の4つがあります。

Q1:退職後に残業代請求できる?

Q2:管理職の上手な退職の仕方は?

Q3:管理職にならなきゃ良かったと感じる理由は?

Q4:管理職の退職は何ヶ月前に言うべき?

それでは、これらの疑問について順番に解消していきましょう。

Q1:退職後に残業代請求できる?

A.退職後でも、一定の条件を満たせば残業代を請求することができます。

これは、残業代が法律上の賃金として認められており、支払わなければならない義務が会社側にあるからです。

たとえ「管理職」として働いていたとしても、労働基準法上の「管理監督者」に該当しなければ、残業代の支払い対象となります。

例えば、役職が部長であっても、出退勤時間の自由がなく、実質的に一般社員と変わらない働き方をしていた場合には、残業代の支払い義務が発生することがあります。

退職していても、請求には3年の時効がありますので、過去の未払い分について相談を検討してもよいでしょう。

「自分は管理職だったから無理かも…」と決めつけず、まずは働き方の実態に基づいて確認することが大切です。

Q2:管理職の上手な退職の仕方は?

A.管理職であっても、法律上は会社の同意がなくても退職できます。

ただし、会社によっては退職届を受け取らなかったり、損害賠償を示唆したりすることもあるため、2週間以上前に意思表示をし、誠実に引き継ぎを行うことが大切です。

証拠の確保や退職届の提出、有給休暇の消化、貸与物の返却など、段階的な手順を意識しましょう。

退職金や未払残業代の請求も視野に入れつつ、迷った場合は退職前に弁護士へ相談するのがおすすめです。

Q3:管理職にならなきゃ良かったと感じる理由は?

A.管理職になってから「やっぱり向いていなかった」「ならなきゃ良かった」と感じる人は少なくありません。

これは、想像していたよりも負担やプレッシャーが大きく、自分らしい働き方ができなくなると感じてしまうことが多いからです。

例えば、「現場が好きだったのに管理業務ばかりになった」「評価ばかり気にして働くのがつらい」といった声も聞かれます。

管理職の仕事は責任も大きいですが、その分やりがいや裁量が広がるという面もあります。

もし現在の働き方に悩んでいる場合は、環境を変えることで、別の形で力を発揮できる可能性もあります。

Q4:管理職の退職は何ヶ月前に言うべき?

A.法律上は、期間の定めのない雇用契約では、退職日の2週間前に申し出れば、会社の承諾がなくても退職できます(民法627条1項)。

ただし、管理職の退職は業務への影響が大きいため、できる限り早めに伝えることが望ましいです。

例えば、後任の選定や引き継ぎに時間がかかる場合、1か月程度前に申し出ることで、トラブルや混乱を防ぎやすくなります。

退職届を受理しない、損害賠償を示唆するといった引き止めがあっても、2週間以上前の意思表示と誠実な引き継ぎがあれば、責任を問われる可能性は低いです。

不安がある場合は、退職届に「〇月〇日をもって退職いたします」と明記し、内容証明郵便で送ることも検討しましょう。

退職は労働者の権利なので、適切な準備をもって早めに伝えることが円満退職の第一歩です。

管理職の残業代請求はリバティ・ベル法律事務所にお任せ!

管理職の残業代請求については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。

残業代請求については、交渉力の格差が獲得金額に大きく影響してきます。

とくに管理職の場合には、管理監督者性についての見通しを分析したうえで、有利な証拠や反論を準備することが成功の鍵となります。

リバティ・ベル法律事務所では、残業代請求について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しておりますので、あなたの最善の解決をサポートします。

リバティ・ベル法律事務所では、残業代問題に関して、「初回相談無料」「完全成功報酬制」を採用していますので、少ない負担で気軽にご相談できる環境を整えています。

残業代の未払いに悩んでいる方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。

まとめ

以上のとおり、今回は、管理職の退職がやばいと言われる理由7つを説明したうえで、決して無責任ではないことや何ヶ月前に言うべきかを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

・管理職の退職がやばいと言われる理由としては、以下の7つがあります。

理由1:業務の停滞

理由2:競合への転職

理由3:部下の動揺

理由4:会社の評価低下

理由5:顧客対応への影響

理由6:後任の不在

理由7:損害賠償リスク

・退職の原因としては以下の5つが挙げられます。

原因1:長時間労働や過重な責任

原因2:評価や成果へのプレッシャー

原因3:部下や上司との人間関係

原因4:将来への不安やキャリアの行き詰まり

原因5:会社方針や経営陣との価値観のずれ

・管理職であっても、退職すること自体が無責任だとは限りません。

・管理職の退職で損害賠償請求をされない対策としては以下の4つが挙げられます。

対策1:引継ぎをする

対策2:秘密情報を持ち出さない

対策3:データを消さない

対策4:競業避止義務の有無や有効性を確認する

・管理職の退職を防ぐための対策としては、以下の5つがあります。

対策1:業務負担を適正にする

対策2:人事評価制度を見直す

対策3:キャリアパスを明確にする

対策4:経営陣とのコミュニケーションを重視する

対策5:管理職向けの相談体制を整える

この記事が管理職として働いている会社を退職したいがやばいのではないかと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

![不当解雇チェッカー 不当解雇チェッカー[サイドバナー]](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2021/04/ca864075b616dde00bfeb899345fd9a6.jpg)