会社から退職勧奨をされたものの、どこに相談すればいいかがわからず悩んでいませんか?

会社から退職勧奨をされたものの、どこに相談すればいいかがわからず悩んでいませんか?

あまり経験したことがない事態に誰に相談すればいいか困ってしまいますよね。

結論から言うと、退職勧奨をされた場合には、以下の3つのいずれかに相談することがおすすめです。

・弁護士

・労働組合

・労働局

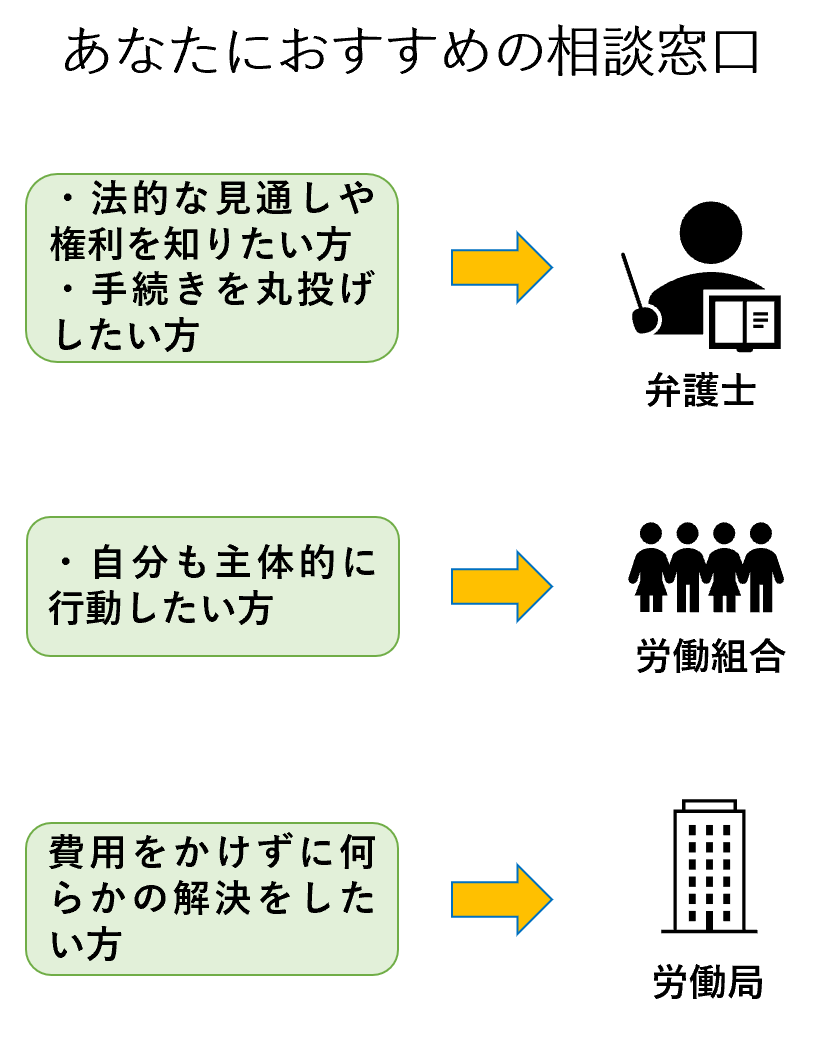

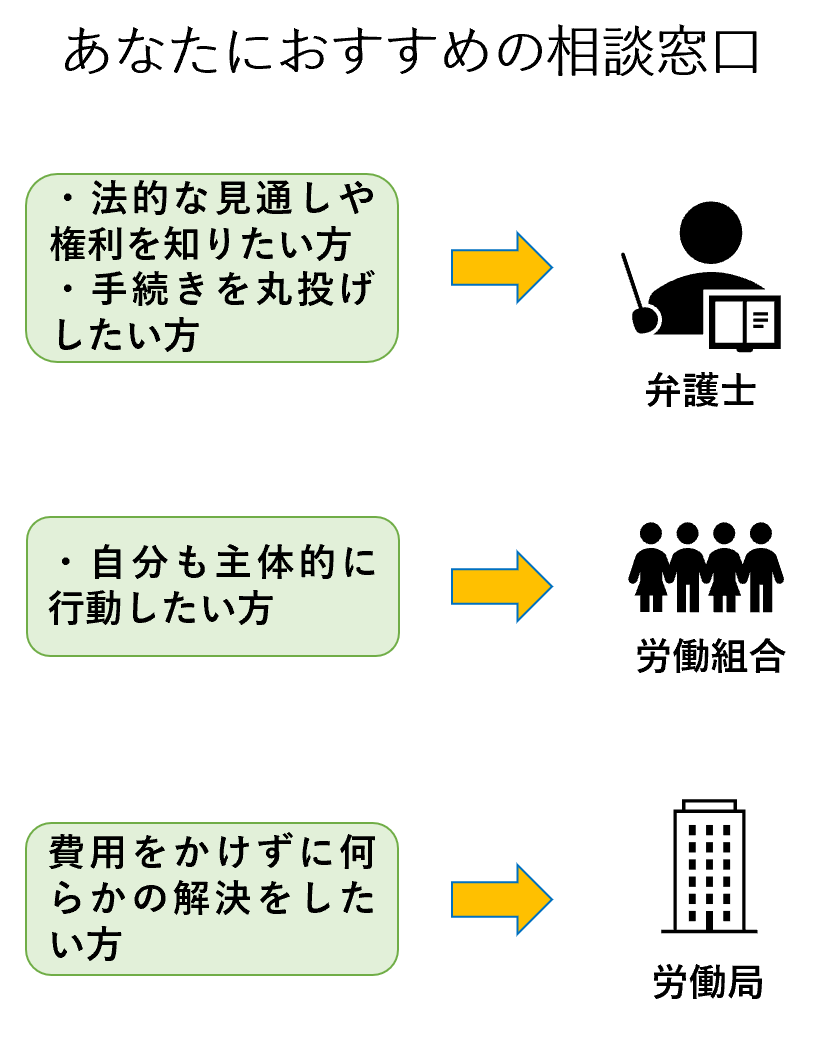

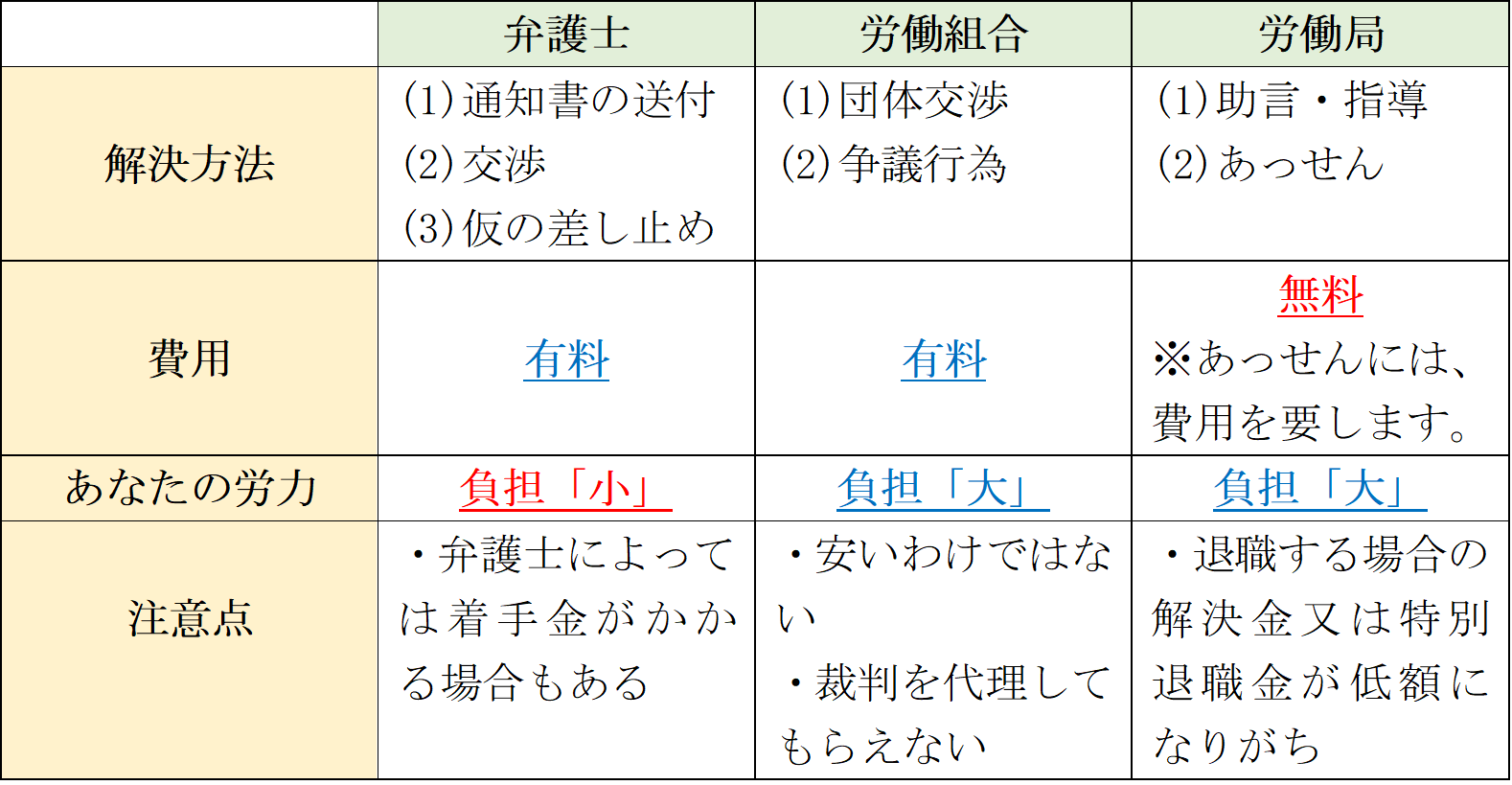

これらの相談窓口にはいずれも特徴がありますが、それぞれ以下のような方におすすめです。

これに対して、以下の相談先では、退職勧奨にどのように対処すればいいのかという相談には対応してもらえない場合がありますので注意が必要です。

これに対して、以下の相談先では、退職勧奨にどのように対処すればいいのかという相談には対応してもらえない場合がありますので注意が必要です。

・労働基準監督署

・ハローワーク

退職勧奨の相談を成功させるためには、あなたに合った相談窓口を選ぶだけではなく、ある程度準備をしてから行くといいでしょう。あなたの相談内容が具体的になれば、それに応じて、より充実した助言をもらうことができます。

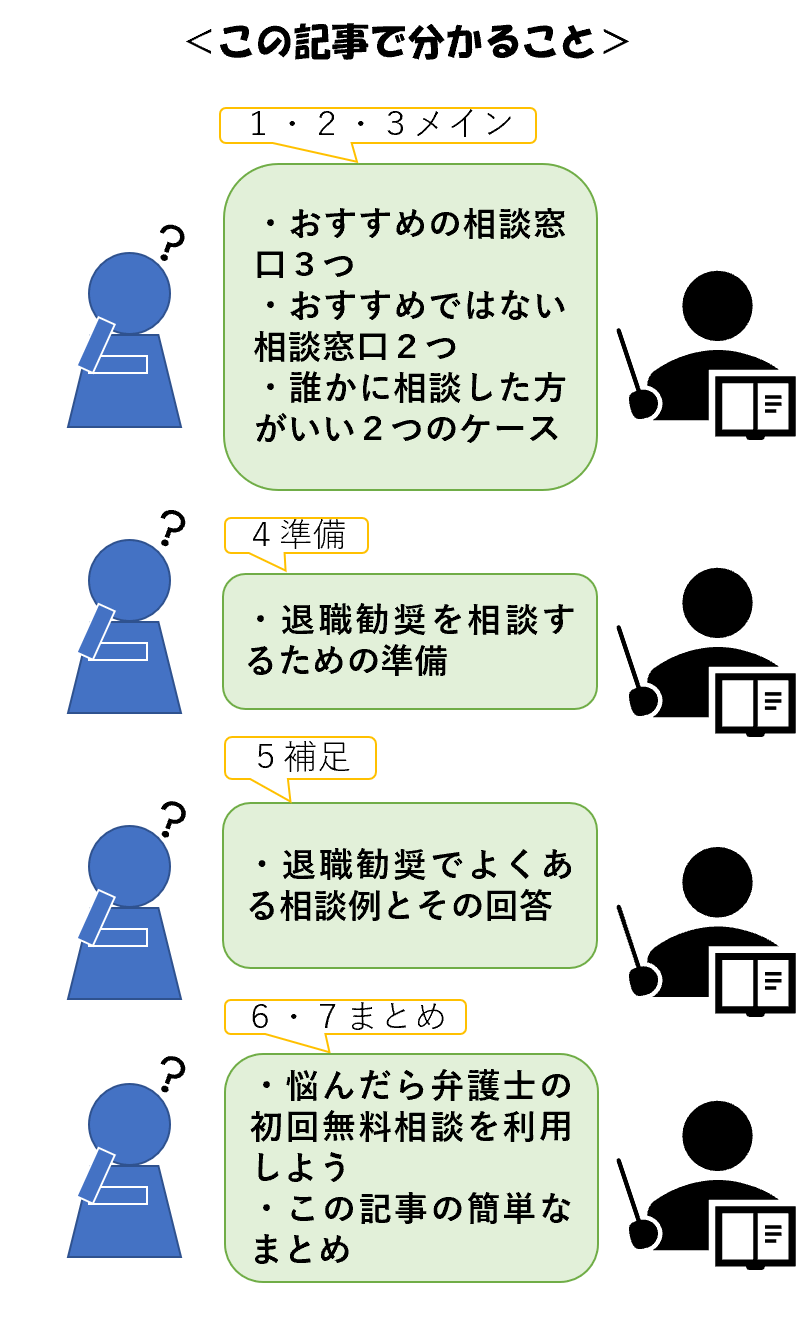

今回は、退職勧奨をされた場合の「おすすめの相談窓口」と「相談成功の秘訣」を解説します。

具体的には以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば退職勧奨についての悩みをどこに相談すればいいかがわかるはずです。

目次

退職勧奨された方に「おすすめ」の相談窓口3つ

退職勧奨の相談窓口はいくつかありますが、おすすめなのは以下の3つです。

・弁護士

・労働組合

・労働局

相談窓口ごとにそれぞれ特徴がありますので、あなたに合った相談先を見つけられるといいでしょう。

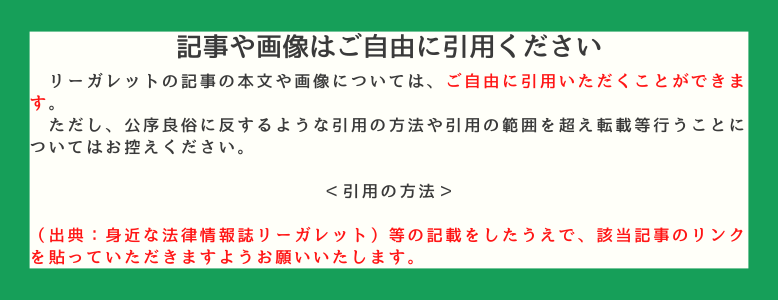

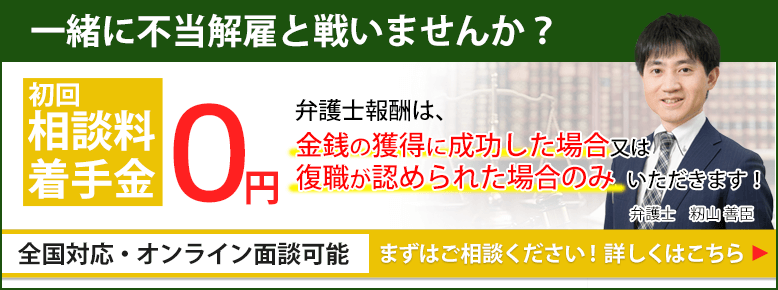

各相談窓口の特徴を整理すると以下のとおりです。

それでは各相談窓口の特徴を詳しく説明していきます。

弁護士

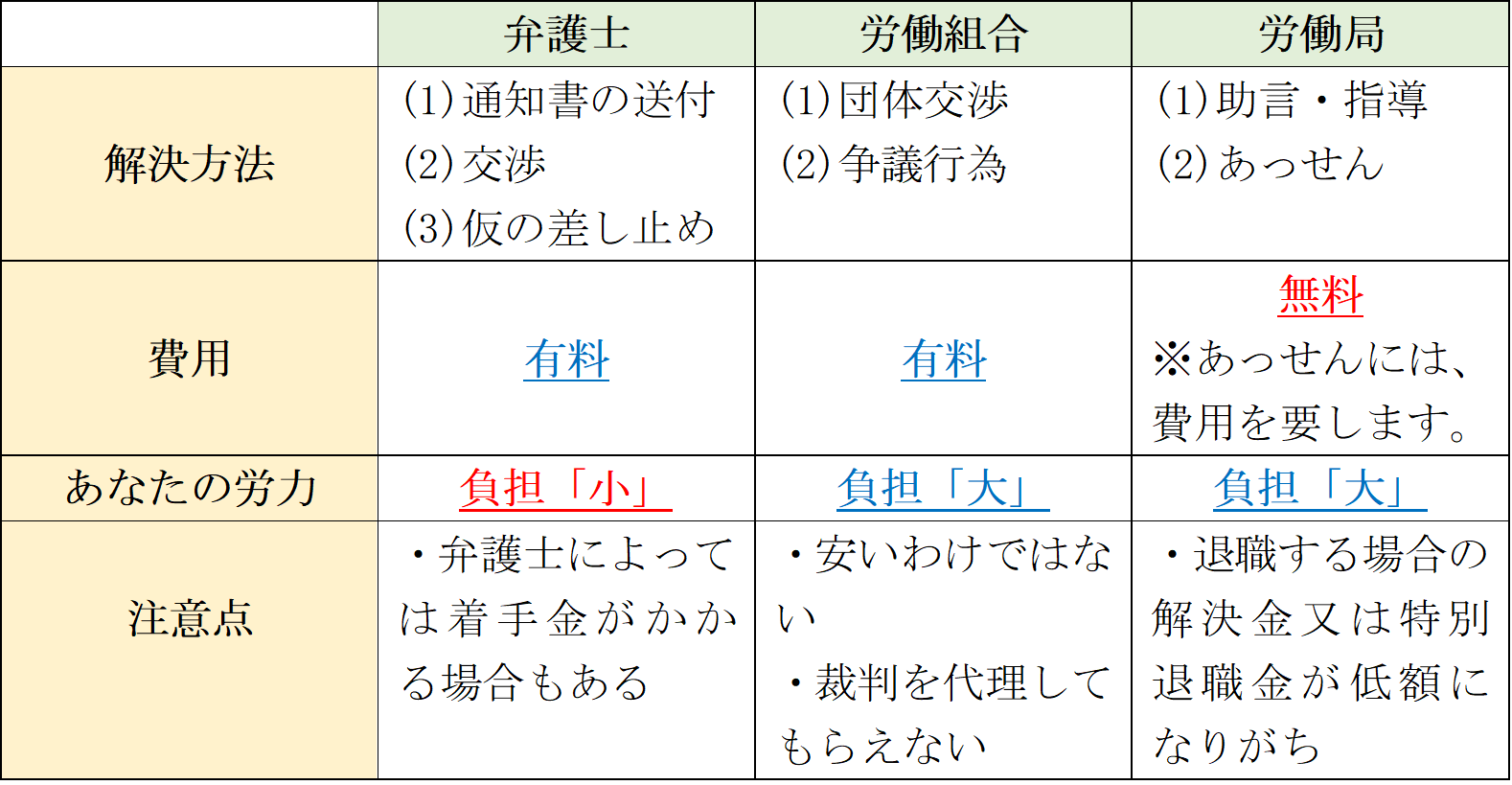

弁護士は、法律の専門家です。法律や判例の知識を使って、退職勧奨の問題を解決することができます。

今回の3つの相談窓口の中では、唯一、裁判所を使った手続きを代理することができます。

解決方法

弁護士が退職勧奨問題を解決する方法は、通知書の送付や交渉、裁判所を利用した手続き(仮の差し止め・慰謝料請求)となります。

まず、弁護士は、あなたから退職勧奨の相談を受けて受任をすると、会社に対して、それ以降は本人に直接連絡をしないように通知書を送付します。これにより、多くの場合、あなたへの退職勧奨は行われなくなります。

もしも、あなたが条件次第では、退職勧奨に応じてもいいと考えている場合には、弁護士はあなたの代わり退職条件などを交渉することもできます。

また、あなたが退職勧奨に応じるつもりがないのに会社から執拗に退職勧奨が繰り返されるような場合には、弁護士は裁判所を利用して、「仮の差し止め」や「慰謝料の請求」をすることも可能です。

費用

退職勧奨の弁護士費用については、主に「着手金」と「報酬金」が設定されている事務所が多いです。

着手金とは、事件の成功不成功にかかわらず依頼する場合に必要となる費用です。退職勧奨の場合の着手金の相場は、10万円~30万円程度です。

報酬金とは、事件が成功した場合にその利益に応じて一定の割合を支払う費用です。退職勧奨の場合の報酬金の相場は、10%~20%程度です。

あなたの労力

弁護士に依頼して解決する場合にあなたが負担する労力は、弁護士からの質問に回答したり、必要がある場合に弁護士との面談に応じたりする程度です。

会社との交渉や書面の作成は全て弁護士が行います。つまり、あなたは弁護士に手続きを丸投げしてしまうことができるのです。

注意点

弁護士に依頼する場合の注意点は、弁護士によっては着手金がかかる場合もあることです。

着手金を支払った場合には、仮に望んだ解決ができなかったとしても、支払った費用は戻ってきませんので注意が必要です。

ただし、着手金を0円にしている弁護士も増えてきていますのでリスクが気になる方は探してみるといいでしょう。

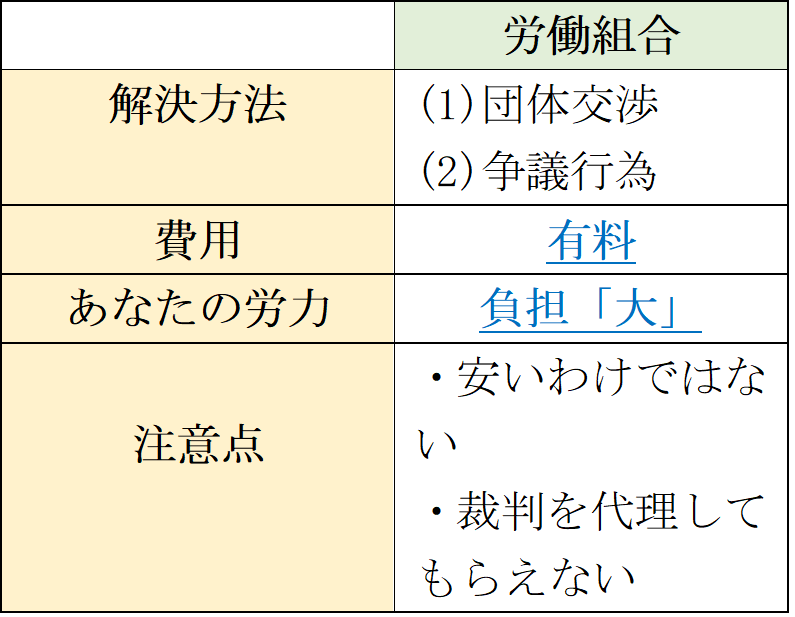

労働組合

労働組合は、労働者が主体となり自主的に労働条件の維持改善をしていくための団体です。

解決方法

労働組合に相談した場合の解決方法は、団体交渉や争議行為です。

団体交渉とは、会社との間で労働条件や勤務環境の交渉を行うものです。

争議行為とは、会社への要求を実現するためにストライキなどの行為を行うものです。

団体交渉や争議行為については、以下の記事で詳しく解説しています。

費用

労働組合に相談した場合の費用は、有料です。

加入金や毎月の組合費、解決金などが支払われた場合にはその割合に応じた費用が必要となることが一般的です。

あなたの労力

労働組合に加入して解決しようとする場合のあなたの労力は少ないとはいえません。

団体交渉や争議行為は、あなた自身も組合員の一員として主体的に行動していく必要があるためです。

注意点

労働組合に相談した場合の注意点の1つ目は、安いわけではないことです。労働組合に相談すれば安く解決できると考えている人もいるようですが、そのような発想で労働組合に頼むのは誤りです。

労働組合に相談した場合の注意点の2つ目は、裁判を代理してもらえるわけではないことです。団体交渉や争議行為で解決できない場合には、別途弁護士に依頼しなければならないことがあります。

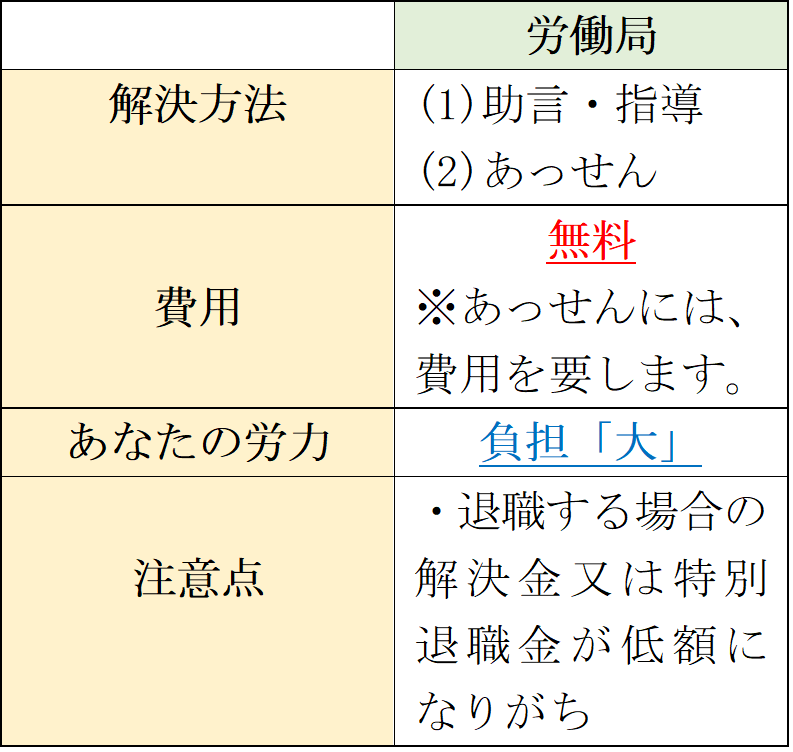

労働局

労働局は、情報の提供や相談、並びに助言や指導、紛争調整委員会によるあっせんを行っています。

全国に設置されており、都道府県労働局の所在地は以下のとおりです。

解決方法

労働局に相談した場合の解決方法は、助言・指導とあっせんになります。

助言・指導というのは、あなたからの相談があった場合に、相談員又は労働局の職員が会社の方を呼び出して、事情聴取を行い、必要に応じて書面又は口頭で助言・指導するものです。

あっせんとは、上記の助言・指導でも解決しないような場合に行われる裁判外紛争解決手続きの1つです。労働問題の専門家が間に入り、主張の要点を確かめ、調整を行います。

費用

労働局への相談は、無料です。

ただし、あっせんを申し立てる場合には、申立費用が必要です。

あなたの労力

労働局への相談やあっせんを利用して解決する場合のあなたの労力は少ないとはいえません。

あっせんの申し立てや交渉をあなた自身が行わなければいけないためです。

注意点

労働局に相談した場合の注意点は、金銭解決をする場合の和解金額が低くなりがちなことです。

あっせんが権利関係に関する心証形成の審理を行うことなく、迅速に金銭的解決を図るための手続きとして利用されているためです。

まとめ|おすすめの相談窓口

以上の各相談窓口の特徴を踏まえた上で、あなたにおすすめな相談先をまとめると以下のとおりです。

退職勧奨をされた方に「おすすめではない」相談窓口2つ

退職勧奨された方におすすめではない相談窓口として以下の2つがあります。

・労働基準監督署

・ハローワーク

これらの窓口では、退職勧奨にどのように対処すればいいのかという相談には対応してもらえない場合がありますので注意が必要です。

順番に説明していきます。

労働基準監督署

退職勧奨にどのように対処すればいいかを労働基準監督署に相談することはおすすめできません。

なぜなら、労働基準監督署は、労働基準法違反の事実について、監督を行う機関だからです。

退職勧奨を行うこと自体は、労働基準法で何ら禁止されていないのです。

そのため、労働基準監督署に相談しても動いてもらえない可能性が高いです。

ハローワーク

退職勧奨にどのように対処すればいいかをハローワークに相談することはおすすめできません。

なぜなら、ハローワークでは、失業保険や再就職についての相談はできますが、退職勧奨に応じるべきかどうかや退職条件が妥当かどうかを相談することはできないためです。

ただし、退職勧奨に応じた方が「離職票に記載された離職理由」に異議がある場合などには、失業保険の問題となりますのでハローワークに相談することが適切です。

退職勧奨を誰かに相談した方がいい2つのケース

退職勧奨を一度されただけで、これを拒否したら、その後行われなくなったという場合には、すぐにこれを相談する必要性が高いとは言えないでしょう。

これに対して、退職勧奨を誰かに相談した方がいいケースとしては、例えば以下の2つの場合があります。

ケース1:何度も退職勧奨されている場合

ケース2:退職条件に悩んでいる場合

それぞれのケースについて説明していきます。

ケース1:何度も退職勧奨されている場合

退職勧奨を誰かに相談した方がいいケースの1つ目は、何度も退職勧奨をされている場合です。

あなたが退職勧奨を拒否する意思を明確に示しているにもかかわらず、会社がこれをやめない場合には、第三者の力を借りることが解決への近道となります。

退職勧奨は、本来、労働者の意思を尊重する形で行わなければいけません。そのため、拒絶の意思が示されているのに、これを執拗に行うことは違法となるのです。

このような場合には、例えば弁護士に通知書で退職勧奨をやめるように警告してもらうことが効果的です。

弁護士からの通知があると会社も顧問弁護士に相談することが通常ですので、違法なことは行わないようにと助言される可能性が高いでしょう。

ケース2:退職条件に悩んでいる場合

退職勧奨を誰かに相談した方がいいケースの2つ目は、退職条件に悩んでいる場合です。

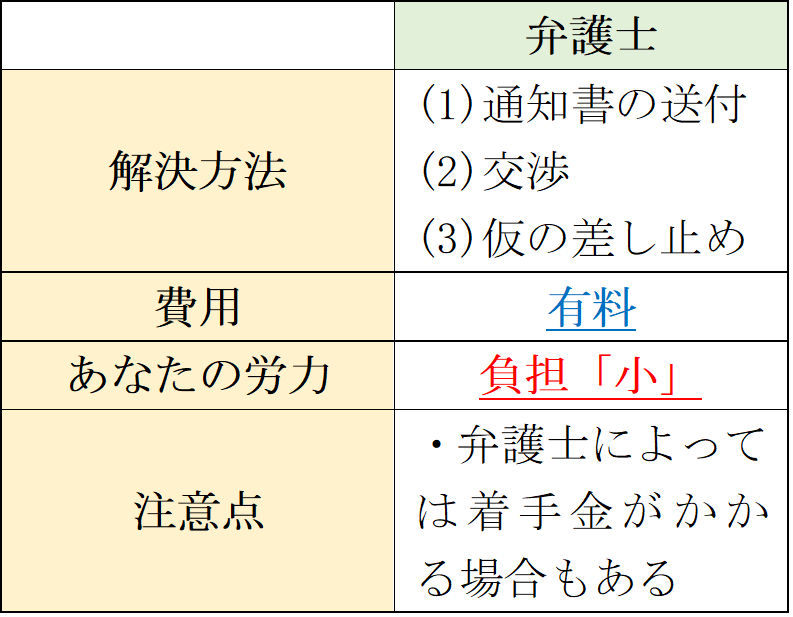

あなたが条件次第では退職勧奨に応じてもいいと考えているものの、会社から提案されている条件が妥当か判断できない場合には、第三者に相談するべきです。

退職勧奨の条件の妥当性についてはその事案ごとに判断すべきものです。様々な要素を考慮して決めますので経験がないと悩むことが多いでしょう。

特に、解決金又は特別退職金については、3か月分~6か月分程度が相場とは言われていますが、これよりも少なくなることも、多くなることもあります。

退職条件については、弁護士に代わりに交渉してもらったり、労働組合に加入して交渉を行ったりすることも有用です。

退職勧奨を相談するための準備

退職勧奨を相談する際には、準備をしておくと相談内容も充実します。

具体的には、相談に行く際には、以下のことをしておくといいでしょう。

・あなたが望む解決を考えておく

・退職勧奨されるに至る事実関係を整理しておく

・メールやチャット、交付された書面を集めておく

順番に説明していきます。

あなたが望む解決を考えておく

退職勧奨を相談する際の準備の1つ目は、あなたが望む解決を考えておくことです。

退職勧奨に対してどのように対応するかについては、あなたがどのような解決を考えているかにより大きく変わってきます。

勿論、相談してみないことにはどのような解決が可能なのかもわからないでしょう。相談をすればどのような解決が可能かを丁寧に教えてもらえるはずです。

ただし、どの相談先でも、「あなたが絶対に退職に応じたくないのか」「条件次第では退職に応じてもいいのか」を尋ねられます。

この質問については、あなたの意思を答えられるようにしておいた方がいいでしょう。より具体的に、あなたの望む解決に向けた見通しや方針を助言してもらえるためです。

退職勧奨をされた場合の選択肢については、以下の記事で詳しく解説しています。相談する前に確認しておくと理解しやすくなるはずです。

退職勧奨をされるに至る事実関係を整理しておく

退職勧奨を相談する際の準備の2つ目は、退職勧奨をされるに至る事実関係を整理しておくことです。

あなたが退職勧奨をされている理由により、「退職勧奨を拒否した場合の会社の対応」や「退職条件を協議する際の会社の提案」が異なってくるためです。

以下の事情を整理しておきましょう。

⑴ 基本情報

・入社日

・業務内容

・役職

・賃金額

・雇用期間の有無

⑵ 退職勧奨の理由

・成績不良、素行不良、業務命令違反、経営不振等

⑶ 退職勧奨の経過

・面談をした日、面談の回数

・面談の内容

・会社の提示した条件

・あなたの回答

メールやチャット、交付された書面を集めておく

退職勧奨を相談する際の準備の3つ目は、メールやチャット、交付された書面を集めておくことです。

相談する際に記憶だけを前提にすると不明確になったり、事実と齟齬があったりして、正確な助言を得られない可能性があります。

可能な範囲で客観的な資料を持参するといいでしょう。

退職勧奨の相談の場合には、以下の資料を集めるといいでしょう。

・退職を促すメールやチャット及びこれに対するあなたの回答

・面談の際に交付された退職条件通知書や退職合意書案

・面談の録音

録音を持参する場合には、相談時間の制約からすべてを聞いてもらうことは難しいでしょうから、特に聞いてもらいたい部分の録音時間をメモしておくといいでしょう。

退職勧奨の録音については、以下の動画でも詳しく解説しています。

退職勧奨通知書については、以下の記事で詳しく解説しています。

退職勧奨でよくある相談例とその回答5つ

退職勧奨でよくある相談例としては、以下の5つがあります。

相談例1:退職勧奨は拒否してもいいのか

相談例2:特別退職金として2か月分の給料額を払うと言われたが妥当か

相談例3:自己都合退職と言われたが会社都合退職ではないか

相談例4:繰り返し退職勧奨されているが慰謝料を請求できないか

相談例5:退職届に署名押印をしてしまったが争うことはできないか

以下では、一般論として可能な範囲でその回答を紹介していきます。

相談例1:退職勧奨は拒否してもいいのか

退職勧奨でよくある相談例の1つ目は、退職勧奨は拒否してもいいのかです。

結論から言えば、退職勧奨は誰でも自由に拒否することが可能です。

なぜなら、退職勧奨は会社からのお願いに過ぎず、あなたがこれに応じる義務は全くないためです。

ただし、解雇事由がある場合には、あなたが退職勧奨を拒否した後に解雇されてしまうリスクがあります。

退職勧奨を拒否した方がいいのか、退職条件の協議をした方がいいのかは、解雇の見通しも考慮する必要がありますので、弁護士に相談してみることをおすすめします。

退職勧奨の拒否については、以下の記事で詳しく解説しています。

退職勧奨された場合のNG行動と正しい対処法は、以下の動画でも詳しく解説しています。

相談例2:特別退職金として2か月分の給料額を払うと言われたが妥当か

退職勧奨でよくある相談例の2つ目は、特別対処金として2か月分の給料額を支払うと言われたが妥当かです。

2か月分と言うのは一つの例にすぎませんが、会社から提案された金額が妥当かという相談はよくあります。

退職勧奨についての解決金又は特別退職金の相場は、賃金3か月分~6か月分程度と言われています。

しかし、事案により妥当な金額も変わってきます。例えば、解雇をする十分な理由がある場合には賃金1か月分~3か月分程度で協議されることもあるでしょうし、解雇の理由がないことが明らかな場合には賃金6か月分~1年分程度で協議がされることもあります。

退職勧奨の解決金又は特別退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。

相談例3:自己都合退職と言われたが会社都合退職ではないか

退職勧奨でよくある相談例の3つ目は、自己都合退職と言われたが会社都合退職ではないかです。

退職勧奨については、解雇と同様、これにより退職に応じた場合には会社都合退職とされる傾向にあります。

しかし、会社によっては、退職勧奨に労働者が応じた場合でも、離職票に自己都合と記載することがあります。会社都合退職とすると助成金を得られなくなる可能性があるためです。

そのため、退職勧奨に応じる際には、離職理由についても、「会社都合とするのか」「自己都合とするのか」を明確に決めておくことが肝要です。

既に、退職してしまっていて、会社から離職票の離職理由欄に自己都合退職と記載されてしまった場合には、ハローワークに行き離職理由に異議がある旨を伝えましょう。その際には、退職勧奨が行われていた証拠を持参するとスムーズです。

退職勧奨と会社都合退職については、以下の記事で詳しく解説しています。

会社都合退職については、以下の動画でも詳しく解説しています。

相談例4:繰り返し退職勧奨されているが慰謝料を請求できないか

退職勧奨でよくある相談例の4つ目は、繰り返し退職勧奨されているが慰謝料を請求できないかです。

退職勧奨は、労働者の意思を尊重する形で行わなければいけないので、労働者が拒絶の意思を示しているのに執拗にこれを行えば違法となります。

違法な退職勧奨がなされた場合には、不法行為として慰謝料が肯定されることもあります。

違法な退職勧奨による慰謝料の相場は、20万円~100万円程度です。

違法な退職勧奨と慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。

相談例5:退職届に署名押印をしてしまったが争うことはできないか

退職勧奨でよくある相談例の5つ目は、退職届に署名押印をしてしまったが争うことができないかです。

結論から言うと、退職届を出してしまった場合でも、これを取り消すことができる場合があります。

強迫された場合や、騙された場合、本心ではなかった場合などです。

退職届提出後の取り消しについては、以下の記事で詳しく解説しています。

どこに相談するか悩んだら弁護士の初回無料相談を利用しよう!

退職勧奨について、この記事を読んでもどこに相談するか悩んでいる場合には、弁護士の初回無料相談を利用することがおすすめです。

弁護士の初回無料相談を利用すれば費用をかけずに法的な見通しについて助言をしてもらうことができます。

また、労働問題に注力している弁護士に相談すれば、これまでの経験から、退職勧奨をされた場合に注意すべき点も教えてもらうことができます。

もしも、他の相談窓口の方が適切な場合には、その旨を助言してもらえるはずです。

そのため、まずは弁護士の初回無料相談を利用してみることがおすすめなのです。

まとめ

以上のとおり、今回は、退職勧奨をされた場合の「おすすめの相談窓口」と「相談成功の秘訣」を解説しました。

この記事の要点を簡単にまとめると以下のとおりです。

退職勧奨をされた場合におすすめの相談窓口には、弁護士、労働組合、労働局の3つがあります。

それぞれの特徴を整理すると以下のとおりです。

これらの特徴を踏まえた上で、あなたにおすすめの相談先をまとめると以下のとおりです。

退職勧奨の相談をする際には以下の準備をしておくことが大切です。

・あなたが望む解決を考えておく

・退職勧奨されるに至る事実関係を整理しておく

・メールやチャット、交付された書面を集めておく

この記事が退職勧奨の相談窓口に悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

![カントリーマネージャーもクビになる!?よくある理由4つと対処手順[圧縮]](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2024/07/74720351345e6b6073fed3a199cf8edd-640x360.png)

![不当解雇チェッカー 不当解雇チェッカー[サイドバナー]](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2021/04/ca864075b616dde00bfeb899345fd9a6.jpg)